AIの進化は我々に「人間とは何か」を問うているーー佐久間洋司らが語った“生成AIが拓くエージェントの未来”

9月15日から16日にかけて、テーマを「ミライをつくるAI人材」と題した『人工知能学会主催 インダストリアルAIシンポジウム(SIAI)2023』が開催された。

本イベントは「AI技術を企業で活かしたい若手・学生」と「AI人材に活躍して欲しい企業」が交流することで、双方が新たな気付きを得て課題解決に向けて行動するなど、人材活性化の一助となることを目指すもの。

企業や大学研究室による展示、人工知能学会の全国大会において特に関心を集めた研究の招待講演、そして3回に及ぶパネルセッションなど、盛りだくさんの2日間となった。

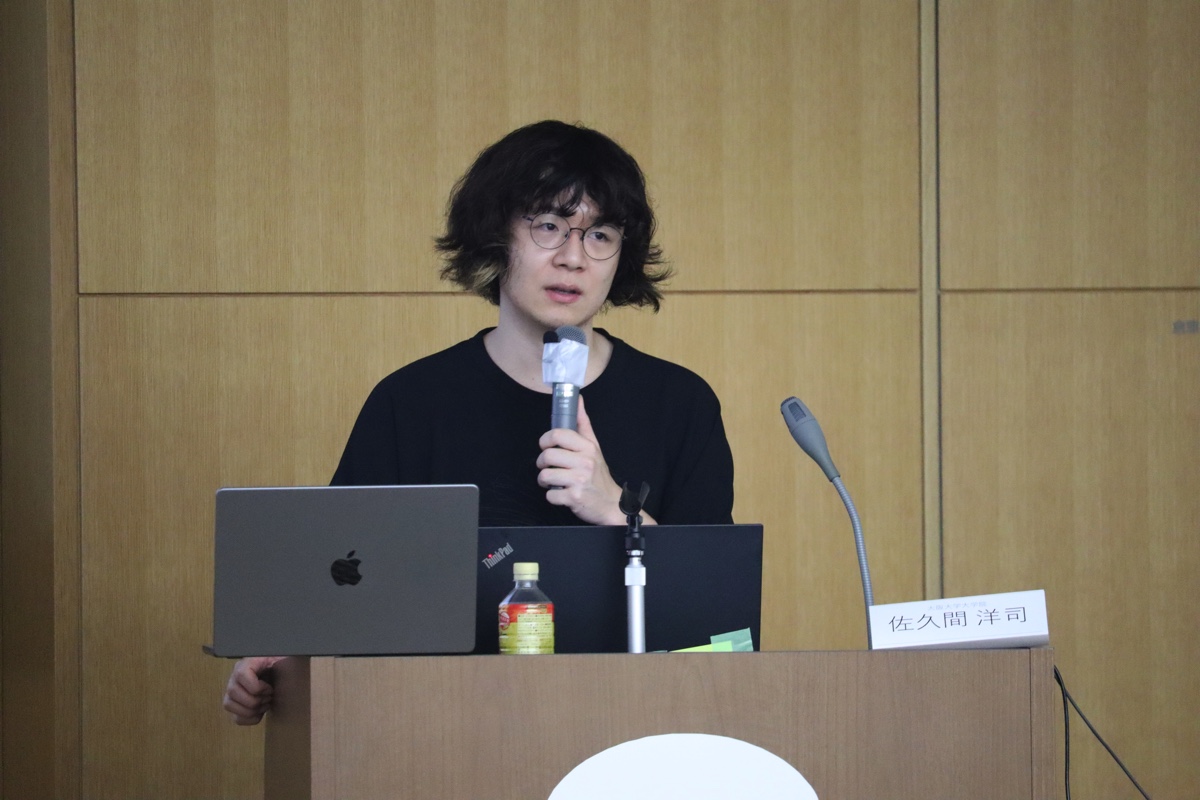

今回はこのシンポジウムの1日目に行われた、佐久間 洋司氏がファシリテーターを務め、安野 貴博氏、玉置 絢氏、高瀬 翔氏らが登壇したパネルセッション『生成AIが拓くエージェントの未来』の内容をレポートする。

本セッションの趣旨は「ChatGPT」が、その生成AIとしての本質よりも、「チャット形式で答えられたこと」こそが社会に影響を与えた一因なのではないか、という前提に立ち、「エージェント研究とその未来」について考えるというもの。

セッション冒頭、まずは2025年大阪・関西万博の大阪パビリオンでディレクターの一員を務めており、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」を受賞したことも記憶に新しい、佐久間氏が登場、各登壇者を紹介した。

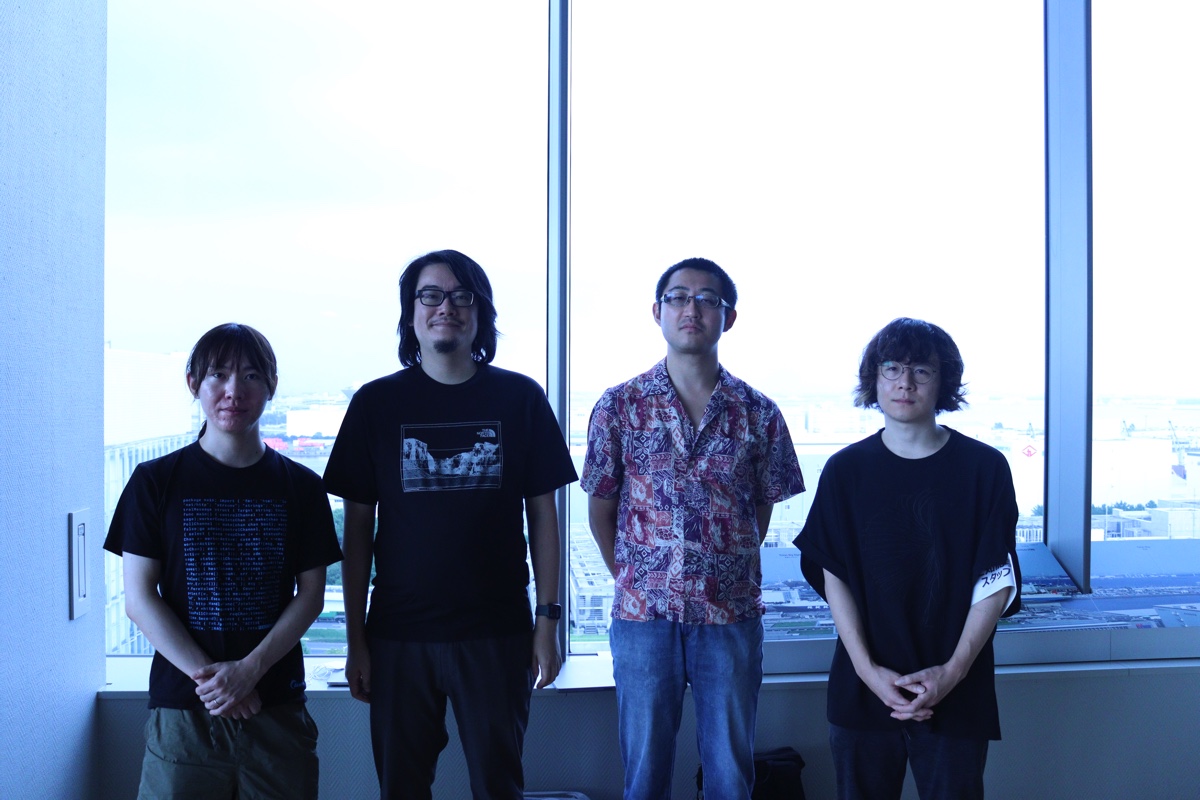

続いて、LINE株式会社(開催当時)で研究開発業務に従事し、日本語の自然言語処理を務める高瀬 翔氏、「技術の実装/物語生成」の2本柱による活動をしており、岸田総理との意見交換会で声を模すことが可能なデモを披露して話題となった安野 貴博氏、バンダイナムコエンターテインメントに勤務しVRの研究からAIに着手していった玉置 絢氏らがそれぞれ自身の研究キャリアを簡潔に説明し、セッションがスタートした。

本題の意見交換では、はじめに玉置氏が「単語と単語の結び付きを考えるのが『大規模言語モデル(LLM)』だが、そこに“意識が宿る”と勘違いするのはよくない」と前置いたうえで、「しかし、LLMを使って意思決定や社会っぽいものが作れるとしたら、そこに宿っているものとは何か?」と投げかけた。

それに対し、安野氏がSNSのコメントを見た時に自分と同意見だと感じる事象を挙げ、「言語の連なりに影響を受けているのでは?」と返すと、高瀬氏は「人は普段そこまで高レベルで物事を考えていないから、それっぽいものは模倣できる」と発言した。

さらに佐久間が「X(旧Twitter)でリツイートすることで自分も同じ意見を言っているつもりになったり、いいねを押すことで共感すること」を例に、ChatGPTが提案するものを『これが言いたかったからメール内容はこれでいい』」と、あたかも“自分らしい文章”だと思い込んでしまう現象を説明。次いで、「これを利用して、気持ちの良いやりとりをキュレーションするようなBOTやAITuberなどを社会に実装できないだろうか」と提起する。

これを受けて、高瀬氏が「人ができることは計算機でできる」「でも、社会がそれを受け入れるかどうか別の問題。技術の発展が早すぎて、それをやってもいいのかどうかの議論が足りない」として法整備に関する問題を主張した。すると、だんだんとトピックは「AIを独立した主体として認めるかどうか」というものに変化していく。

高瀬氏は「AIだということを隠しきれば人格を認めて対応できる」と考える。一方で玉置氏がVR領域の開発時を回想して発言した「人間がキャラを子どもや動物扱いではなく、礼儀正しく接するようになったのは『目が動いたところ』からだった」というエピソードが興味深かった。

これは、眼球を追う「ルックアット機能」を実装してから「見られている」という感覚がプレイヤーに生まれたことが要因だという意見だ。そして、それはAIでも同様なのではないか、という推察はたしかに考えられるだろう。