横浜流星×森下佳子が導いてくれた“夢の中”の1年間 『べらぼう』が信じたエンタメの底力

NHK大河ドラマ『べらぼう』が12月14日に最終回を迎える。第46回の蔦重(横浜流星)は何度も自分の頬を叩く。写楽の絵を見にきた人々の中に、これまで蔦重の想像の世界のみに登場してきた“八つぁん”八五郎(阿部亮平)と“熊さん”熊吉(山根和馬)がいたからだ。

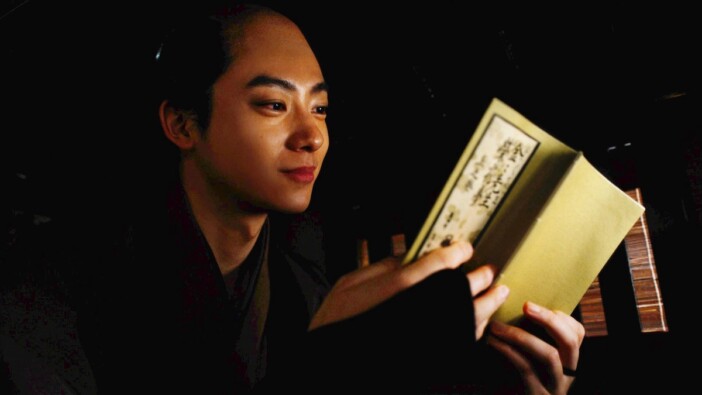

彼らは「平賀源内(安田顕)の姿を見たって聞いた」と口々に話す。そこに「口が軽い」瑣吉(津田健次郎)までが加わったために、蔦重は嬉しそうに笑い始める。その姿を見ていると、蔦重が何も言わなくても、視聴者はあの台詞を思い出すのではないだろうか。第3回、大奥の人々と一緒に、初めて本を作った時の蔦重の「なんかもう、夢ん中にいるみてえだ」という言葉を。まさに本作の副題であり、最終話である第48回のタイトルでもある「蔦重栄華乃夢噺」そのままに、蔦重は仲間たちとともに「本づくり」という夢の中を駆け抜けた。

第47回を観ていて、あまりにも爽快で奇想天外な「仇討ち」に驚かされた。「傀儡好きの大名」こと一橋治済(生田斗真)を本作最大の敵として、定信(井上祐貴)に平蔵(中村隼人)、栗山(嶋田久作)、三浦(原田泰造)に高岳(冨永愛)、そして蔦重と、立場が違う人々が一つ所に集っただけでも胸が熱いというのに、蔦重の発案による、将軍・家斉(城桧吏)を巻き込んだ壮大な「仇討ち」により、治済と斎藤十郎兵衛(生田斗真・一人二役)の入れ替わりが成し遂げられたのだから。

蔦重と定信はそこに、救えなかった恋川春町(岡山天音)への供養の思いを込め、さらには蔦重と仲間たちが作りだした「写楽」が、死んだはずの平賀源内を蘇らせる。史実とは乖離した、ある種のファンタジーとも言えるこの展開に、脚本家・森下佳子をはじめとする作り手の気概を感じる。これこそが、江戸のメディア王・蔦屋重三郎を主人公とした本作が放つエンターテイメントの底力だと言っているような気がした。それはまさに「わかんねえなら、楽しいことを考える」という序盤からの彼の流儀そのもののようで、本作自体が、蔦重の作品そのものを形作っているように思った。

そしてこれは、血脈に固執する一橋治済と、血の繋がりとは違う形で繋がろうとした人々との対峙の話だとも言えるのではないだろうか。第19回において、家治(眞島秀和)が「血筋は譲ろう。しかし、知恵は、考えは、譲りたくない」と言い、田沼意次(渡辺謙)を守ると誓う場面があった。子に恵まれた一橋家との違いを思いながら、家基(奥智哉)の死後、養子をとると決意を固めた時の言葉だ。

さらに、第28回において、息子・意知(宮沢氷魚)を亡くした意次が、意知がやり残したことを自分が実現していくことで彼の「名を後世に残し、永久の命を授けたい」と願う。わざとらしく意知の死を悼む治済に対して「失ってはない」と返すとともに「(意知は)もう二度と毒にも刃にも倒せぬものとなったのでございます。志という名のもとに。志は無敵にございます。おのが身体を失のうても生き続ける。今は私の中に、私が身体を失のうても誰かの中で生き続ける。もはや失いようがございません」と言う。まさに家治が守り、残そうとした意次の「知恵」、そして意次が残そうとした意知の「志」は、立場は違うが結託して治済を退治するために集まった人々の心にしっかりと引き継がれていた。