染谷将太、『べらぼう』歌麿として生き抜いて 横浜流星と蔦重の共通点は「愛され力」

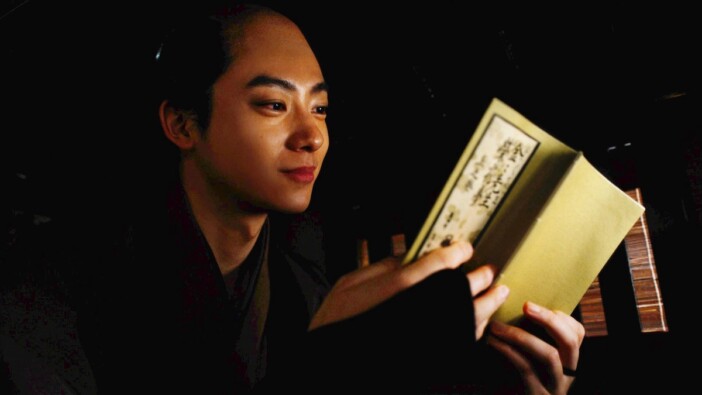

吉原の貸本屋から「江戸の出版王」に成り上がった”蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く、横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK総合)が12月14日に最終回を迎える。史実をベースにしながらも、「そうきたか!」と膝を打つような脚本家・森下佳子の大胆なアレンジで極上のエンターテインメントに仕上がった本作。その中で終盤のストーリーに大きく影響を及ぼしたのが、蔦重と歌麿(染谷将太)の関係だ。

蔦重にどん底の人生から救われ、蔦重によって絵の才能を見出されながらも、その存在に心をかき乱されてきた歌麿。無事にすべての収録を終えた染谷に、「初めての感情に出会うことが多かった」という歌麿としての役づくりや、横浜と二人三脚で臨んできた収録の裏側について聞いた。

喜多川歌麿の作品を通した役づくり

――まずはすべての収録を終えての感想を教えてください。

染谷将太(以下、染谷):最終回のラストシーンでクランクアップだったので、無事に歌麿を演じ終え、かつすべての収録が終わったという二重の意味でホッとしました。

――歌麿を演じてきた中で最も大変だったことは?

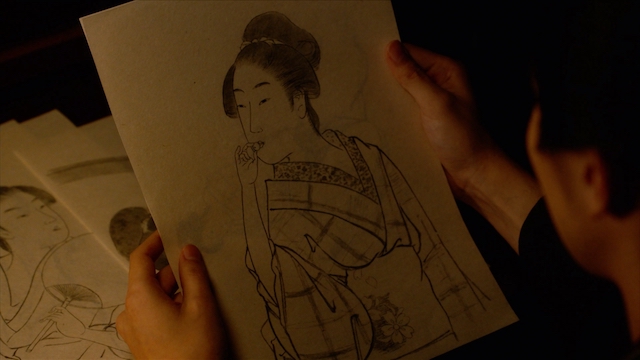

染谷:それはやっぱり絵ですね。絵師を演じるキャストは全員、絵を描くシーンの手元は吹き替えなしでやっているんですが、その中でも歌麿は描く量が多く、求められるレベルも高かったので大変でした。映画『バクマン。』で漫画家の役を演じた際も絵を描くシーンは吹き替えなしだったんですが、単純にGペンと筆では感覚が異なりますし、浮世絵の場合は如実に筆の運びに技術が現れるらしく。なので、歴史的に有名な絵を描かせてもらうのはすごく緊張したんですが、手が震えないようにしつつ、かつお芝居をしながら描かなければいけないというのは自分の中でもかなりハードルが高かったです。

――栃木で開催された『べらぼう』のトークイベントで、喜多川歌麿の絵も芝居のヒントになったと話していましたが、具体的にどういったアプローチになるのでしょうか?

染谷:オファーをいただいた段階ではまだ台本が出来上がっていなかったので、最初に役づくりとしてできることと言ったら歌麿の作品を見ることだけだったんです。それに絵は自己表現の一つなので、人となりが出るだろうと。それで作品をいくつか眺めていたんですが、日本画は絵なので二次元だけど、歌麿の絵には奥行きがあって。「ここに描かれている女性は何を考えているんだろう? 悲しいのかな?」と感情の部分まで想像させる絵だったので、きっと歌麿は人の気持ちを汲み取って、作品の中に落とし込める才能がある、つまりすごく繊細な方なんだろうなと思いました。その後、上がってきた台本の中でも歌麿はすごく繊細で複雑な気持ちを抱えた人間として描かれていたので、点と点が繋がった気がしました。

――作中では歌麿の作品が多数登場していますが、染谷さんが一番印象に残っている絵は何ですか?

染谷:やっぱり『ポッピンを吹く娘』は子供の頃から教科書などで何度も見たことがある絵なので、そこに行き着いたときは感慨深かったです。あとは東洲斎写楽の絵に、歌麿として自分が携われるとは思わなくて。プロットの段階でなんとなく聞いてはいたんですが、実際に江戸兵衛の絵が完成したときは歴史が動いた感じがしましたし、絵を描くシーンはあれがほぼラストだったので、個人的にも思わず胸が熱くなりました。

――絵師も俳優も表現者という括りでは同じですが、ご自身の中でリンクするところはありましたか?

染谷:日本画ってすごくシンプルで繊細ですよね。顔のパーツも少ないですし、影もなく、シンプルだからこそ、線一つで表情がガラッと変わるんです。同じ線を引いているつもりでも、描く人の気分次第で微妙な変化が出ますし、その人自身の経験や積み重ねが知らず知らずのうちにあらわれる。お芝居も自分が何を見て、何を感じてきたかといったことが、あらわれやすい表現方法だと思うので、そこはすごくシンパシーを感じました。あとは歌麿が蔦重のディレクションをもとに表現していくのも、俳優が監督の演出をもとに表現していくことに近しいなと思いました。

「おていさん(橋本愛)には序盤から信頼感があった」

――染谷さんの大河ドラマ出演は『べらぼう』が5作目となりますが、江戸中期を描いた作品としては初めてだったと思います。この時代ならではの魅力をどこに感じましたか?

染谷:言っても230年前くらいなので、そう遠くない時代のお話なんですよね。 もちろん時代劇の所作は取り入れていますが、そこも今までの大河ドラマに比べると良い意味でざっくばらんとしていて、自分たちの日常と地続きにある世界なんだなと。描いている内容も米騒動をはじめ、歴史は繰り返されているということを実感する瞬間が多々あって面白かったです。自分は東京の深川の生まれで、ちょっと行ったら吉原遊郭の跡地があるので、そういう意味でも親近感がありました。

――歌麿を演じたことは、ご自身のキャリアの中でどんな経験になりましたか?

染谷:不思議な経験でしたね。歌麿を演じていると、初めての感情に出会うことが多くて。歌麿は怒りを抱えているけど、ひとことで“怒り”とは言い切れない複雑さがありますし、蔦重に対する愛情もどういう類の愛情なのか、最初は自分の中で処理しきれませんでした。あとは本当にいろんなことがあった歌麿なので、まぁ感情が忙しなかったです。周りの方からも「大丈夫? 歌麿は大変だよね」と、かなり労ってもらいました(笑)。ただ自分としては楽しめたと言ったら変かもしれないですけど、すごく充実した時間で、役者としても、一人の人間としても貴重な経験をさせていただいたと思っています。

――歌麿の人生はかなり壮絶で、辛いシーンも多かったと思います。その中でも特に、心が苦しくなったシーンはありますか?

染谷:やっぱりおきよ(藤間爽子)さんが亡くなるシーンはあらかじめ聞かされてはいましたけど、実際に演じたときは辛かったです。実は歌麿とおきよさんのシーンって少なくて。だからこそ、そこだけで短編の映画になりそうなほど、1つ1つのシーンがすごく濃厚でしたし、2人の感情がダイレクトに表れるつくりになっていたと思います。藤間爽子さんも台詞がない中、動きと表情でおきよさんの感情を豊かに表現してくださって、それにものすごく心を動かされましたし、最後は自然と「おきよさん、行かないで!」という気持ちになりました。

――おきよさんが亡くなるシーンの撮影で印象に残ったことはありますか?

染谷:あのシーンは、蔦重が歌麿の哀しみをどう受け止め、歌麿は蔦重にどう感情をぶつけていくかといったことを流星くんとかなり話し合った上で臨みました。それもすごく印象に残っていますし、これは台本に書いていなかったんですが、おきよさんが連れ去られた後に、畳におきよさんの体液が人型で残っていたんですね。リハーサルの時にそれが初めて目に入って、思わずそこにすがりました。そんなスタッフさんの細部にわたる作り込みもあいまって壮絶なシーンになったと思います。

――第46回で蔦重のもとに戻ってきた歌麿が「いい加減わかれよ、このべらぼうが!」と説教するシーンも印象的でした。あれは、おてい(橋本愛)さんの気持ちを代弁する形を取っていますが、歌麿自身の気持ちですよね。

染谷:歌麿の気持ちものっていますが、「あなた本当にそういうとこだよ」って釘を刺す意味もあったと思います(笑)。 シンプルにもう、俺が言うしかないなって。でも言いながらも、きっとこの人は一生変わらないんだろうな……みたいな、ある種の諦めもあったような気がします。

――歌麿にとっておていさんはある意味、恋敵なわけですが、具体的にはどんな感情があると解釈して演じていましたか?

染谷:自分の中ではわりかし序盤から、おていさんへの信頼感みたいなものはあったんですよね。だけど、蔦重への思いとの間でずっと葛藤していたんだと思います。でも、おていさんが歌麿を呼び戻しにきてくれた段階で、蔦重との関係が自分の中で完成したといいますか。この先、また傷つくかもしれないけれど、蔦重に対する気持ちは一生変わらない。そのことを肯定できたことによって、この人と仕事上のパートナーとしても、家族としても楽しく過ごせていけたら、それで十分だなって思えるようになったのかなと。その答えをもって臨んだ最終回では、おていさんに対しても素直な気持ちを出せるようになっています。