最後まで引き金を引かないでいるために Netflix『トリガー』が突きつける“銃”の存在意義

一般人による銃の所有が合法化されている国は、アメリカなど世界で19カ国ほどだという。では銃のない日本の方が“まだ”安心なのだろうか。私たち視聴者にそんなことを考えさせる作品が韓国ドラマ『トリガー』だ。

※本稿は物語のネタバレを一部含んでいます

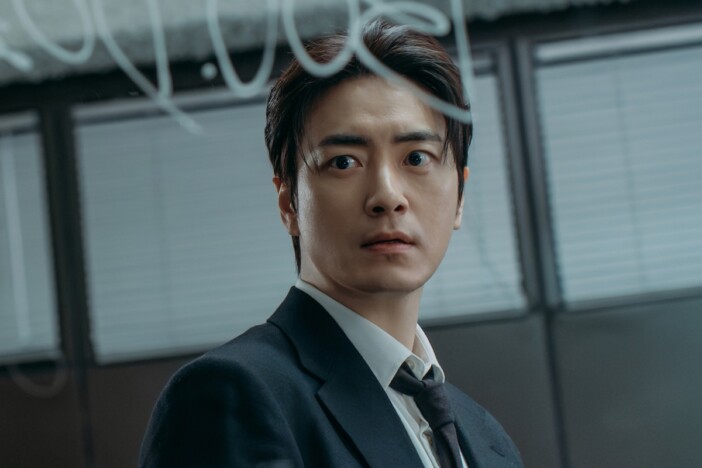

ソウルのとある簡易居住施設で、公務員試験の浪人生ジョンテ(ウ・ジヒョン)が自動小銃による殺傷事件を起こす。周辺では殺人現場から無数の銃弾が発見されるなど、不穏な動きがあった。ジョンテを取り押さえたイ・ド巡査(キム・ナムギル)は、「まだ銃がある」という彼の証言から、韓国国内でひそかに銃が出回っている事実を知らされる。その後、イ・ドは銃の捜索中にムン・ベク(キム・ヨングァン)という謎めいた青年と出会う。

監督はクォン・オスンとキム・ジェフンの2人が務め、脚本も担当したクォン・オスン監督は映画『殺人鬼から逃げる夜』も手がけた経験を持つ。『殺人鬼から逃げる夜』は、耳の不自由な女性がある夜に殺人を目撃したことから犯人に追われるサスペンス。同暗闇でなおかつ音が聞こえない中で追い詰められていく恐怖とともに、ハンディキャップへの配慮の無さが殺人鬼に追われている主人公の状況をどんどん悪くしていく展開を描くことで、障害者に対する社会の酷薄さにも触れていた作品だった。

『トリガー』もまた、銃の個人所有という(あくまで現時点では)リアルとかけ離れた題材を立体的にするため、韓国社会特有のシステムを使い、問題点をあぶりだすことでストーリーテリングのエンジンにしている。ドラマで語られるとおり、18歳以上の男性すべてに兵役義務がある韓国では「国民の半分が銃を使える」。エピソード1で事件が起きる「考試院(コシウォン)」は、本来公務員試験の受験生が勉強だけに専念するために作られた、最低限の居住空間しかない施設だ。

住宅の高騰が続くソウルでは、賃料が払えない大学生や地方出身者、日雇い労働者の仮住まいとなっていて、貧困や格差社会を現す場所とされている。長引く浪人生活のために競争社会から振り落とされストレスフルなジョンテのキャラクターと、受験生だけでない多くの人が行き交う施設での些細な隣人トラブルというきっかけはどこでもあり得る。また、インターネット先進国である韓国では、“ペダル”と呼ばれる出前、オンラインショッピングや宅配便が国民に行きわたっている。宅配物が玄関先にあることに、誰も気にも留めない。このようにごくありふれた光景やきっかけの中で起こる惨劇として銃乱射事件を描くことで、その現実味が視聴者に迫る。

さらに、登場人物を群像劇のように配置していることで、観る者に当事者性を感じさせることに成功している。勤務中の事故で息子を亡くした母親。苛烈な校内暴力の被害者。そしてイ・ドもまた、子供の頃強盗に家族を皆殺しにされた。警察で保護されている最中、幼いイ・ドは警官の銃を盗み、犯人へ突きつけてしまった。各々の事情を見せシンパシーを抱かせることで、“あなたは彼らを裁けるか”“あなたならどうするか”を重く突きつけることになる。

イ・ドと偶然出会ったかのようなムン・ベクだったが、実は彼こそが韓国に銃を持ち込んだ黒幕だった。ムン・ベクは幼少期、母親から手放された上に売り飛ばされ、臓器売買のえじきにされた。「銃があれば身を守れた」という認識を持った彼は、裏社会で頭角を現し「より弱い人に銃を持たせる」を掲げて、自分のような子供、社会的弱者を見殺しにしている社会に復讐しようとした。人の弱みや恐怖につけ込み社会をカオスへ導くムン・ベクは、特にクリストファー・ノーラン監督『ダークナイト』の大ヒット以降映画やドラマで頻繁に描かれてきたジョーカー的人物の系譜に繋がる。ただ、ムン・ベクは単純なコピー版というのではない。暴力と殺人に至るバックグラウンドがあいまいだったジョーカーと違い、悲劇的な背景を持つムン・ベクの存在を描くことで、弱者や虐げられている者なら銃のように強大な暴力さえも“正義の自衛と制裁”の道具となるという論理に、異議申し立てをしているのだ。