なぜ『きみの色』を観て“言葉にしたくない”と感じるのか? 山田尚子の演出意図から考える

『きみの色』のインタビューで、音楽担当の牛尾憲輔が、山田尚子監督のネタバレに対する態度について、こんなことを話していた。

牛尾:山田さんって、映画の話をしていても、結末の話をしても怒らないんですよ。<中略>でも「ここで振り返ったときの画がすごく綺麗でさ」っていうと、ものすごく怒るんです。(※1)

山田監督は、結末をバラされても気にしないが、細部の演出についてバラされると怒る。彼女の最新監督作『きみの色』は、映画に対するそのような姿勢が端的に表れた作品だ。

この作品には、明確な物語のラインがないと言ってしまってもいいかもしれない。あったとしても、3人の高校生がバンドを組み、演奏会で発表するために出会い、頑張るとか、青春の瑞々しさを描いた作品などとまとめられることになる。つまり、大きな全体の物語としては、ごくありふれた、何度も聞き覚えのあるようなものでしかない。

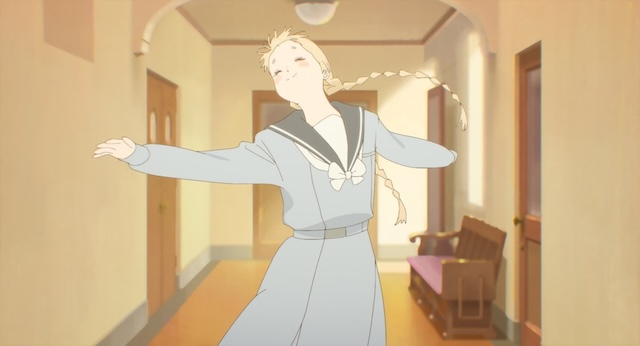

しかし、本作の鑑賞体験は「ありふれた」という感覚からは、ほど遠い。色がきらめいていて音が心地よいリズムに弾んでいて、路上の花が綺麗で、風になびく髪の毛が躍動的で、踊りだすステップが軽やかで……。そうして延々と細部が積み重なっていき、ミクロな世界の深遠に気づかされてしまう、というような図抜けた体験をもたらす。

山田監督は、本作の取材に限らず、しばしば「言葉にならない感情を描きたい」という趣旨の発言をしてきた。この映画はそれをかなり濃密に実践したものだろう。

言葉にならない感情とはどういうものなのか。それを捉えるためにはどうしたらいいのか。言葉にならない感情を捉えるというのは、とても難解で難しいことのように感じられるかもしれない。しかし、その感覚は実際にはだれでも覚えがあるものなはずだ。

言葉とは何か、そして映画とは何かを考えてみて、枷を外すことができれば、大変にシンプルかつ軽やかな見方ができるようになる。この映画は、そういう指南として抜群に良い。実際に、『きみの色』は何も難しいことはなく、大変に軽やかな作品である。

そのためにはまず、「言葉とは何か」を再確認することから始めてみよう。

言葉の創造性と牢獄性

山田監督は、今作について「例えば、感情に『好き』って名前がついていたとして、名前がつく前の、気持ちが芽生えた瞬間から感覚として感情を描いていくことができた」と語る(※2)。

「好き」という、想いを表す言葉がある。その感情にはじめて直面した時は、それがなんだかわからないが、「好き」という言葉を与えられた時、自らの気持ちを自覚できるようになる。言葉を知って初めてその感情を概念化できるようになり、そういう感情があるのだと知ることができる。言葉はそうやって、明確な指針を与えて、固定してくれるものであり、それは心を豊かにする創造的な行為である。

言葉を使うとは、何かに命名することだ。生まれたばかりの赤ん坊に名前を付けるのも、他の赤ん坊と区別して固有の存在と認識するためだ。感情に言葉を与えるのも同じことで、「好き」という感情は「友情」と違う可能だと区別するためだ。言葉によって人は「意味づけ」をすることで、これまで自分にとって未知のものだったものを捉えられるようになり、自己の世界を膨らますことができると、『記号論への招待』の著者、池上嘉彦は語る(※3)。

つまるところ、人間とは言葉がないと自分の感情もわからないものなのだ。しかし、別の側面で言葉とは牢獄でもある。

不思議な能力に「超能力」と名づければ、全部超能力として認識されてしまう。ある感情に「好き」と名付けたら、その感情の正体は「好き」であると規定され、「好き」以外の感情である可能性が失われる。

日本語では兄と弟を年上か年下かで区別するが、英語の「brother」にはその区別がない。日本語の「兄」と「弟」という単語を学んだ時から、年上か年下を即座に区別せねばならなくなる。言葉を学ぶとはこのように特定の捉え方を身につけることであり、池上は、それが慣習になると「人を捕えて放さない牢獄にもなる」という。

ひとたび身につけた意味づけの体系――それが慣習として確立すると、それは逆にそれを身につけた人を捕えて放さない「牢獄」にもなる。それを捉えた人間を、今度はそれがとりこにするのである。捕えられた人間は、その意味づけの体系の決まりに従って、ものを捉え、行動する。人間は機械のように動き、すべてが「自動化」する。何かが起こっているようで、実は何も起こっていない――そういう世界が生じてくる(※4)。

池上は、そんな言葉の牢獄に挑むのが詩人だと語る。詩人は日常的な慣習によって決まってしまった言葉の意味をずらすことで「日常のことばの記号性を打破する」ものだという。

山田監督の営みは、詩人に近いと言えると思う。ただし、彼女の場合は言葉によって言葉の記号性を打破するのではなく、映像という、言語とはことなる体系の表現でそれを行おうとしている。

『きみの色』の関係者インタビューでは、ほとんどだれもが「言葉では言い表しようがないもの」を描こうとしているという趣旨のことを語る。そういう狙いを持った作品なので、日常使用される言葉を無理にこの映画に当てはめようとすると、とたんに陳腐なものになりがちだ。絶賛する人の中にも、「言葉で言い表したくない」ということを言う人がいるのが散見されるが、それは言葉の牢獄性をよく知っているからだろう。無理に言葉を当てはめると、それに規定されてしまい、それ以外の可能性を閉ざすことに気づいているのだ。

池上は、詩人は言葉の記号性を打破して、新しい価値の世界を開くのだという。既存の枠組みにハマらない何かを表現するのであれば、しばしばわかりやすい物語は邪魔になる。なぜなら、物語とは文の固まりであり、文は語の固まりだからだ。そして、物語は価値を一元化とそれの共有を促進するためのものである。

価値の一元化を図る、最もわかりやすい物語の例は、キリストの教えを体系化し、物語として流布し、世界に広めた『聖書』だろうか。今日、私たちの生きる世界は、クリスチャンであろうとなかろうと、かなりその価値観の影響が強い。言い換えれば、キリスト教の言葉に規定されている世界を生きている。

『きみの色』は、長崎のミッション系スクールに通う主人公を描くので、キリスト教関連のモチーフは多く登場する。新約聖書に「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった」とある通り、言葉が重要であるキリスト教をモチーフの一つでありながら、この映画はその言葉の象徴性から遠ざかろうとしているのは印象的だ。山田監督は「キリスト教を扱っている時点で、すべてが象徴的に見えてしまうので、むしろそれをやらないことを意識」し、「むしろ逆に解体していく」ことを考えていたという(※5)。この手付き自体が、筆者には「言葉に還元されない感情」を描くことをむしろ強調する効果を発揮したように思える。