いまドラマ化される意義を獲得した台湾版『模仿犯』 中居正広主演『模倣犯』との違いは?

宮部みゆきの大長編サスペンス小説『模倣犯』(小学館)が、連続ドラマ作品として、3度目の映像化を果たした。しかも今回の製作国は海を越えた台湾であり、タイトルは『模仿犯』となっている。

『模倣犯』の映像化といえば、原作者と製作者との間でいろいろな“いわく”が噂されているが、果たして今回の台湾ドラマ版はどうだったのだろうか。ここでは、『模仿犯』の内容を追いながら、新たに何が加えられていたのか、小説や映画版などとの違いから考えていきたい。

宮部みゆきによる、凶悪事件を題材とした原作小説は、サスペンス作品としては大ボリュームといえる内容量。複数の登場人物の視点から事件を多面的に描き、立体的に全体像を浮かび上がらせると同時に臨場感やリアリティを醸成し、読者を伽藍のような作品世界へと引き込んでいく。そんな長大な作品であるため、この題材は基本的に、本作のようなドラマ形式が相応しいと考えられる。

描かれるのは、若い女性をターゲットにした、あまりにも陰惨な集団監禁、連続殺害事件である。優れた知性とカリスマ的な魅力を持つ犯人は、数々の犠牲者を生みながら、社会全体がゲーム盤であるかのように、自分の意のままにコントロールしようとする。そんな犯人の残忍な計画に対し、被害者の身内や関係者は被害者の生存を願い、捜査当局もまた解決を目指し奮闘していく。

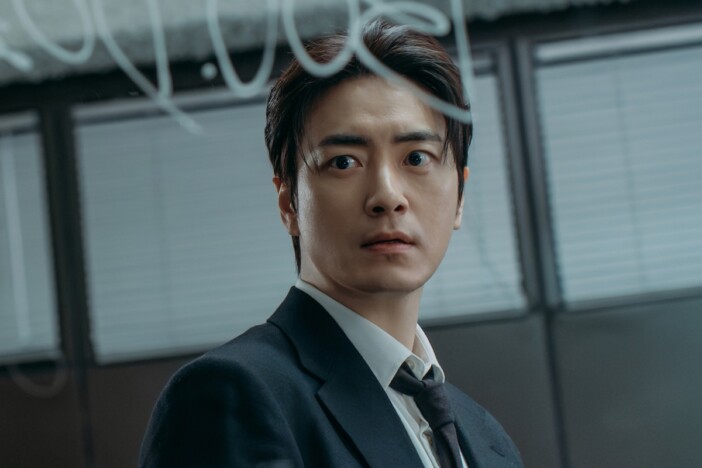

台湾版の『模仿犯』が特徴的なのは、そんな複数の視点を用いながらも、物語の中心となり事件の解決を目指す主人公を、脚本家チームが新たに用意したところだ。宮部の特徴的なスタイルをそのまま映像作品にした場合、ともすれば散漫な印象の作品になってしまいかねない。原作の尖った部分を、既存のサスペンス作品に近づけてしまうのは、いささか消極的な姿勢ではあるが、ウー・カンレン演じる、正義感の強い検察官グォ・シャオチを配置することで、本作がより強い推進力を獲得したことは確かだろう。

ドラマの前半で存在感を示すのは、事件に巻き込まれ誘拐された孫娘を救い出そうとする人物を演じるチェン・ポージェンだ。ちなみに2002年の映画版で、この役を演じていたのは山﨑努である。姿を隠した犯人にどれだけ侮辱され嘲笑されようとも、愛する孫娘の身を案じて、やれることを全てやろうと誠実に尽力する姿は、涙無しには観ることができない。犯人に蹂躙される人々の想いにも突き動かされながら、グォはさらに事件にのめり込んでいく。

2002年映画版の『模倣犯』は、とくにインターネットで「ダメ映画」のレッテルを貼られた映画として知られてしまっている。この作品は、監督した森田芳光の過去作『家族ゲーム』(1983年)、『ときめきに死す』(1984年)などに代表される、監督独自の実験性が久しぶりに爆発した意欲作だった。それだけに、演出意図が多くの観客に伝わらず反発を引き起こしたのは確かだ。

とはいっても、その声はあまりに辛辣で度を超えているように感じられる。脚本や演出がめちゃくちゃだという声があるが、むしろここまで娯楽性と実験性が同時に存在する日本映画は稀有であり、衝撃のクライマックスの異様さを含め、映画そのものは創造性の部分で凄まじく挑戦的でスリリングな仕上がりになっている。その意味では、過度で不当な批判にさらされることになった不遇の作品だといえるだろう。