MCU史上最も“攻めた”『シー・ハルク』の前衛的な試み 本当の意味で“多様性”を語る内容に

シチュエーションコメディをドラマの要素に取り入れた『ワンダヴィジョン』、人格が入れ変わる男性を主人公とした『ムーンナイト』、そして、パキスタン系でムスリムの少女がヒーローとなる『ミズ・マーベル』など、ディズニープラスで配信されるマーベル・スタジオの実写ドラマシリーズは、これまで以上に多様な設定で、われわれ視聴者に新鮮な物語を提供してきた。そのなかでも、現時点で最も“攻めた”内容といえるのが、『シー・ハルク:ザ・アトーニー』である。

「シー・ハルク」とは、その名の通り、全身緑色の怪力スーパーヒーローの“女性版”として誕生した。ということは、ハルク同様にダイナミックに暴れまくるアクション作品なのだろうという印象を持ってしまうが、実際の内容はどうだったのかというと、女性のライフスタイルをベースとした、コメディ調の法廷ドラマだったのだ。

ヒーローやヴィラン(悪役)が存在する世界観ではありながら、スケールの大きなバトルが見せ場にならないばかりか、一人の30代の女性が、仕事や恋愛に悩み、束の間のナイトライフを楽しみ、マッチングアプリを試してみたり、家族や友人との関係を大事にするという、きわめて小市民的でリアリティある物語が展開するのである。ここでは、そんな本作『シー・ハルク:ザ・アトーニー』の前衛的な試みや、そこから導き出されるテーマについて考えてみたい。

1980年にシー・ハルクが初登場した原作コミックでは、法曹界で活躍する女性という設定は存在しつつも、前述したような、“ハルクの女性版が怪力で活躍する”といった内容だったのは確かだ。しかし、2004年に出版されたシリーズでは、大ヒットドラマ『アリー my Love』をヒントに、法廷劇や恋愛要素を含めるという画期的な試みが、新たに打ち出されている。本シリーズ『シー・ハルク:ザ・アトーニー』は、そのコミックを最も参考にしながら、「第四の壁」を破って読者に話しかけるなど、これまでのコミックシリーズの特徴を組み合わせたかたちでドラマ化がなされているのである。

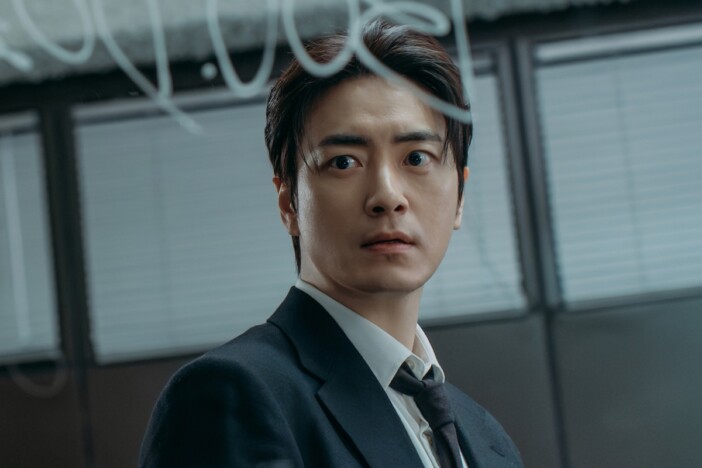

主人公の「シー・ハルク」こと、弁護士ジェニファー・ウォルターズを演じるのは、ドラマ『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』の主演でエミー賞を受賞した、カナダ出身の俳優タチアナ・マスラニー。変身前のジェニファーは小柄な女性で、仕事では非常に有能だが、恋愛では“ダメ男”にしか出会えず、自信を失いかけている。しかし同時に陽気な性格で、切れ味のある過激なユーモアを放つ一面もある、魅力的なキャラクターだ。さらに、「デッドプール」同様に自分がドラマのなかにいることを知っていて、それを観る視聴者に語りかけることもできる。

そんなジェニファーは、大きな事故に遭ったときに、従兄弟であるハルクことブルース・バナー(マーク・ラファロ)の血液の影響を受けて、彼と同様に緑色の巨体に変身。“シー・ハルク”になることができるようになるが、そのことで一般市民とは異なった生活に悩まされるようにもなる。“ハルク”になると理性を失って粗暴な性格になってしまう弱点を、長年の努力によって克服しているブルースは、ジェニファーに理性を保つ方法について「アドバイス」するのだが、これに対しジェニファーは、このような発言をして反発する。

「“怒りを抑える”なんてことは、いままでずっとやってきた。そうしなければ、“感情的”と言われるし、もしかしたら殺されるようなことになるかもしれない。怒りを抑えるのは、私の方がずっと上手い。だってあなたの何十倍も経験を積んでるから。だからあなたからこんな“ご指導”を受けるなんて、バカにされてるとしか思えないんだけど」

確かに、現実の世界では、犯罪者の男女比のデータを見ると、日本もアメリカも、その割合は男性が大きく上回っている。にもかかわらず、女性が声を荒げたり、乱暴な行動をとると、「やっぱり女は……」などと、性別を絡めて非難されることが少なくない。これは、“女性は男性に比べて理性を保つことができない”という、昔からの偏見に基づいた見方が支配的であるためだ。そんな状況に対してジェニファーは、自分が女性であることで我慢させられてきた経験を基に、“理性的に”怒ってみせるのである。“ハルク”の設定を上手く利用した、非常に鮮やかで痛快な脚本だ。