『キングスマン:ファースト・エージェント』の戦争描写から考える、シリーズ全体の本質

マシュー・ヴォーン監督による、イギリスの人気スパイシリーズ『キングスマン』の新作にして、過去の時代を描く初の試みとなった『キングスマン:ファースト・エージェント』は、英国の独立した諜報組織「キングスマン」結成までの物語が描かれる一作だ。おなじみのエグジー(タロン・エジャトン)とハリー(コリン・ファース)は登場せず、第一次世界大戦時のヨーロッパ各地を舞台に、「キングスマン」の前身となる貴族オックスフォード家の面々による、悪の組織との戦いが描かれる。オックスフォード当主であるオーランドを演じるのが、レイフ・ファインズである。

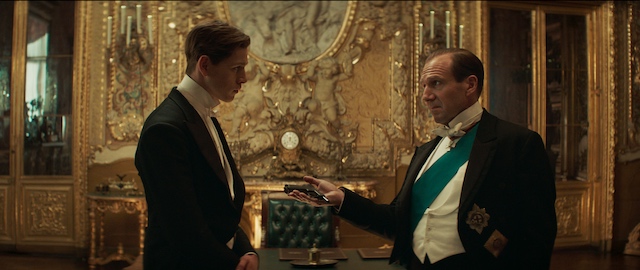

『キングスマン』を象徴する“顔”といえば、なんといってもコリン・ファース。本作は彼が出ない初めてのシリーズという点で、懸念の声が少なからずあったといえる。しかしレイフ・ファインズもまた、イギリスを代表する俳優の一人であり、『007』シリーズでジェームズ・ボンドの上司“M”を演じたことが記憶に新しい。そんな彼は、本作にも登場する、貴族の持つ細身の剣のように気品ある鋭い雰囲気で、元祖「キングスマン」を、説得力を持って体現している。

ここでは、そんなレイフ・ファインズ演じる主人公オーランド・オックスフォードに本作が与えた人格と、劇中の重要な要素として置かれた戦争描写を軸に、『キングスマン』シリーズ全体にも共通する、本質的な部分とは何なのかを考えていきたい。

オーランド・オックスフォードは、“戦わない男”である。若い頃にイギリス軍で、任務による殺人を繰り返してきた彼は、自分がやってきたことに疑問を感じて軍を退役する。その後、家族を連れてボランティア活動のために訪れた軍の基地で戦闘に巻き込まれ、妻を失うという悲劇をも経験するのだ。以来オーランドは、幼い息子のコンラッドだけは失うまいと、戦いを嫌い、危険を極力避けて彼を育てていくことになる。

12年後、オーストリア皇太子が暗殺される「サラエボ事件」を契機に、ヨーロッパ各国は大規模な戦争に突入する。第一次世界大戦だ。成長したコンラッド(ハリス・ディキンソン)は、大勢の若者たちと同じように軍に入隊することを希望するが、オーランドは家族を再び失うことを恐れるとともに、自身が兵士として経験してきたことを息子に味わわせたくない一心で、コンラッドを押しとどめようとする。この時代のイギリスの状況については、当時の記録映像を復元した鮮明な映像と、戦争体験者の証言で構成されたドキュメンタリー映画『彼らは生きていた』(2018年)に詳しく描かれている。

『彼らは生きていた』では、第一次大戦時、イギリス軍が採用していた志願制の欺瞞について言及されている。志願と言いながら、実質的には強制的な徴兵と変わらなかったというのだ。なぜなら戦いに行かない男性が「腰抜け」と呼ばれ、市民の間で弾圧されたからである。これは、あらかじめ戦意高揚ポスターなどで政府が意図的に広め醸成させた空気であり、誘導された世論によるものだ。本作のコンラッドも例に漏れず、そんな空気のなか英国男子として戦争に行かなければ不名誉だと感じていたのだ。

戦地は、兵士たちの想像をはるかに超える過酷なものだった。第一次大戦は、毒ガスをはじめとする、人間を大量に殺傷する兵器が本格的に導入された初めての戦争だといわれる。塹壕戦では大量の機関銃と大砲が狙う地帯を兵士が生身で突撃させられるという、自殺行為としかいえない命令を遂行せねばならず、赤痢やコレラなどの感染症が猛威を振るい、戦闘以外でもあまりに多くの犠牲者を出すこととなった。

いつも不謹慎で荒唐無稽なアクションを用意する『キングスマン』シリーズだが、本作で描かれる塹壕戦は意外なほどシリアスなテイストで、コンラッドの戦いと葛藤、彼の見る酸鼻な状況を映し出していく。さすがにふざけたユーモアが好きなマシュー・ヴォーンといえど、とてつもない数の被害者を出した自国の戦争を題材に、いつものようなハチャメチャな描写をすることはできなったのだろう。

ただその一方で、この戦争を裏で手引きしていたのが、歴史上の有名な人物たちが集った悪の組織であったというファンタジーが描かれるのは、いかにも『キングスマン』シリーズといったところだ。過激なシーンが好みの観客には、リス・エヴァンス演じる怪僧ラスプーチンの妖艶なシーンが用意されているので安心してほしい。とはいえ、英国の描写に比べ、ロシアやアメリカなど他国については、いささか侮蔑的なニュアンスを感じるほど、類型的で辛辣な描き方がされるのは、マシュー・ヴォーン監督ならではの悪習といえるかもしれない。

これは、一貫して権力者を卑俗なものとして描く反骨精神の発露だったり、あえて他国への無理解を強調することで、作品世界そのものを笑う方向に持っていくという、皮肉を効かせた英国式ジョークだともいえるが、ただの偏見と区別がつかなくなってしまっている場合もある。この点については、シリーズ全体が継続して批判を受けているポイントだということは留意しておきたい。