“おジャ魔女世代”の問題を描いた本来の続編に? 『魔女見習いをさがして』に仕掛けられた“魔法”

日曜朝の枠で、1999年から2003年までテレビ朝日系で放送していた、魔法少女アニメ『おジャ魔女どれみ』シリーズ。当時の3歳から8歳の女児を対象に、多くの視聴者の心に残っている作品だ。本作『魔女見習いをさがして』は、そんなTVシリーズを当時鑑賞していた人々に向けたアニメーション映画である。

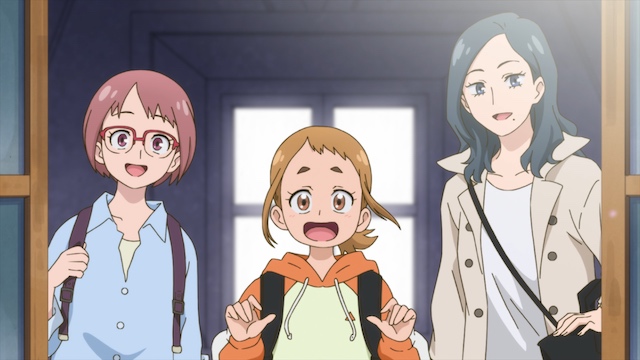

面白いのは、主人公がどれみたちではなく、『おジャ魔女どれみ』の放送を子どもの頃に観ていた20代女性たち3人であるということ。それぞれ、27歳のキャリアウーマン、22歳の大学4年生、20歳のフリーターと、年齢も境遇も生活水準も生活圏も異なるキャラクターが、アニメーションで表現されている。ちなみに、この年齢差は4年続いた最初のシリーズを8歳で観ていた場合と、最後のシリーズを3歳で観ていた場合の視聴者から割り出した“おジャ魔女世代”の幅だという。

主人公たちは、仕事、家庭、恋愛など、それぞれに人生の課題に直面し、同世代の多くがリアルタイムで感じているだろう現実の姿を体現する。理想とは異なる仕事や、職場での不当な扱い。働かずに金を無心するダメ彼氏の存在、そして家族の間のシリアスな問題など、それらはときに、ポップな絵柄には不釣り合いなほど生々しいものとして、劇中に散りばめられていく。

このように、“おジャ魔女世代”にターゲットを絞りながらも、そこで描かれる人間ドラマは、『おジャ魔女どれみ』とは直接的には関係のないものになっているという点が、本作の最大の特徴である。だからこそ本作のタイトルに「おジャ魔女どれみ」を冠することを避けたのだろう。だがそのことで本作は、TVシリーズを観ていない観客にも理解できる、ドラマとしての強靭さを手に入れている。

評価したいのは、このような挑戦的な劇場アニメーションを製作するという姿勢である。TVシリーズの劇場アニメというのは、往々にして、人気のあるキャラクターたちを活躍させることに終始し、そこにテーマがあったとしても、深堀りできないことも多い。本作は、新しい主人公たちのパーソナリティをいちから描き、一人ひとりの問題の描写と、その克服までのプロセスに上映時間を費やすことで、この落とし穴を回避し、独立した劇映画としての存在理由をも保持しているのだ。

同時にそれは、製作陣が『おジャ魔女どれみ』の当時のインパクトや影響の深さを自負していて、さらにドラマづくりに自信を持っていることを示しているともいえよう。本作は、関弘美シリーズプロデューサー、佐藤順一監督、脚本に栗山緑(山田隆司)、キャラクターデザインと総作画監督に馬越嘉彦と、TVシリーズの製作陣がふたたび結集し、そこに鎌谷悠監督など若手の世代が加わった座組みとなっている。主人公たちの世代に近い女性演出家の参加は、本作を現代の女性映画にしようとする、強い意図が感じられるところだ。

接点のなかった3人の主人公たちは、「“おジャ魔女”をいまでも大好き」という共通点があることがきっかけで知り合うことになる。彼女たちは『おジャ魔女どれみ』に登場する魔女見習いたちだった、春風どれみ、藤原はづき、妹尾あいこをそれぞれお気に入りの“推しキャラクター”としていて、作品のなかで魔法のエネルギーの素として使われていた“魔法玉”のおもちゃを、お守りのように持ち歩いている。そんなにも自分たちのなかで大事な位置にありながら、彼女たちは、どれみたちほど前向きに人生を送っているわけではなく、現実世界に魔法があるなんてことも信じているわけではない。それは、“おジャ魔女世代”の多くが、いま同じように感じていることなのではないのか。