映画『万事快調』対談:児山隆監督×NIKO NIKO TAN TANが語り合う、ものづくりの真髄と「Stranger」誕生秘話

波木銅による小説『万事快調〈オール・グリーンズ〉』(文藝春秋)が映画化され、NIKO NIKO TAN TANが書き下ろしの主題歌「Stranger」を提供した。同作は、地方都市を舞台に鬱屈した日常を生きる高校生たちが、ある出来事をきっかけに“外”へと踏み出そうとする姿を描いた青春映画。主演を務めるのは南沙良と出口夏希、監督・脚本・編集を手掛けたのは児山隆だ。

閉ざされた地方都市で生まれ育ち、時間が進んでいるのか止まっているのかさえわからなくなる若者の焦燥感。そして一瞬の疾走。その物語を象徴するような形で流れる「Stranger」は、単なるエンディングテーマにとどまらず、観る者の心に強く刻み込まれることだろう。

今回リアルサウンドでは、監督・児山隆と主題歌を担当したNIKO NIKO TAN TANによる対談を企画。ものづくりに対するそれぞれの立場からのこだわりを、存分に語り合ってもらった。(黒田隆憲)

児山隆監督×NIKO NIKO TAN TAN 撮りおろし写真を見る

きっかけは監督からの熱い手紙ーー“アニメ最終回”のような高揚感を目指して

ーーまずは児山監督が、どのような経緯でこの原作を映画化しようと思ったのかをお聞かせください。

児山隆(以下、児山):最初のきっかけは一昨年の春、プロデューサーから「面白い原作があるので、一緒にやりませんか?」と連絡をもらったことでした。実際に読んでみると、物語の構造や語り口はもちろん、2000年代のポップカルチャーやサブカルチャーをふんだんに取り込みながら、それを今の若者が描いている点がとてもユニークで。同時に、「自分が映画化したら、面白くできるかもしれない」という感覚もあったんです。

ーーNIKO NIKO TAN TANのお二人には、どのような形で主題歌の話がきたのでしょうか。

OCHAN:オファーをいただいたのは、昨年の11月か12月頃だったと思います。企画の内容や詳しい資料とともに、ほぼ完成形に近い映像も共有していただきました。その上で、「青春映画なので、疾走感のある曲を作ってほしい」というオーダーをいただき、そこから制作が始まりました。

ーー主題歌のオファーは、児山監督からだったのですか?

児山:はい。プロデューサーやスタッフと話し合う中で、「NIKO NIKO TAN TANにお願いしたいよね」という意見でまとまり、正式にオファーしました。これまでの楽曲やアートワークを見ていて、「ものづくりそのものが本当に好きな人たちなんだろうな」という印象があったんです。だから、「こんな曲にしてください」という具体的な指定をするよりも、この映画における主題歌の位置づけというか……自分がどんな気持ちで作品を作っているのか、何を大切にしているのかといった部分をできるだけ自分の言葉で伝えたいと思い、手紙という形でお送りしました。

OCHAN:とても熱い思いを文面から感じました。

児山:ありがとうございます(笑)。実際にお二人から返ってきたデモが本当に素晴らしくて……思わずガッツポーズしました。映画における主題歌の立ち位置として、物語が終わったあとも疾走感を保ったまま、そのまま駆け抜けていくような感覚を思い描いていたのですが、そのイメージとも完全に重なっていて。気に入りすぎて、もう100回以上は聴いていると思います。

OCHAN:嬉しいです。お話をいただいた時点で映像のイメージはほぼ固まっていたので、「このシーンには、どんな音楽が合うんだろう」と考えながら作っていきました。ひたすら引っ張って引っ張って、最後にバーンと解放される。そのイメージを、監督は“アニメのシリーズ作品”に例えていたんです。何話も積み重ねた末に、最終回で最初のクールの一番印象に残っている主題歌が再び流れるーーあの瞬間の、なんとも言えないワクワク感がほしいと。その話を聞いた時に、ものすごくピンときたんです。あの“独特の高揚感”が湧き上がってくるような、そんな存在感のある楽曲を目指しました。

Anabebe:僕は、初号試写と関係者試写で映画を2回観ているんですが、どちらも本当に釘付けでした。主題歌はどのタイミングで流れるんだろう? と少し身構えていたんですけど(笑)、いざその瞬間がきたら「ここか!」という、まさにドンピシャのタイミングで。イントロの「ダン、ダン、ダン、ダン……」というドラムが鳴った瞬間、我ながらめちゃくちゃテンションが上がりましたね。

ーー歌詞は、どんなふうに考えていったのでしょうか。

OCHAN:いつもそうなんですが、考えるというよりは、“見つける”に近い感覚ですね。まずメロディやリズムといった大枠を作って、そこから歌詞の世界に入っていく、という順番です。最初は仮タイトルとして「ニューロマンサー」という言葉を置いていました。作家・ウィリアム・ギブスンの長編SF小説のタイトルで、映画の中でも引用されているし、主人公のMCネームでもある。ダブルミーニングとして、とてもいい言葉だなと思ったんです。“疾走感”というキーワードも共有されていたので、主人公たちが駆け抜けていく先には何があるのか、そんなことをぐるぐる考えながら曲を作っていきました。

一番悩んだのが、サビの歌詞です。青春というテーマはあるけれど、この作品が描いているのは、いわゆる真っ青で清涼感のある青春ではないですよね。クライム的な要素もあって、どこか歪んだ青春でもある。その歪みをどう言葉にするかを考えていた時に、ふと“緑”という色が浮かんだんです。

青春の“青”に緑を混ぜると、“碧”という色になる。「あお」とも読めるけれど、どこか緑がかった色です。そのイメージから連想したのが、“緑閃光”という現象でした。夕暮れや日の出の一瞬だけ、水平線に緑色の光が見える現象のことです。その一瞬のきらめきや儚さが、この映画の主人公たちの青春と重なったんですよね。刹那的で、でも確かに何かが立ち上がる瞬間。そこから〈碧き 碧き 緑閃光〉というフレーズが浮かんできて、「これだ!」と思いました。

児山:なるほど、そんな経緯があったんですね。

OCHAN:そうやって考えていくうちに、仮でつけていた「ニューロマンサー」というタイトルが、少し違うなと思えてきて。映画の主人公たちに、自分自身がずっと抱えてきた疎外感やはぐれものの意識を重ねていたんですよね。メジャーな場所にいながら、メジャーっぽくない曲をやっている……そういうNIKO NIKO TAN TANのスタンスも含めて。そんな感覚を抱えながら、それでも走り続けていく。そのイメージに、一番しっくりきた言葉が「Stranger」でした。ようやくタイトルが定まり、そこからスタジオでアレンジを詰めながら仕上げていきました。

Anabebe:アレンジの段階では、最初から“青春ドラムンベース”というキーワードがありました。レコーディング中もずっと「ドラムンベース、ええな」「このオケの感じでドラムンベース、やっぱええな」って話していましたね。

OCHAN:この映画って、HIPHOPがひとつの軸になっているじゃないですか。主人公もラップをやっているし、サウンドトラックには荘子itくんも参加している。だから主題歌もHIPHOPが一番自然だと思う人はきっといると思うんです。でも、だからこそ、そこをあえて超える要素が必要だと感じて。「青春をまとった音楽って何だろう?」と考えた時、自分の中ではHIPHOPそのものよりも、ドラムンベースのほうがしっくりきたんですよね。

児山:曲もそうですが、歌詞からも「この映画のことを本当に考えて作ってくれたんだな」というのが伝わってきました。自分も映画を作る人間なので、どういう思考を経て、こういう表現に辿り着いたのかが、なんとなく理解できたというか。音楽の専門的な知識があるわけではないですが、この映画の本質をきちんと掴んだ上で「当てにきてくれている感覚」ははっきりとありました。

人と協業していても、こういう瞬間って実はなかなか起きないんです。コミュニケーションを重ねて歩み寄って、上手くいくことももちろんある。でも、最後はやっぱりフィーリングというか、バイブスなんだと思う。そのバイブスを完成した音楽から真っ先に感じられたことは、大きかったですね。

『フジロック』から始まったMV制作秘話ーー映画と“地続き”の作品に

ーーこの曲のMVを、児山監督が手掛けることになった経緯は?

児山:きっかけは、『FUJI ROCK FESTIVAL'25』(以下、『フジロック』)でたまたまOCHANと合流して一緒に飲んでいた時でした。その場で改めて曲の話をして、「めっちゃ良かったっす」なんて言いながら、3人でハイボールをたぶん15杯くらい空けましたね(笑)。しかもロングカップで。あの日は本当に、ずっと飲んでました。

OCHAN:あの夜で一気に距離が縮まりましたよね。

ーーAnabebeさんは、その場にはいなかったんですか?

Anabebe:そうなんですよ。FOUR TETが出演していて、それを観るために僕もOCHANも『フジロック』に行っていたので。会場で「あれ、OCHANいないな?」と思ったら、「今、児山さんと喋ってるから、ちょっと行かへん」って連絡が来て(笑)。FOUR TETを観に行かなかったくらい、相当ハモってたんだな、って。

児山:(笑)。そのときに、「もし仮に俺がMVの監督をやるとしたら、こんな感じかな……」という話を、かなりおぼろげにしたんです。ちょっとSF小説っぽくて、ラストが映画の冒頭に繋がっていく、みたいな構想で。

OCHAN:それを聞いて、「それ、めっちゃいいじゃないですか!」となって。

児山:その数日後に東京へ戻ってから、プロデューサーの方から正式にMVの話がきて。「じゃあ、やるか!」と。

ーーもし『フジロック』で会っていなかったら、違う展開もあり得たかもしれないですね。

OCHAN:そう思います。正直、最初は「映画の監督にMVを撮ってもらう」という発想自体、なかったかもしれない。でも『フジロック』で熱をもって話してくれて、それがすごく嬉しかったんですよね。それに、映画と地続きになるMVというのもこれまでやったことがなかったので、「ぜひお願いしたい」と思いました。かなり飲んではいましたけど、その話はちゃんと覚えてます(笑)。

ーー実際の撮影は、どんな感じだったのでしょうか。

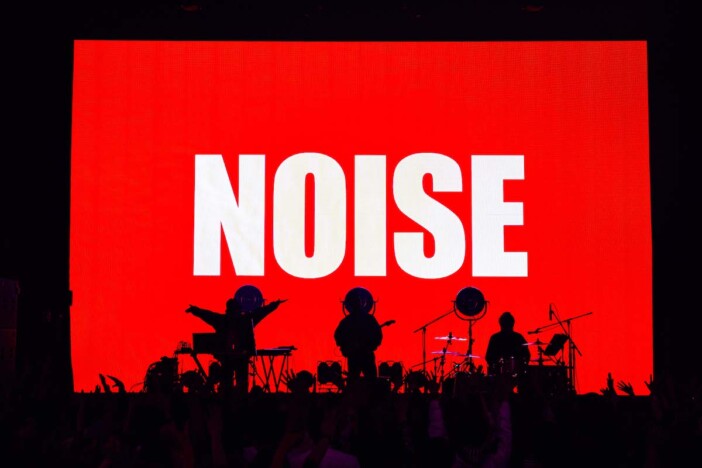

児山:映画の舞台にもなった茨城県の東海村で撮影しました。しかも撮影は1日だけ。みんなのスケジュールが、その日しか合わなかったんです。いろいろ大変なこともありましたけど、すごく楽しかったですね。現場の空気も、どこか同窓会みたいで。お二人も本当に楽しそうに演奏してくれていました。

Anabebe:照明がめちゃくちゃかっこよかったんですよ。演奏シーンで、緑の光を水に反射させて、レーザーポインターみたいに見せたりしていて。「こうやって作ってるんや……」って感動しました。あれは発明だなと思いましたね。それに、チーム全体に完全に「映画を撮ってきた現場」の空気が出来上がっていて、安心して身を委ねられたというか。途中で、ちょっと錯覚しましたもん。「あれ、これって俺らの曲のMVやったよな?」って(笑)。それくらい、映画の中に入り込んでいる感覚がありました。