谷口喜多朗がTeleとして導く哲学に触れる アルバムとライブで表現し尽くした『残像の愛し方』の意味

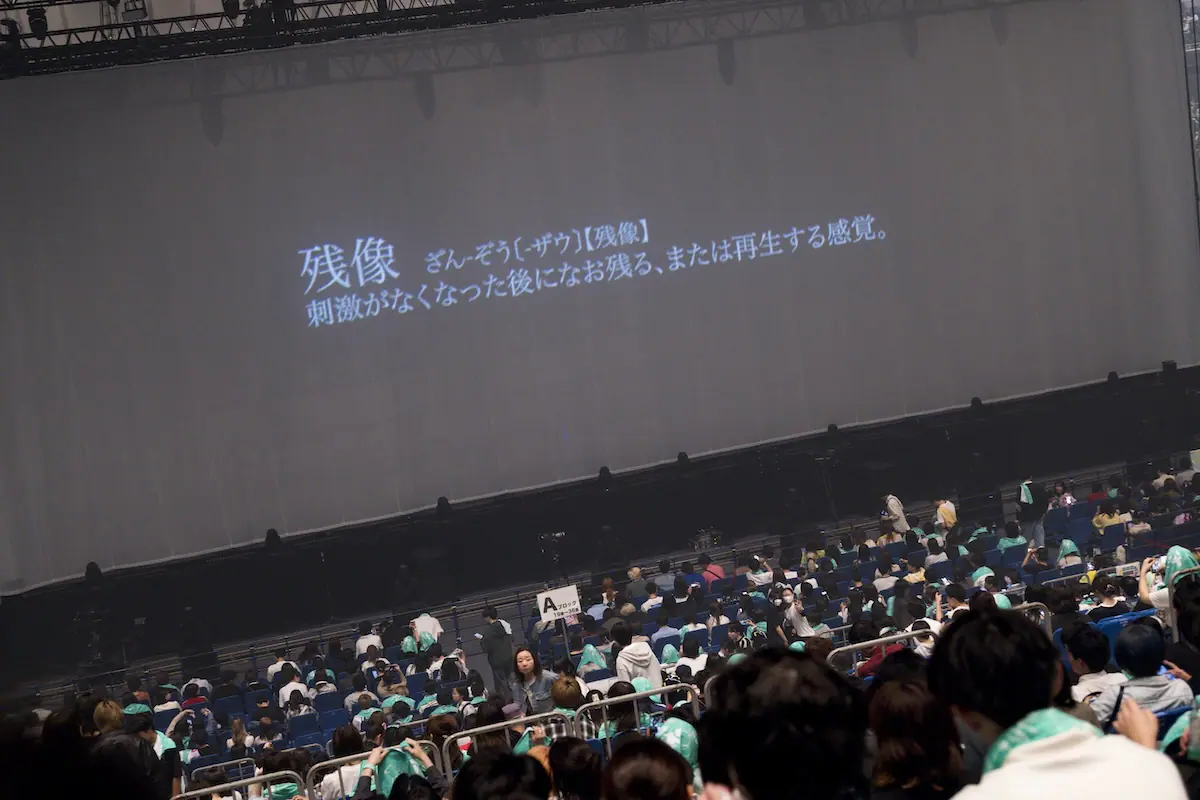

前作『NEW BORN GHOST』から約3年。Teleから待望のニューアルバム『「残像の愛し方、或いはそれによって産み落ちた自身の歪さを、 受け入れる為に僕たちが過ごす寄る辺の無い 幾つかの日々について。」』が届けられた。

前作以降にリリースされた14曲の配信シングル、さらに7曲の新曲を収録。大きく広がったサウンドメイクとともに、“生きるとは”、”生活とは”、“自分とは”、“自由とは”、といった根源的なテーマをリリカルかつポップに打ち鳴らした本作は、今の時代に求められる音楽であると同時に、普遍的なパワーに溢れている。

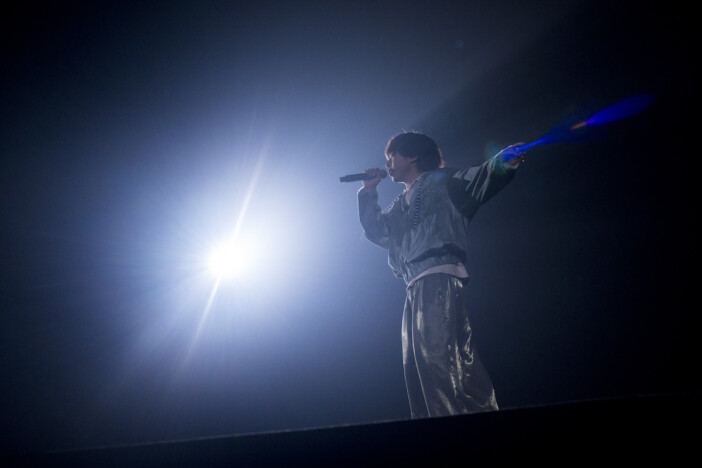

今回リアルサウンドでは、全国ツアー『Tele Tour 2025「残像の愛し方」』の最終公演として横浜アリーナワンマンを成功させたばかりのTele=谷口喜多朗にメールインタビュー。希代のポップスターへの道を爆走する彼に、音楽との向き合い方、ニューアルバムに込めたものなどについて聞いた。(森朋之)

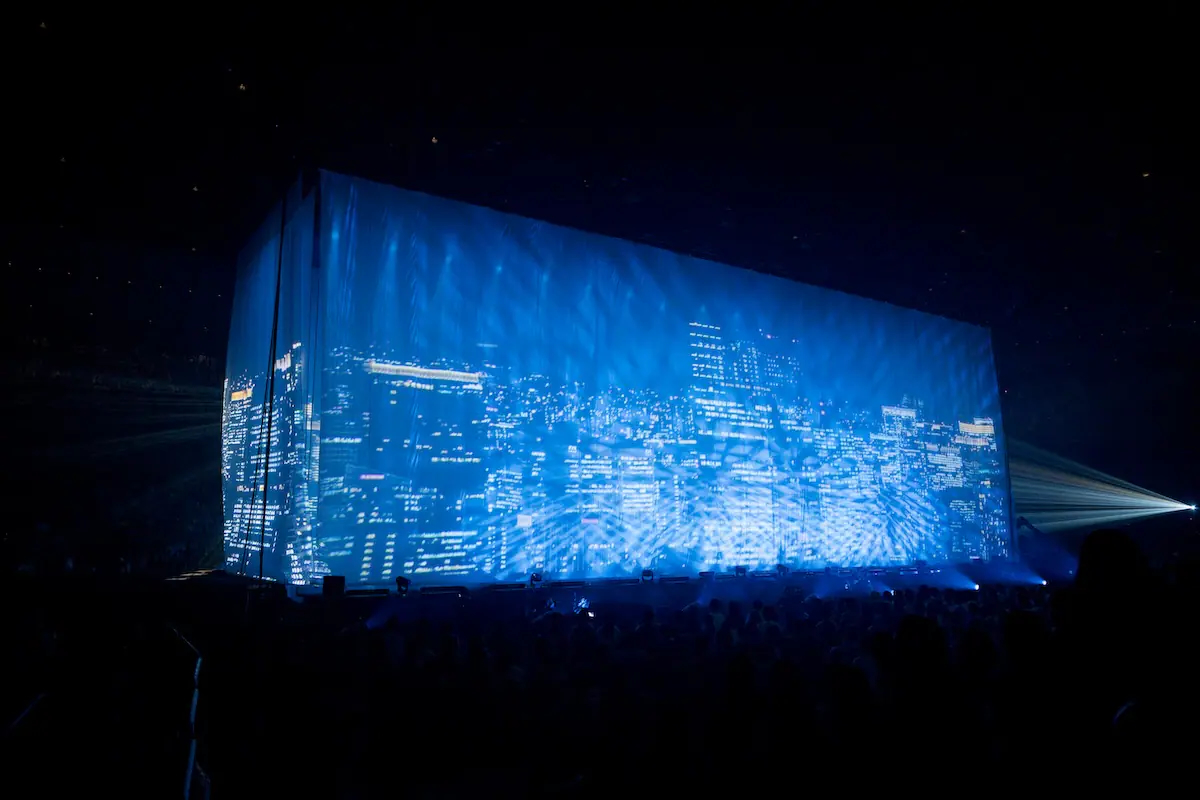

「よりお客さんを食い入るように見つめさせたかった」布でステージを覆った背景

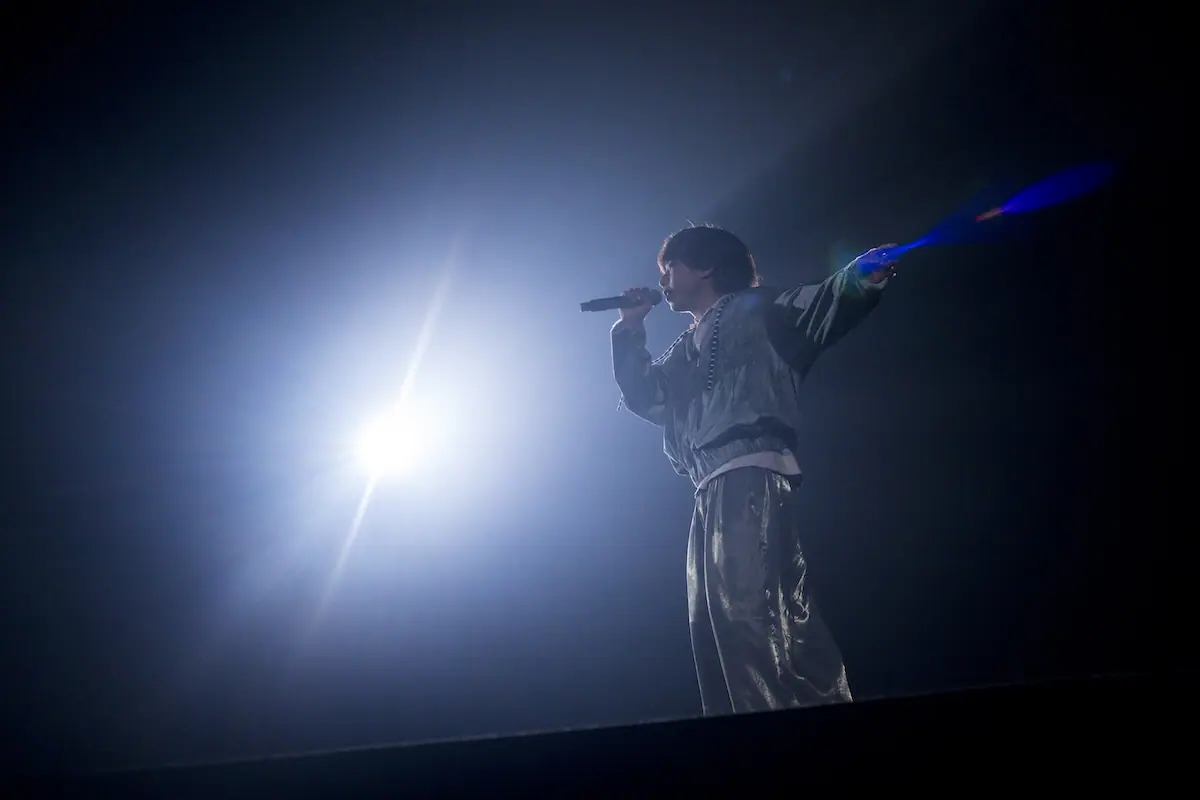

——全国ツアー『Tele Tour 2025「残像の愛し方」』の横浜アリーナ公演、素晴らしかったです。喜多朗さんにとっても大きな意義を持ったステージだったと思いますが、手ごたえはいかがでしたか?

喜多朗:自分でも納得のいくものでした。Teleとして表現していく上で一つの基準になるような公演だったと思います。

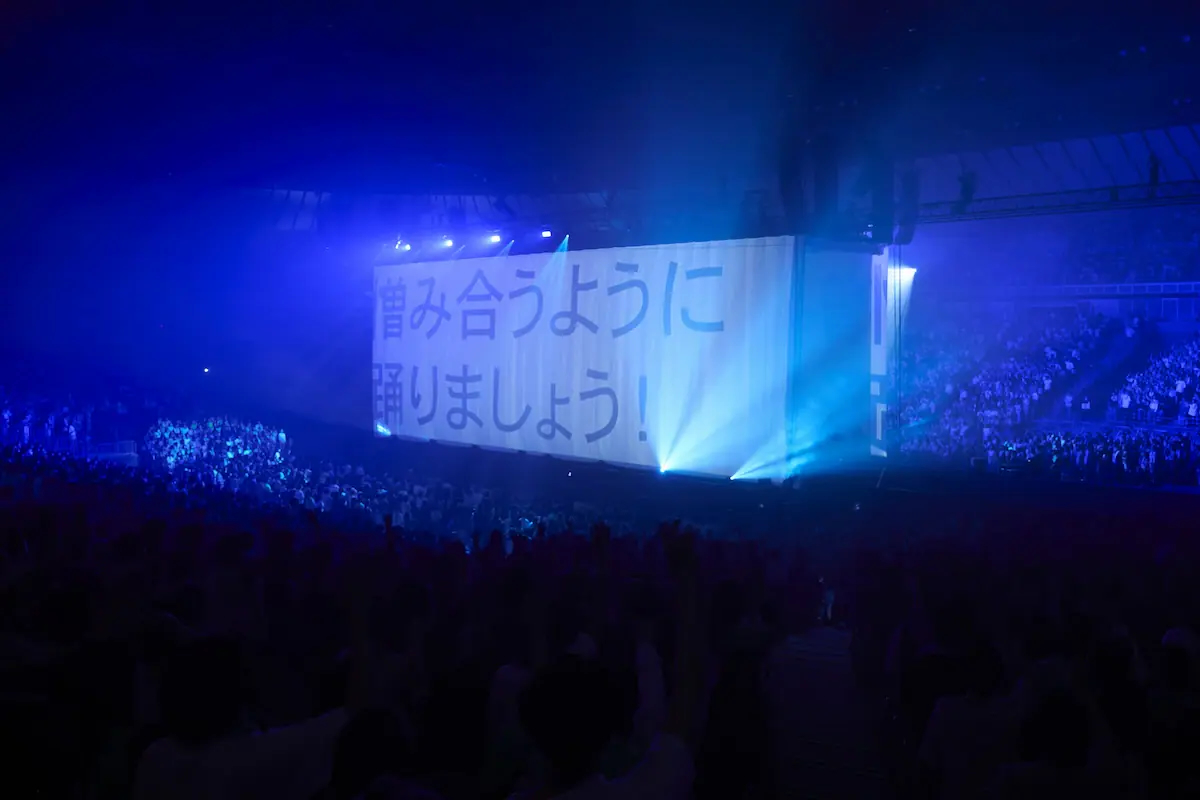

——幕(カーテン)で四方を覆われたステージにしたのは、どうしてですか?

喜多朗:まず初めに、シャワーカーテンがモチーフとして浮かびました。御供、奉仕、貧窮の象徴。それが横浜アリーナの中央で揺らいでいたらどんなに美しいだろうかと思いました。また、横浜アリーナはすり鉢状で多くのお客さんから見下ろされる事になる。僕は以前からライブは奇怪な生き物の観察のようだと捉えていたし、僕自身のライブについてそういった意見も貰っていたので、よりお客さんを食い入るように見つめさせたいと思いました。結果として四方をカーテンで覆う事で観客との距離感を調節する事にしました。次第に近づき高揚感を煽る事で「ただそこにいる」という事の価値を高める事に成功したと思います。

——去年の武道館公演(『Tele Live Tour 2024「箱庭の灯」』)で“現時点”を受け入れることができ、さらに大きい場所に向かおうとしたとき、“過去”が立ちはだかるようになった、とMCで話していました。ツアー『残像の愛し方』をやり遂げたことで、喜多朗さんと“過去”の関係はどう変わりましたか?

喜多朗:変わりません。MCで説明した通り、僕は過去を首根っこ捕まえて目の前に置いてゆくからです。

——ステージですべてを解放し、さらけ出すようなパフォーマンスがとても印象的でした。喜多朗さんにとってライブをやる意味とは?

喜多朗:誰にでも自由な場所が必要だから。

——では、喜多朗さんにとって、Teleの音楽を聴き、ライブに足を運ぶオーディエンスはどんな存在ですか?

喜多朗: 愛すべき他人。

“谷口喜多朗にとってのあるがまま”が、“Teleにとっての最善”になっていっている

——ここからはニューアルバム『「残像の愛し方、或いはそれによって産み落ちた自身の歪さを、 受け入れる為に僕たちが過ごす寄る辺の無い 幾つかの日々について。」』について聞かせてください。前作『NEW BORN GHOST』から約3年ぶりのフルアルバムですが、この3年間のTeleの変化をどう捉えていますか?

喜多朗:次第に解放へ向かっています。谷口喜多朗という人間にとってのあるがままが、Teleというプロジェクトにとっての最善になっていっています。自分の中のフィクションとノンフィクション、どちらか一方だけを世界に提示するんじゃなく、両者を織り交ぜて表現できるようになったと思います。

——アルバムのタイトルは、喜多朗さんの世界の見方、社会とご自身の関係性を表しているようにも思えます。社会に対する違和感、“寄る辺なさ”を覚えたきっかけ、そのこととどう向き合ってきたのか教えてもらえますか?

喜多朗:寄る辺のなさや社会から孤立している感覚にきっかけがあるのなら幾分楽だったと思います。だんだんおかしくなっていった家庭環境も、行けなくなった学校も、どうやってもうまくいかなかった労働も、たった一つの原因があってそれを解決すれば万事順調だったなら僕が教えて欲しいくらいです。

——前作以降のシングルもそうですが、ポップミュージックとしての幅、クオリティが大きく向上していると思います。わかりやすさと奥深さが共存している曲ばかりですが、喜多朗さんはご自分のソングライティング/サウンドメイクの変化をどのように捉えていますか?

喜多朗:アウトプットの手段にこだわりが無くなりました。インプットや自分の思い描く方向、根っこにある感覚に対して合理的に制作を進めるようになったと思います。

——では、いくつかの楽曲について。まずは「残像の愛し方」ですが、アルバムの起点であり、中心を担う曲なのかなと思っています。この曲を制作した背景を教えてもらえますか?

喜多朗:ツアータイトルを決めたら曲を作りたくなったのでイントロを作りました。殆どの作業がラップトップの中で完結したと思います。

——続いては「シャドウワークス」。「シャドウワークス」とは、家事など、報酬を受け取らない労働のこと。この言葉をタイトルにしたのはどうしてですか?

喜多朗:イヴァン・イリイチの本を読んで、無報酬な労働とそれによる自身のアイデンティティについて考えました。なのでタイトルになりました。

——〈さあ、ねえ踏み潰して ほら、正しく踏み躙って〉というフレーズに込めた想いとは?

喜多朗:ほんとはこんな事思ってないのに。

——「ひび」は、横浜アリーナ公演でもとても印象に残りました。愛する人(あなた)に対する深い思いが込められた愛の歌であり、赦しと希望が感じられる曲でもありますが、どんなふうに創作された楽曲なのでしょうか?

喜多朗:まず弾き語りを作り、トラックを進めていきました。ドラムマシンとアコギの曲のはずでしたが、高橋(直希)氏のドラムが素晴らしかったのでイントロのみ808が出現する事に。