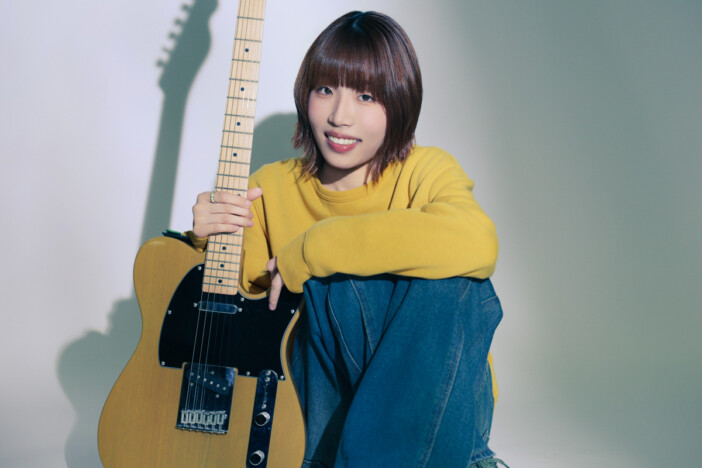

なとり、音楽とイラストの相乗効果から生まれる“創造性の循環” 初の画集『鏡面』&記念展から紐解く

楽曲のイメージを補完しながら、決して限定することなく、受け取り手のイマジネーションを刺激し、解釈を広げる。なとりの初の画集『鏡面』は、そんな効果を持った1冊だ。本作は、これまでなとりが生み出してきた楽曲から17曲を選び、各曲のアートワークを手がけたクリエイター/イラストレーターによる描き下ろし作品を収録。それぞれの楽曲を再解釈し、画集という形に結実させたというわけだ。

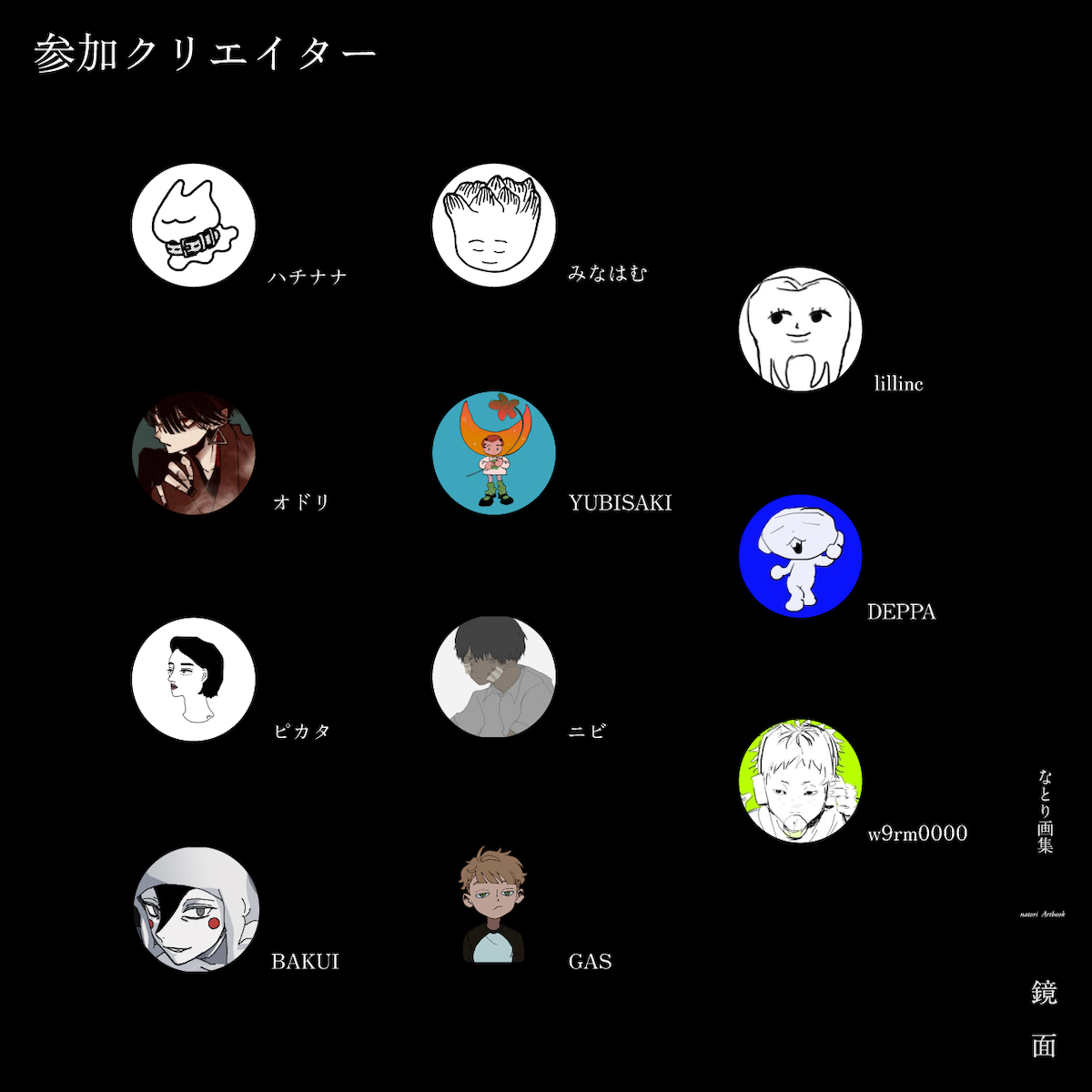

デッサン風のイラストで構成されたシックな風合いの表紙は、アルバム『劇場』のアートワークや「猿芝居」「夜の歯車」のMV/アートワークを手掛けたオドリが担当。さらに、「Overdose」のアートワークやなとりのキービジュアルを手掛けたハチナナ、「フライデー・ナイト」のMV/アートワークを手掛けたピカタ、「エウレカ」のMV/アートワークを手掛けたBAKUI、「金木犀」「糸電話」のMV/アートワークを手掛けたみなはむ、「食卓」のMV/アートワークを手掛けたYUBISAKI、「Cult.」のMV/アートワークを手掛けたニビ、「Sleepwalk」のMV/アートワークを手掛けたGAS、「ラブソング」「ターミナル」のMV/アートワークを手掛けたlillinc、「絶対零度」のMV/アートワークを手掛けたDEPPA、「IN_MY_HEAD」のMV/アートワークを手掛けた“w9rm0000など、計11名のクリエイターが参加している。

さらに各楽曲には、なとりが書き下ろした言葉も添えられている。例えば「Overdose」には「この手をすり抜ける、すべてがほしいだけ」、「エウレカ」には「ふたりの祈りのうた」。これらの言葉もまた、楽曲のイメージを広げる役割を担っていると思う。

画集に掲載された、音楽ジャーナリスト・柴 那典氏によるエッセイの中で記されているように、なとりは音楽、イラスト、アニメーションなどの相乗効果を特性とするネットカルチャーの影響を受けてきた。そのことを踏まえれば、画集『鏡面』がなとりの音楽から派生したものというより、彼の表現の根源に基づいていると評するほうが正確だろう。各楽曲のテイストや世界観、ムードが絵画という表現と強く結びつき、受け取る側一人ひとりの脳内で、様々なイメージや音像が喚起される。そういった創造性の循環こそが『鏡面』の本質だ。

この作品が“本”であることも一つのポイントだと思う。前述した通り、なとりはネットカルチャーを背景に登場したアーティストであり、多くのリスナーはスマホやパソコンなどを介して彼のアートに出会ったはずだが、『鏡面』は実際に手に取ることができる。ページをめくる音、紙の手ざわり、本の質量を感じることもまた、この作品を受け取ることの楽しさにつながっているはずだ。なお、本作の製本方法として用いられているコデックス装は、本が喉元まで開き、背中の糸がそのまま見える形のものであり、見開きでイラストとその世界観を存分に楽しんでもらうための仕組みのひとつにもなっている。