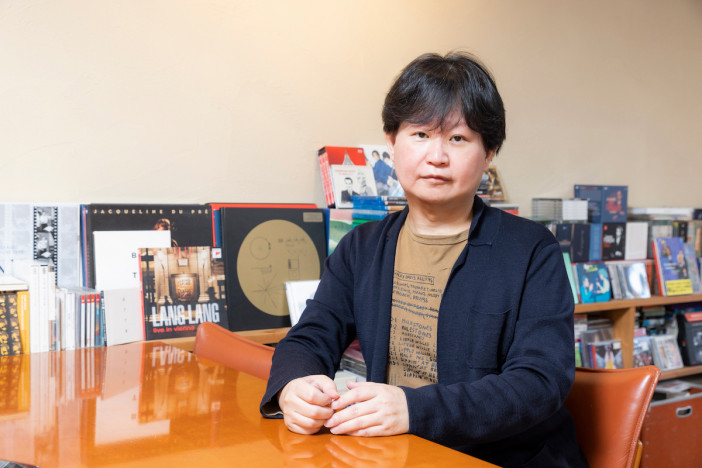

Moto Fukushimaがニューヨークで培ったベーシストとしての独創性 ハウス・オブ・ウォーターズ『On Becoming』制作を語る

ニューヨークを拠点に活動中のベーシスト・Moto Fukushima、ダルシマー奏者のマックスZTによるバンド、ハウス・オブ・ウォーターズ。“ピアノの祖先”と言われるダルシマーと6弦ベースを中心とした独創的なアンサンブルは、アメリカのジャズ専門Webメディア「All About Jazz」から“多面的影響を取り込んだ真の折衷主義”と評されるなど、高い評価を得ている。

リアルサウンドでは、来日中のMoto Fukushimaに単独インタビュー。ハウス・オブ・ウォーターズの成り立ち、9月8日にリリースされるニューアルバム『On Becoming』の制作プロセスを中心に、彼自身のキャリアについても聞いた。(森朋之)

ニューヨークでのフリーセッションから夢中になったベースプレイ

——東京の夏、どうですか?

Moto Fukushima:加藤真亜沙(NY在住のピアニスト/コンポーザー)のコットンクラブ公演で演奏するために来たんですけど、まだ慣れないですね(笑)。ニューヨークも暑い日が2〜3日あったんですけど、それ以降はすごく涼しくて、過ごしやすい夏なんですよ。東京のほうがぜんぜん暑いです。

——そうですよね(笑)。Motoさんが参加しているバンド、ハウス・オブ・ウォーターズは2008年頃に結成。きっかけは?

Moto Fukushima:マンハッタンにフレンチ・アメリカン・レストランみたいな店があって、毎日、誰かしら演奏してたんですよ。そのなかに“ワールドミュージック・ナイト”みたいな日があって。パーカッションが何人もいて、ウードっていう中近東のギターみたいな楽器を弾く人とかが集まってセッションしてたんです。僕はもともとのメンバーじゃなかったんですけど、あるとき「ベースがいないから、入って」と言われて。そのときにマックスと知り合ったんですよ。そのときの感じがすごくよくて、「セッションだけではもったいないね」という話になって、バンドを組みました。

——フリーセッションから始まってるんですね。当時、Motoさんご自身はどんな活動をされていたんですか?

Moto Fukushima:いい質問ですね(笑)。2002年に大学(バークリー音楽院)を卒業して、確か2004年にニューヨークに引っ越して。「ちょっとニューヨークを味わってみよう」というか、そんなに長くいるつもりはなかったんですけどね。仕事はカツカツというか、レストランで演奏したり、オフ・ブロードウェイでギグがあって、「やった、お金がもらえる!」みたいなレベルで。サバイバルだったんですけど、だんだんアディクション(依存症)みたいになってきちゃったんです(笑)。出会うミュージシャンはみんな刺激的だったし、「やれるところまでやってみるか」という感じだったのかな。楽器はもちろんですけど、「音楽を上手になりたい」と思っていて。それが達成できるのなら、狭いところに住んで、ピザばっかり食べててもいいっていう。

——アメリカに移った後、影響を受けた音楽もありますか?

Moto Fukushima:たくさんありますね。最初はジャズを勉強したいと思ってバークリーに入ったんですけど、そのなかで南米の音楽に触れる機会があって。ギタリストのフリオ・サンティジャン、ドラムのフランコ・ピナがロス・チャンゴスというグループをやってて、それがすごく良かったんです。ベースはバークリーのプロフェッサーのフェルナンド・ウエルゴだったんですけど、フェルナンドが忙しいときに僕が代わりに入るようになって。学生のときからアルゼンチンの本物の人たちと一緒にやれて、そこからワールドミュージックの道が広がったんですよね。

——アルゼンチンもそうだし、コロンビアやペルーのミュージシャンも活躍してますよね。

Moto Fukushima:そうですね。ギジェルモ・クレインという素晴らしいピアニストがいて、その方の功績をフリオやフランコがさらに推し進めて。僕がアメリカに行った時期は、南米の音楽とジャズが混ざって、ジャンルがつながっていた時期だったと思います。

——なるほど。2010年代以降はロバート・グラスパーの『Black Radio』(2012年)が席巻しましたが、その影響に関してはどうですか?

Moto Fukushima:あったんじゃないかな。グラスパーはヒューストンの有名な芸術系の高校(ハイスクール・フォー・パフォーミング・アンド・サ・ヴィジュアル・アーツ)の出身なんですけど、その下の世代にケンドリック・スコット(Dr)、ウォルター・スミス3世(Sax)がいて、彼らは大学の同期だったんです。すごく層が厚い世代なんですけど、当時の僕はぜんぜん下手くそだったので、セッションにも混じれなかったですね。そういうレベルのミュージシャンと一緒に落ち着いてやれるようになったのは、この5〜6年くらいかな。ケンドリックとも4年くらい前にツアーする機会があったんですけど、学生の頃はとてもじゃないけど無理だった。僕はゆっくり歩んできた感じがありますね。

——ハウス・オブ・ウォーターズに話題を戻したいのですが、メンバーにダルシマー奏者がいるということ自体、すごくユニークですよね。

Moto Fukushima:そうですね。マックスが言うには、プロのダルシマー奏者は5人くらいしかいないみたいです。チューニングやメンテナンスも大変で、扱いが難しいんですよね。でも、最初にセッションしたときから音色の混ざり方がすごくよかったんですよ。“ダルシマーと6弦ベースのバンド”というのはおそらく例がないし、これは面白いなと。ダルシマーという名前を知らなくても、音はいろんなところで耳にしているはずなんですよね。たとえば『風の谷のナウシカ』のサントラにもダルシマーの音が入ってたり。

——なるほど。ハウス・オブ・ウォーターズのオリジナル曲は、主にMotoさんが書かれているそうですね。

Moto Fukushima:だんだんそうなってきましたね。最初は5人編成で、アフロビートを活かしたグルーヴが中心だったんですけど、トリオになってからは僕の役割もグッと大きくなって。そこから僕が曲を持っていくようになったんですけど、マックスと二人で試行錯誤しながら制作していますね。新しいこと、面白いこともやりたいし、ちゃんと古いところにもタッチしたくて。

——“古いところ”というと?

Moto Fukushima:ダルシマーはサントゥールという中近東、インドあたりを起源とする古代楽器がもとになっているんです。マックス自身もインドで勉強した経験があるし、そういうルーツを大切しながら音楽を作っていきたいなと。派生楽器も多いんですよ。簡単に言うとサントゥールのアメリカバージョンがダルシマーで、ヨーロッパ、アジアにも似たような形態の楽器があって。日本の箏にも近いですよね。ハンマーで叩くのではなくて、爪で弾くのは日本人の優しさなのかなと。

——そう考えると、世界中につながっている楽器なのかも。ジャズやブラックミュージックは日本の土着的な音楽からかなり離れている印象がありますが、ハウス・オブ・ウォーターズの曲は親しみやすくて、どこか懐かしさがあって。

Moto Fukushima:そう、懐かしいんですよね。最初の頃はニューヨークの地下鉄で演奏してたんですけど、立ち止まって聴いてくれた人が「懐かしい音」「聴いたことがあるような気がする」と言ってくれたので。

——地下鉄でフリーライブをやっていたんですか?

Moto Fukushima:はい。ちゃんとオーディションを受けて、ライセンスをニューヨーク市からもらって。時間割りも決まっていて、「この日の何時から何時までやっていい」という感じなんですよ。当時はCDの時代だったので、けっこう売れたし、チップと合わせて何とか生活できてましたね。

——豊かな音楽環境ですね……。2016年からはスナーキー・パピーのマイケル・リーグが主宰するレーベル「GroundUP Music」から作品をリリース。マイケル・リーグとはどうやって知り合ったんですか?

Moto Fukushima:去年閉じてしまったんですけど、ニューヨークの55 Barというライブハウスがあって。そこでギリシャ人の歌手のマグダ・ヤニクゥと知り合って、「面白いバンドがいる」ってマイケルを連れてきてくれたんです。マイケルもすごく気に入ってくれて、GroundUP Musicから出してほしい」と言ってくれて。当時はそうやってつながることが多かったんですよね。今はとにかく家賃が高くて、学生だったらとても部屋を借りられないので、かなり状況は違ってきてますね。当時も物価は高かったけど、どこかユルかったんですよ(笑)。人の家でセッションすることもけっこうあったし、そこでいろんな人とつながって、「弾いてくれない?」みたいなこともあって。いい時期だったんですよね、今考えると。