『ドラマー永井利光 自叙伝 夢の途中に』著者インタビュー

ドラマー 永井利光は、なぜ“サポート”を貫くのか? 氷室京介、GLAYらのビート支えた音楽人生

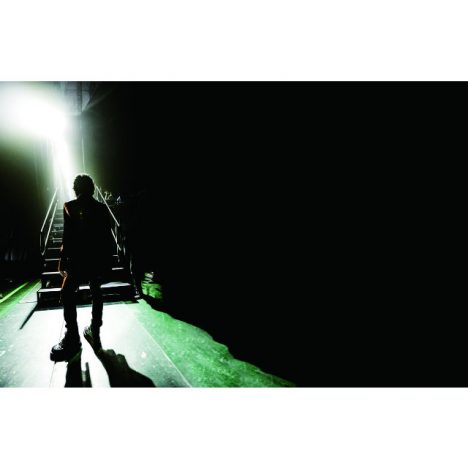

多くのファンから惜しまれつつも昨年5月からライブ活動を無期限で休止している氷室京介や、デビューから20年以上たった今なお精力的に活動し続けるロックバンド・GLAYらのサポートを長年務めてきたドラマー・Toshi Nagaiとして知られる永井利光。彼が3月23日にそのキャリアを振り返る自叙伝『夢の途中に』を上梓した。今回リアルサウンドでは、著者である永井にインタビュー取材を行なった。自身のドラムクリニックを開き、ジャズドラマーとしても活躍するストイックな生き方や、一つのバンドに所属せず、サポートとして様々な音楽を演奏するというスタンス、音楽とドラムへの愛やGLAYへの思いなどじっくりと語ってもらった。(編集部)

自分をここまで高めることができたのは、サポートという立ち位置だったからこそ

ーーまず、今回自叙伝を出版することが決まったきっかけを教えてください。

永井利光(以下、永井):6~7年前から、自分が体験してきたことをドラムクリニックで話していて、それをずっとまとめたいなと思っていたんです。PCにメモは取り始めていたんですが、なかなか文章にするのが進まなくて。そんな時、シンコーミュージックさんから連絡がきて。本の話かなという予感がしたんですけど、やっぱりそうでした(笑)。もちろん、本を出すのは早いんじゃないかとも思ったんですけど、この話をいただいた時に氷室さんがちょうどライブ活動を無期限休止する時期でもあって。ここで俺の活動も一区切りしても良いのかなと。氷室さんへのメッセージもこの本に託そうと思って、踏み切ったというのもあります。

ーー本著を読ませていただいて、永井さんは「起こるべき運命」のようなものを引き寄せる力をお持ちだと感じました。

永井:どうなんでしょう。引き寄せるというだけではなかったような気はします。ただ、自分がこうなりたいという意志は、昔からすごく強い。例えば、クラシックのオーケストラの指揮者は「この曲をこう演奏したい」と思って指揮棒を振りますよね。だけど、1人で指揮棒を振ってても音は鳴らない。大勢のオーケストラの人たちが指揮者の棒を見て、協力しあって一つの曲を作り上げる。だから俺が指揮者で、オーケストラの人たちが友達やミュージシャンや親。いろいろな人が俺の意志に協力してくれてきたんだなと改めて思います。

ーー永井さんが周囲の方々から受けた影響は大きいですか?

永井:大きいですね。親や友達、俺がサポートを務めていた武田鉄矢さん、この本の前書きを書いてくださった師匠・原田末秋さんの思考が、ポジティブな俺を作り上げたというのはあると思います。「ポジティブに考えなきゃいけない」ということがストレスになるのは絶対良くないし、何も考えなくても自然にポジティブでいられるのが一番良い。高校生、20代の時にすでにそうできていた自分はラッキーでしたね。

ーー本に出てくる様々なエピソードを見ても、人との出会いや環境が今の永井さんを作り上げる上でかなり大きいと感じました。

永井:本当にその通りで、実力が縁で結ばれたんだと思います。だからここまで一人で登り詰めた、という感覚は全くないですね。俺より上手い方とか、俺より音楽的に素晴らしいドラムを叩く方もたくさんいると思うし。俺がここまで来れたのは出会いで繋がったから、というしかないですね。

ーー永井さんのこれまでのドラマー人生の中で、ターニングポイントだったと感じるのはいつ頃でしょうか。

永井:本にも書いたように、小学校で鼓笛隊に抜擢された時ですね。その時は、日頃からドラムや小太鼓を兄貴の見よう見まねでやっていたから、同級生よりも上手く叩けて抜擢されることができました。この「何かが起きて困っているところに自分が指名されて入り、満足のいく仕事をする」という流れが、その後の人生でも全てに起こっていて。さらに、タイミングが訪れる時は、自分の中での下積みがちゃんとできあがっている状態なんです。高校生の時に毎日7時間練習をして基礎ができていたので、武田鉄矢さんのサポートに抜擢されてもすぐ仕事をすることができた。次に抜擢されたのは氷室さんのサポートですが、それまでの間に、奈良敏博さん、川上シゲさん、岡野ハジメさん、鈴木正美さん……日本のロックを作り上げてきた最高のベーシスト達とセッションしているんです。いくら練習するよりも、すごい先輩とステージに一緒に立つことが一番身につく。だから氷室さんにもバッチリ気に入ってもらうことができたんだと思います。その後のGLAYもそうです。逆に、そういった下積みができていないと、抜擢されるためのきっかけ自体も訪れないんですよね。

ーー永井さんはなぜソロのドラマーとして活動されているのか、改めて教えていただけますか。

永井:もしどこかのバンドメンバーになっていたら、俺の性格だとバンドの名前や知名度にあぐらをかいてしまったかもしれない。サポートミュージシャンは、次のタイミングで他の人が選ばれる可能性が99%。長く一緒にやらせてもらっているGLAYだって、いつ別のドラマーになったって全然問題ないわけです。そんなシビアな状況の中で、残りの1%に期待を寄せずにいつも崖っぷちにいようと。だからGLAYともサポートとして、良い距離感でずっと付き合えていますし、いつ崖から落ちてもいいように、いろんな技術を身につけてきました。自分をここまで高めることができたのは、サポートという立ち位置だったからこそかもしれません。

ーー本の最後にはGLAYの各メンバーインタビューが掲載されています。TAKUROさんは「『俺以外とやればいいのに』って言ってくれた関係者は永井さんしかいない」と語っていましたね。

永井:俺はGLAYに新しいドラマーが入ったら「やったじゃん、面白くなりそうじゃん」って言いたいんですよ。でも、選んでもらってる以上は他の人より良い演奏をしたい。だから今でもどんどん進化しているし、昔の曲をやる時は、昔自分が叩いていたよりももっとスリリングでもっとアグレッシブにやりたいんです。

ーーその楽曲にとって、今、どういうかたちで演奏するのが一番良いのかを常に優先されているんですね。

永井:ギター、ベース、ドラム、ボーカルがいてメロディーがあったら、やっぱり歌詞とメロディーなんですよ。それをよりよく伝えるために他の楽器がいる。いくらバンドでも、楽曲に対してはみんな同じように、メロディーと歌詞に集中して戦っていかないといけないと思っていて。なのでGLAYの場合は、俺もバンドの一員として分け隔てなくアレンジに口を出させてもらっています。実はバンドってどの楽器も“歌って”いるんですよね。みんなの歌心が合わさって一つの音楽になって、良いアンサンブルが生まれた時に人の心を動かせると思っています。

ーー演奏をしている時にメンバー同士で「来たね!」となる瞬間があるそうですね。

永井:ステージ上は現実とは異なる空間になっているので、そこで起きるマジックがあって。終わってから「今日のステージよかったよね」と言い合っても、実際はどこまで気持ちよく思っているかなんて分からない。でも、間違いなく同じ感覚を共有していると感じることがあるんです。人と人が繋がった瞬間というか、それがすごく気持ちいい。もちろん、鳴っている音に対して気持ちよくなっているんだろうけど、俺が出しているビートが氷室さんやTERUくんが歌っている歌のフレーズにガッとハマった時、向こうも感じるし俺も感じるし、「この感覚、なんだろう」っていうのがあって。うまく言葉では伝えられないんですが、そういう時に彼らのドラマーをやっていて良かったなと思いますね。