カラオケの“真の発明者”根岸重一 家族が語る「発明家としての素顔」

“特許”を取らなかった謎

――根岸さんについては「カラオケの特許を取っておけば」という声も強いですが、ご本人は権利関係についてどのような意識でしたか?

高野:それについては私も聞きました。開発するのにお金がかかり、当時は特許申請の費用がなかったのだと思います。実際の手続きも複雑で、許可が出るまでに1年以上の時間もかかるし、性格的にそういうのを待てる人ではありませんでした。

根岸:自分が作ったものが世界に渡って、夜な夜な人々が歌ってくれていることの方が幸せだったはずです。

――重一さんがカラオケを発明したときはカーステレオの会社・日電工業を経営されていたとのことですが、営業として働いていたという過去からして、ご本人は技術職ではなかった?

根岸:技術の知識はありましたが技術職というより、自分の「こういうことをやりたい」というアイデアを打ち出して、技術者と一緒に作り上げるというスタイルでした。

高野:ほかの人からはスティーブ・ジョブズっぽいと言われたことがあります。父は優秀なエンジニアの斉藤さんと一緒に「これはどう?」「もっとここを改良した方がいいんじゃない?」と話し合っているのをよく見ました。斉藤さんは早くに亡くなりましたが、二人三脚で仕事をしていたのです。「すごい技術者だった」と父も斉藤さんを絶賛していました。

根岸氏が胸に秘める“真実”

――最初のカラオケマシンである「ミュージックボックス」を発明されたのは1967年。歌なしのオーケストラ演奏を放送するラジオ番組『歌のない歌謡曲』に合わせて、重一さんが歌っていたところから着想されたとのことですが。

高野:いま思えば、よく音楽が鳴っている家庭だったと思います。幼稚園くらいのときは初代コロムビア・ローズ『どうせひろった恋だもの』(1956年)が流れてきて「拾った鯉を捨てちゃうんだな」と勘違いしながら歌っていました(笑)。『歌のない歌謡曲』もいつも家族で聴いていましたね。

――重一さんは音楽好きだったのですね?

高野:音楽は本当に好きでした。特に聴いていたのは田端義夫やルイ・アームストロングなど。

根岸:あとナット・キング・コールも。大正生まれのハイカラな人でした。

――おふたりは「ミュージックボックス」の試作品で実際にカラオケを楽しんだ最初の人とされますが、重一さんが家に持ってきたときのことを教えてください。

高野:自分の生み出したものに心酔する人だから、やたら持ち帰って家族に説明したがる(笑)。

根岸:延々と、なぜこれが素晴らしいかを語るのです。

高野:それから「じゃあ歌ってみようか」とカラオケが始まったのです。「自分の声がスピーカーから出てくるのと音に合わせてパネルが光るのが面白い!」と家族5人が居間で盛り上がったのを覚えています。あれが世界最初のカラオケパーティだったのかと考えるとびっくり。

根岸:父はディック・ミネ「人生の並木路」を歌っていました。

――技術的に「ミュージックボックス」のどこが革新的だったと思いますか。

根岸:やはり「ミキシング」だと思います。「マイクで増幅された声と、歌のない伴奏の音量をひとつの音源にミックスする」のが、カラオケの根本ではないでしょうか。試作機の構造はマイクアンプとミキサー、8トラック再生機の回路だけで、すごくシンプル。ただ誰もそれをやろうとは思わなかった。

――複数の音声を組み合わせる「ミキシング」はラジオやトーキー以後の映画製作で20世紀初頭に生み出され、戦前から導入されていた技術です。これはいまの音楽でいうところの「リミックス」じゃないでしょうか。その装置がカラオケだったといえるかもしれません。

根岸:確かに。「何かと何かを混ぜて新しいものを生み出す」という考えに近いと思います。ただ父の発想は新しい物を生み出すのが大前提でした。(参考:イベント業界におけるミキシングとは?)

――ちなみに騒音や苦情はなかったですか?

高野:毎日やっているわけじゃないですからね。父は子どもたちに遊ばせて、「これはいける」と思ってから製品にするのに夢中でした。

根岸:騒音とまではいきませんが、ラジオのチューニングの音の方が日常的にしていましたね。私は工場の隣にある板橋第七小学校に通っていたのですが、同級生が作文で「外からピーピー音がしていた」と書いてました(笑)。

――「ミュージックボックス」は一時期、代理店ができるほどの売上もあったとのことですが、その当時のことは覚えていますか?

高野:自分でトラックに積んで全国へ営業に行っていました。スナックなどでは、流しのミュージシャンが幅を利かせていたので圧力もあったらしいです。それで返品されたりとか。

高野:父はあまりお金儲けに興味がなかったのです。関心があったのは、自分の生み出したものが世の中でウケるかどうか。だから諦めも早い。ダメだったら「はい次」みたいな。カラオケに関しても執着はなかったです。

――80年代以降のカラオケブームをどのようにご覧になっていました?

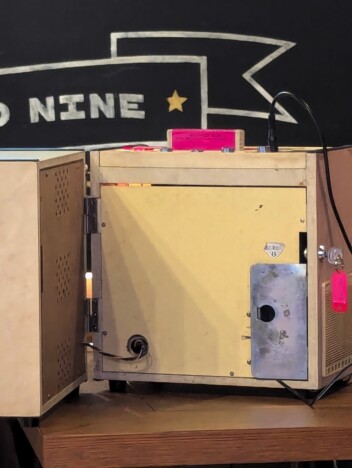

- 「ミュージックボックス」の内部

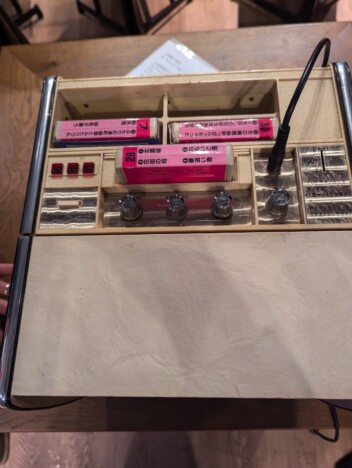

- 「ミュージックボックス」のインプット部分

高野:私は「やっと時代がついてきたね」と父と話した記憶があります。家族でも「すごい発明だったね」と話しました。早すぎましたよね。

根岸:よく「アイデアが早すぎた」と言われていました。でも父自身から「特許を取っておけば今頃ビルが建っていたのにな」などの発言はひとことも聞いたことがないです。

高野:自分が作ったと主張するわけでもなくて。執着はない人でした。

――現在では「カラオケを商業化した人物」とされる井上大佑さんが「イグ・ノーベル賞」受賞や米誌「TIME」の「20世紀で最も影響力のあったアジアの20人」への選出などに違和感があったりは?

高野:あれは家族として大きな違和感がありましたね。でも父は「いいよ。そんなところで争っても何にもならないから」という感じでした。父がカラオケを持って歌っている写真があって、そこには「真実はひとつ」って書いてあります。

根岸:心中は色々な想いがあったとは思いますけどね。