バイオパンク日本神話の世界で同化に抗い、文化をつなげ HIPHOP×ハードコアアクション『SONOKUNI』レビュー

『SONOKUNI』をクリアした。本作はDON YASA CREWという日本のヒップホップユニットが制作した見下ろし型のハードコアアクションゲームだ。サイケデリックなアートとシンプルながら惹き込まれるストーリー、そして手に汗握るスタイリッシュなアクションが混ざった素晴らしい作品だった。いくつか気になる点もあったが、それらも含めてレビューしていこう。

ラッパーたちが作る本気のアクションゲーム……民族としてのアイデンティティを保ち、暴力以外の道を探れ

2012年に彗星のごとく現れ、その後のインディーゲームカルチャーの火付け役ともなった傑作見下ろし形アクションゲームとして「Hotline Miami」シリーズがある。

ギラギラした毒々しいドット絵に、頭を振れること間違いなしの打ち込みサウンド、敵も味方も一撃死の緊張感、複雑怪奇で破滅的なストーリーなど、まるで電子ドラッグのように刺激的なクリエイティブに多くのユーザーや開発者が影響を受けた。

本作『SONOKUNI』は、そんな「Hotline Miami」へ13年越しに送られたラブレターだ。基本的なゲームループは同じで、スピーディーかつ高難易度な見下ろし型のアクションステージを(何度も何度もやり直しながら)攻略し、ステージ間にちょっとしたストーリーを読んでいくというものだ。

しかし『SONOKUNI』は現代のユーザーに遊んでもらえるようにあらゆる点に配慮しており、ただのコピー作品の粋を超えていた。むしろゲームとしては同ジャンルのなかでも図抜けて出来が良かったのだ。

主人公の「タケル」にはスサノオの力とツクヨミの力があり、それぞれ攻撃(XboxコントローラーではXボタン)と防御(Aボタン)に割り振られている。赤い攻撃はスサノオの力で弾き返し、青い攻撃はツクヨミの力で受け流す必要があるのだ。この攻撃と防御はそれぞれ主人公の周囲に判定のある円が生まれるので、どっちを向くべきか……といちいち気を遣わなくていいのがグッドだ。

このメカニクスは『斑鳩』を思い起こさせるが、正確には完全に分かれているわけではなく、赤い攻撃もツクヨミの力で受け流すことができる。

なお、このシステムだとツクヨミの力を使って、ただ待っていればいいように思われるかもしれないが、効果中は動くことができないので、突進攻撃をしてくる敵や、時間制限で発射される回避不能のビームを撃ってくる敵へ対処できなくなってしまう。そんな具合で常に咄嗟の判断を求められる。

また、敵の行動にランダム性がなく、すべての敵が直線的にタケルに迫ってくるので、パターンを構築しやすい(というか、パターン構築ができた段階でほとんどクリアしたようなものだ)。画面外から理不尽な攻撃をしてくる敵もほとんどいない。こういった具合で、随所に「Hotline Miami」の反省が見られるのだ。

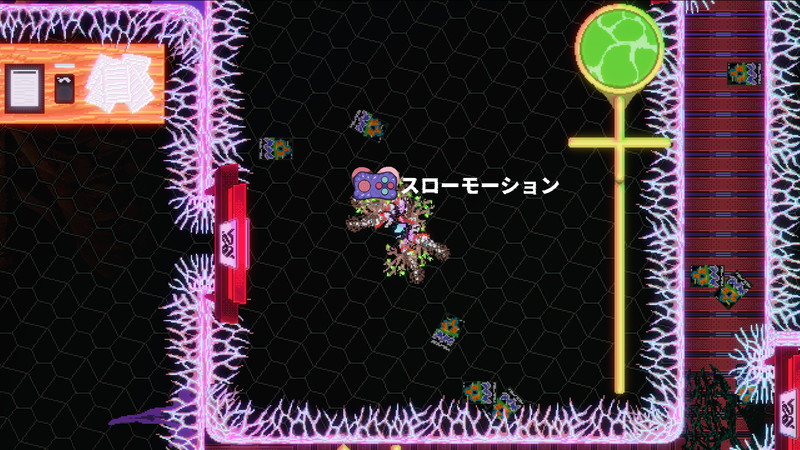

さらに注目すべきは、スローモーションというギミックだ。こちらは時間経過で回復するエネルギーを消費してゲームをゆっくりにするスキルなのだが、これがシンプルながら効果的で、どこでスローモーションを使うかが戦略になっている。なかなか人力では反応しがたい弾幕も、スローモーションを使えば捌き切れるので、上手く決まったときの気持ちよさたるや筆舌に尽くし難い。

そもそも本作は難易度が三つに分かれており、しかもそれぞれにちゃんと差別化が図られている。イージーであればスローモーションの無限使用が可能で、ハードであれば全部屋をクリアしなければストーリーが進まない……といった感じだ。加えて、スピードランといったモードもあるので、やりこみにも対応している。

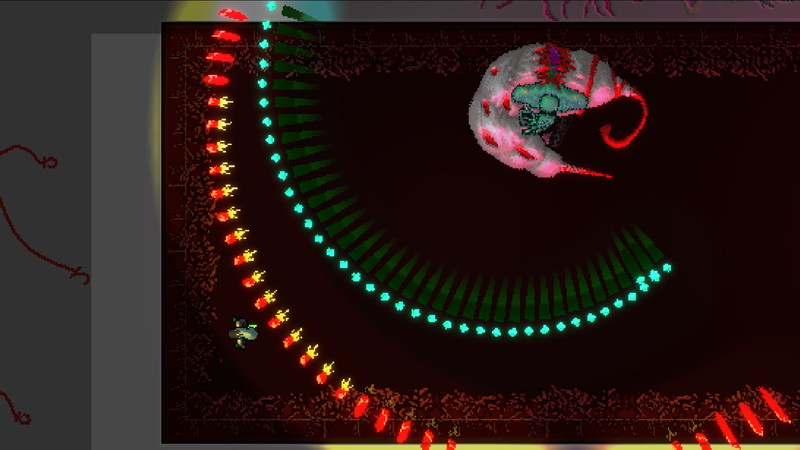

ボス戦は一般的な弾幕シューティングになってしまい、一発でも攻撃に当たると最初からやり直しという仕様もあって、そこまで面白くは感じなかったが、通常ステージの出来から格段に劣るというほどではなかった。これらすべてを踏まえ、アクションゲームとしては相当にハイレベルであり、多くのゲーマーの心を掴む作品だったと言えよう。

アクション面は誰もが絶賛する作りだったが、ストーリーや世界観についてもこれまた相当に作りこまれている。

主人公は「ソノクニ」という国で生きる女性「タケル」。ソノクニは大国「ワノクニ」から従属を迫られているが、タケルは文化や日常を守るため、ひそかにワノクニ人の暗殺を繰り返していた。

そんなタケルだが、いくつかのイベントを経て徐々に自らの行いが正しいのかどうか反芻することになっていく……というストーリーだ。

本作は日本神話を題材にしているうえ、民族の同化という大きなテーマを扱っているが、語られている内容はとても普遍的だ。自らのアイデンティティや、時代の流れ、新しいものを受け入れられない気持ちなど、多くのことに当てはまる事象が語られている。

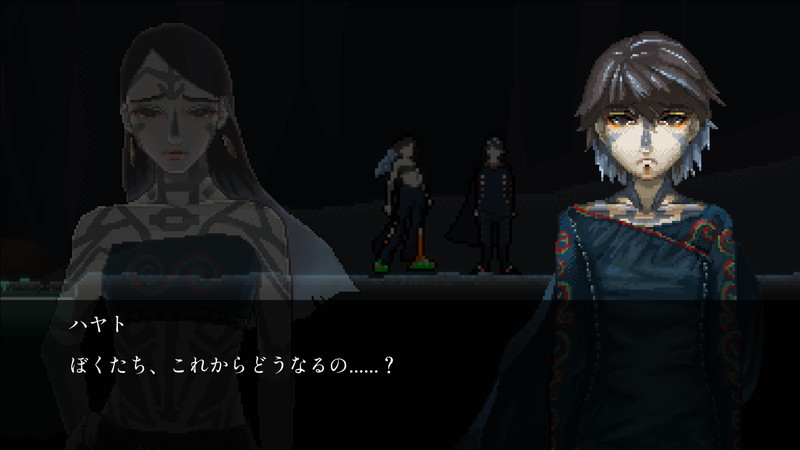

ふたつの国を繋ぐのは「音楽」だ。タケルの弟である「ハヤト」がワノクニの楽器を用いて奏でる音楽が、本作のストーリーの中心である。また、ここがクリエイターたちが最も伝えたいメッセージでもあるのではないかと思った。プロット自体はわかりやすく、大きなツイストはないが、心に残るのは間違いないだろう。

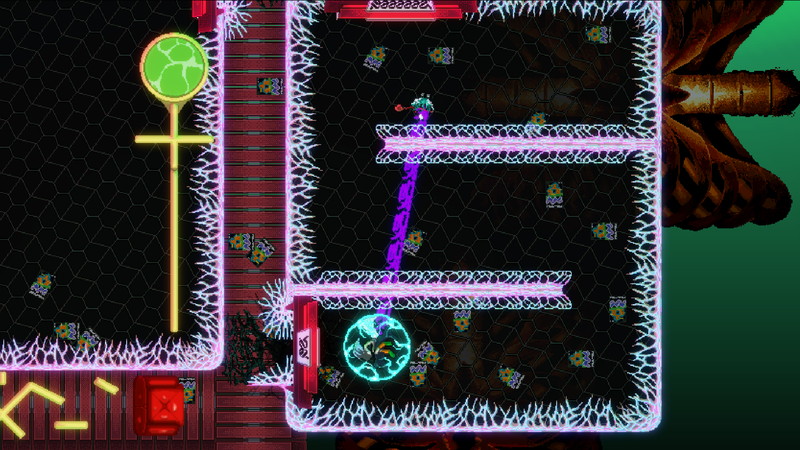

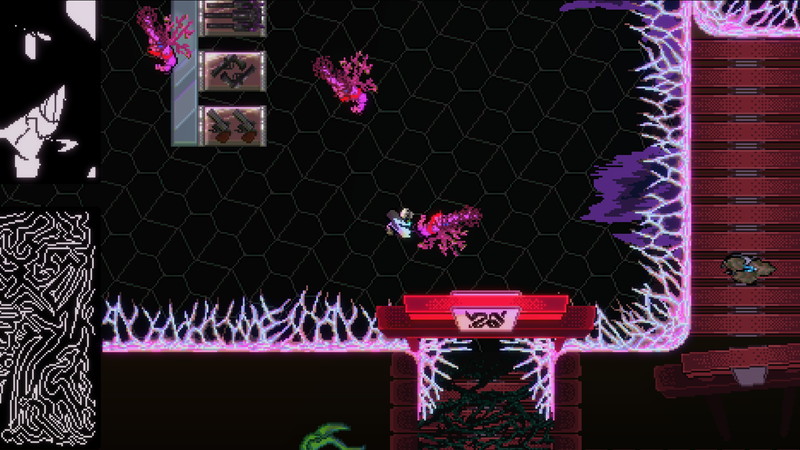

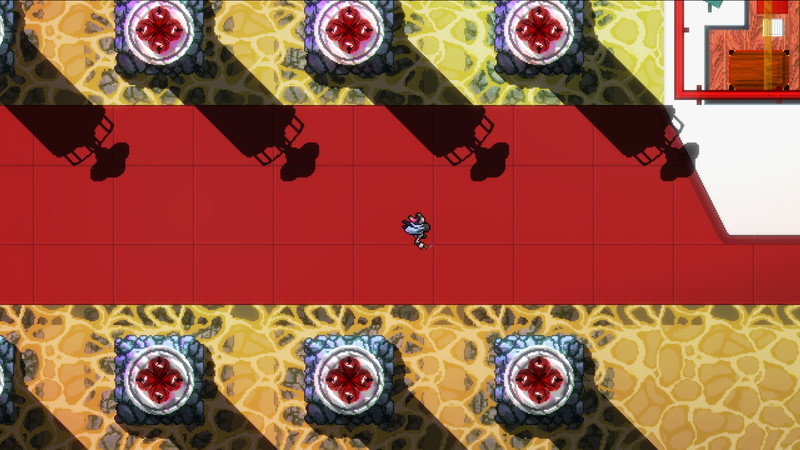

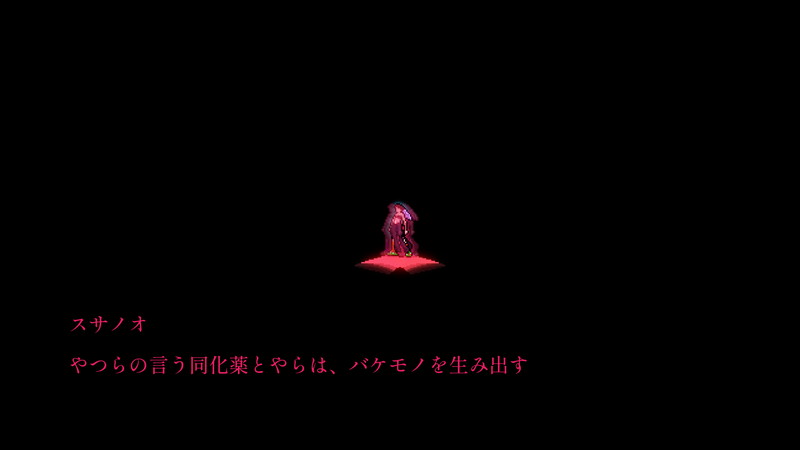

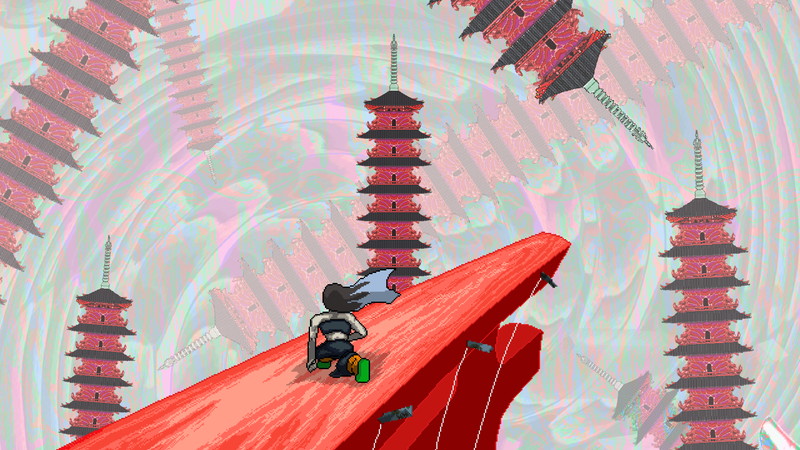

アートについては、もはやスクリーンショットを見てもらえば一目瞭然だが、こちらもピカイチのセンスで、ゲーム中に何度も驚かせてくれた。まだギリギリ建物や広場の体裁を保っていた「Hotline Miami」に比べて、本作は日本神話の世界ということもあり、現世とは思えない空間で戦っている感じが十分に表現できていた。

神話世界と言いつつ、ファンタジーRPGで何百回と見たことのあるアセット感漂うマップが置かれているだけのゲームが多いなか、摩訶不思議な世界を描き切ったのは称賛に値する。あまりにアートが凄すぎて、どこが壁なのかわからずに何度か死んでしまったが、どうせすぐにやり直すので些細な問題だ。

と、ほとんどのポイントにおいて素晴らしく、誰しもに勧めたい作品ではあったが、もっとも気になったのはBGMだった。

本作のステージは、開発を行ったDON YASA CREWが制作するオリジナルの日本語ラップがかかり続けるのだが、ゲーム体験との親和性は低いように感じてしまった。

骨太なブーンバップと暴力的なゲームデザインという組み合わせは悪くないが、「繰り返し同じステージを遊ぶ」という体験の最中に「何ループも同じボーカル付きの曲を聴く」のは、さすがに耳のほうが先に飽きてしまう。

また、日本神話の世界において、現代の口語で綴られるリリックもミスマッチだった。むしろ幕間にかかるノンボーカルな曲のほうがゲーム世界とマッチしていたので、余計にステージBGMに対して違和感を覚えてしまった。

とはいえ、どの曲もゲーム体験を著しく妨げるものではなく、ユーザーそれぞれの音楽に対する嗜好も関係している点なので、一概には言えないかもしれないが。

上手くいけば5、6時間もかからないでクリアできるタイトさも潔い。『SONOKUNI』はインディーゲームらしい尖りに尖ったアートやストーリーと、現代的な手堅いアクションゲームの手触りを同時に堪能できる良作だった。

『アサシン クリード シャドウズ』レビュー いつもどおりの出来のオープンワールドながら、美麗なグラフィックや“マンガ的”なストーリーが魅力の作品に仕上がる

戦国日本を舞台にした「アサシン クリード」シリーズ最新作『アサシン クリード シャドウズ』について、レビューしていく。