『アサシン クリード シャドウズ』レビュー いつもどおりの出来のオープンワールドながら、美麗なグラフィックや“マンガ的”なストーリーが魅力の作品に仕上がる

戦国日本を舞台にした「アサシン クリード」シリーズ最新作『アサシン クリード シャドウズ』について、レビューしていく。

ついに初めてニンジャを主人公にしたアサシンクリードは、高品質なグラフィックにわかりやすいストーリーの導入と、目覚ましい進化を遂げた作品だった。反面、意味もなく広いマップや、同じことの繰り返しでしかないアクティビティの数々といったシリーズ初期から抱えている問題はまったくといっていいほど変わっていない。それらの点をひとつずつ確認していこう。

なお、本レビューを制作するにあたって、Ubisoftより製品を提供され、プレイしている。加えて、筆者はシリーズ作については一部の外伝作品を除いてほぼ全作品をプレイ済みということもあり、シリーズの他タイトルに比べてどういう立ち位置にあったかという視点が多くなることも予め伝えておきたい。

また、今作の歴史描写の正確性やクリエイターらの発言の是非については取り上げず、あくまで一本のビデオゲームとして面白いかどうかという視点でのみレビューする。

伊賀忍者「奈緒江」と黒き肌の侍「弥助」の戦い……分かたれたステルスとバトル

本作は2007年にUbisoftが発売した『アサシン クリード』から続く3Dステルスアクションゲームのシリーズだ。民衆の自由と独立を重んじるアサシン教団と、一部の特権階級による統治こそが肝要だと信じるテンプル騎士団との長きに渡る対立を描いた作品で、歴史の転換点を舞台に、その時々のアサシン(ときにテンプル騎士団)を操って暗殺ミッションを楽しむゲームである。

まずは何といっても本シリーズの最大のフィーチャーである「ステルス」と「バトル」について見ていこう。

奈緒江はこれまでの「アサシン クリード」シリーズのアサシンを代表するような動きで、軽快なパルクールや昇り降りが可能な伊賀忍者だ。背後や上空からアサシンブレードを叩き込み、敵を即死させたり、大ダメージを与えたりすることができる。煙玉や忍鈴で攪乱したり、鎖鎌やクナイで遠くの敵を暗殺したりすることも可能で、忍者らしいフィーチャーが満載だ。

しかし、戦闘においてはやや頼りなく、威力の高い技や、相手の攻撃を無視して突っ込んだりする技がないため、慎重に戦う必要がある。雑兵相手には戦闘中に暗殺を仕掛ける技なども駆使できるので何とかなることも多いが、体力の高い大型の敵などはいくら戦っても崩しきれないことも多々ある。

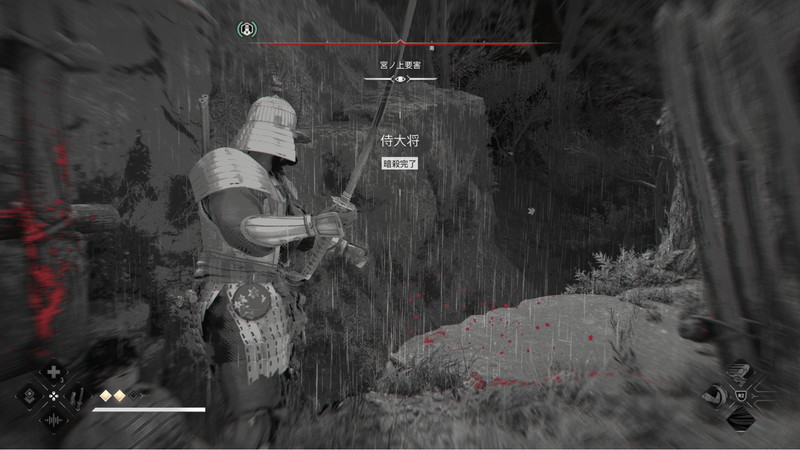

比べて弥助は、ステルスに使える技をほとんど持っていない代わりに、薙刀や金棒などを振り回してダイナミックに戦うことができる。相手の攻撃を無視して攻撃するいわゆるアーマー技なども豊富で、力で力を打ち砕くプリミティブな快楽を得ることができる。

もともと、本シリーズは世にあるステルスゲームの多くと同じで、ステルスによって敵の数を減らしていき、見つかってしまったら大暴れするか、もしくは仕切り直すために逃げ出すかというのを選択できる。だが、弥助で遊ぶ場合はほとんどの場合は表門から入っていくことになるうえ、ひとりを暗殺してもすぐに他の敵兵に気づかれてしまうので、最初からラウドプレイで正々堂々バトルアクションするために作られているのが新鮮だ。

バトルに関しても、昨今流行りのソウルライクや「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズなどに代表されるパリィと回避を主体としたゲーム性になっており、特に大きな問題点はない。

だが『アサシン クリード オリジンズ』で登場し、以降のシリーズ作のメインになりつつあるRPG/ハック&スラッシュの要素は、今作も余計なもので、アクションの気持ちよさを邪魔していた。どんなに強くなっても敵兵もそのまま強くなるので、いつまでも硬い敵をペチペチ殴っている感じがするうえ、拾った武器にアクセスしてシナジーを考える余地もほとんどない(鍛冶屋で「彫刻」を施すだけであり、それも単にパッシブスキルをひとつかけられるだけだ)。

毒が付与できる武器に状態異常時のバフを載せるくらいしか、オリジナルのシナジーを組む楽しさがないのが現状である。これならハック&スラッシュにする必要はなかったのではないか、と考えてしまった。

和風ステルスアクションという意味では『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』や『ゴースト・オブ・ツシマ』といった優秀な先行作品がすでに存在しており、それらに匹敵するほどの厚みや驚きはなかったのが残念だった。

鮮やかなグラフィックと、アクティビティの単調な“いつもどおり”のオープンワールド

次に、オープンワールド部分について見ていこう。

本作はシリーズ初の次世代機専用タイトルということもあり、グラフィックはとんでもなく豪華で、アートも素晴らしかった。

五重塔に登って田園風景を眺めたり、異国船の並ぶ海岸線をぼうっと見つめたり、どこを切り取っても絵になる。とても広大なフィールドのわりに、テクスチャが変な箇所はほとんど見当たらず、道草の一本一本に至るまで丁寧に描写されていてアセット感は薄い。

四季の表現も良かった。夏は道行く百姓が着物を脱いでいたり、冬は池が凍っていたりと、日本の豊かな自然を堪能することができる作品である。

と、グラフィックはもう誰がどう見ても素晴らしいものと分かるが、肝心のマップのなかに置かれているアクティビティに関しては、本シリーズ恒例……いや、Ubisoftのオープンワールドゲーム恒例の「飽きる」の一言に尽きる。

大きめのミッションにおいてほぼ必ず行くことになるうえに、マップ中のあらゆるところに点在する城。本作の遊びの中心は、ここに潜入して物を盗んだり、待ち構える敵の大将を倒したりすることだ。これが、本当に、多すぎる……!

城はどれもこれも似たような見た目をしており、仕掛けも敵もバリエーションが少なすぎる。これは『アサシン クリード オデッセイ』のあたりから顕著になってきたが、マップが広すぎるために、残った敵を探しに行く過程でどこかにいた敵に見つかって戦闘になるという間抜けな展開が発生するのだ。

特に今回は鷹による上空からの監視が削除されたために、イーグルビジョン以外での索敵が存在しないこともあって、とにかく敵が見当たらない。なので、城攻めはただでさえ面倒臭くなっていく一方なのに、弥助で暴れ回るのがベタだということになってしまうのだ。

その他、流鏑馬や九字切りというミニゲームも、もう少し駆け引きや工夫がいる遊びにしてくれないとやる気が起きない(せめて『アサシン クリード ヴァルハラ』のオーログや石積みや口論詩くらいのものを用意してほしかった)。強いて言うならば、古墳探索は『アサシン クリードIII』の地下道探索を思い起こさせてくれて良かったが、暗闇をグルグル回り続けるパズルは酔いやすく、多くのプレイヤーを喜ばせるのかは怪しいのではないかとも思ってしまった。

民を苦しめる悪党に天誅じゃ! 誰もが楽しめるわかりやすいストーリー

本作がシリーズでもっとも進化した点は、間違いなくストーリーだろう。

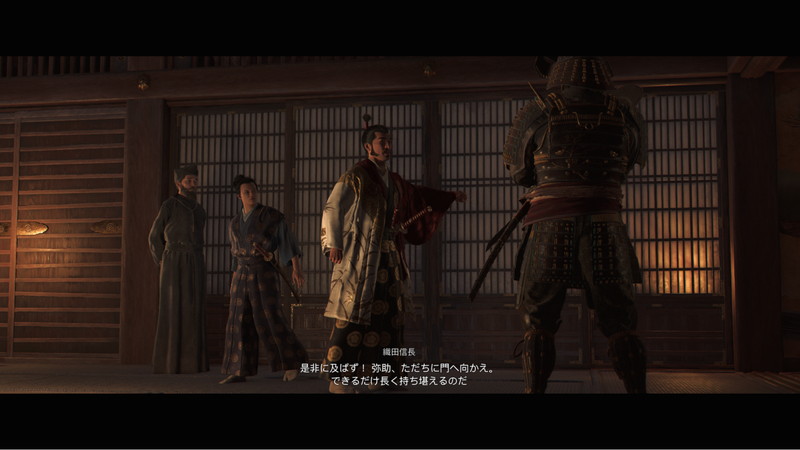

ストーリーは、ディオゴ(のちに弥助を名乗る黒人奴隷、以降弥助と表記)がイタリア人宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノらに連れられて、堺にいる織田信長に謁見するところから始まる。自分たちに殺意が向けられたことにいち早く察した弥助に、武士(もののふ)の才があることを見抜いた信長は、彼を召し仕えることに決めた。

一方で、幼いころから伊賀忍者として育てられてきた藤林奈緒江は、父親が伊賀に攻めてきた織田信雄らと戦っているあいだに、とある箱を持ってくるように言いつけられる。しかしながら箱は敵に奪われ、挙句目の前で父親を殺されてしまった。父親を殺した仮面の集団を殺すことを誓い、わずかな手掛かりを頼りに摂津を渡り歩くのだった。

といった具合で、非常にわかりやすい導入から始まる。大事なのは演出で、弥助の強さを信長だけが認めるプロットや、仮面の集団が奈緒江の父を無残に殺すシーンなど、強者や悪者が誰なのかがすんなりと頭に入ってくるつくりなのが素晴らしい。

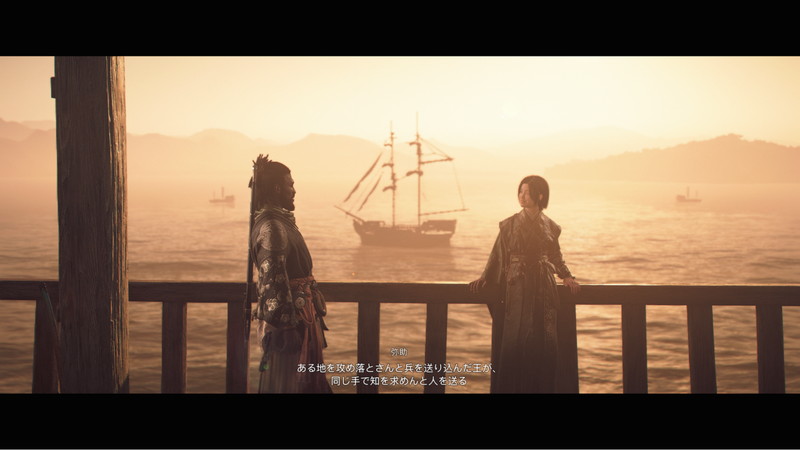

筆者はプレイ前にこの時代を最低限予習しておいたというのもあるかもしれないが、これだけマンガ的な丁々発止のやりとりが描けていれば、戦国ものを初めて観る人でも充分楽しめることだろう(特に、奈緒江と弥助が初めて合流するシーンは必見である)。

これまでのシリーズは、時代背景が複雑だったり、偉人のエピソードが(フィクションとして描く分には)弱かったり、そもそも盛り上げるべきところで描写が足りていなかったりと、良い意味でも悪い意味でも抑制が効きすぎていた。

しかし、今作ではかなり吹っ切れていて、実在・非実在問わず、ほぼ全キャラクターが立っているうえに、顔芸やカット割りもマンガや映画のそれである。ほとんどのクエストが勧善懲悪で進むこともあり、何がどうなっているかわからないといったことは一切なかった。

また、クエストの最中で弥助と奈緒江を切り替えて作戦行動を進めるところは、とても没入感があり、面白かったポイントである(あえて挙げるならば『グランド・セフト・オートV』のキャラクタースイッチに似ているか)。弥助で雑兵を薙ぎ倒しているあいだ、奈緒江が敵の親玉を追いかけるなど、シンプルなカットバックで見せている割には共闘しているイメージが沸きやすく、ダブル主人公を選択した甲斐があっただろう。ただし、フリーローム中のオープンワールドでは切り替えにいちいちロードが入るのは許せない。

どのクエストも膝を打つほど練り込まれたプロットはなかったが、戦国もののマンガをパラパラ読んでいるような一定の面白さはあった。

その他の気になったポイント

本作では各地で素材を回収し、それをもとに隠れ家を拡張していくことができる。建物を組み合わせたり、池を設置したりといったハウジング要素もあるので、本作のやりこみポイントのひとつだ。

仲間キャラクターと交流したり、弥助や奈緒江の本音が聴けたりして、ストーリー理解や世界観構築には役立っているが、ハウジング要素としてはそこまで奥深くはなく、あくまで建物や設置物を上からポンポン置いていく程度のものである。

また、要求素材が非常に重たいので、常に気に掛けて積極的に集めていかなければまるで進まないのもつらかった。この点はアップデートで上方修正されるのを期待したい。

そして、本作は「探索」という点を重要視しており、クエスト目標が位置を示すマーカーではなく三行くらいのテキストで示されているのだが、はっきり言ってこの変更でゲームが奥深くなっているわけではなかった。

メインクエストで出会うNPCに話を聞くことで「誰がどこにいる」という情報をもらい、そこに行くことになるわけだが、その場所を知っているかどうかでしかなく、何の謎解きにもなっていないのだ。

しかも、テキストで示されているエリアに「密偵」(一定の時間経過後にファストトラベルをすることで四季が回り、その際に回復する)を送り込むことで、これまでどおりクエストマーカーが表示されるようになるのだ。単にテキストを読む手間が増え、操作回数も増え、時間経過を待たなければいけなくなっただけではないか。

といった具合で、シリーズが持っていた多くの欠点や、本作で追加した要素があまり機能していない点など、相変わらず手放しでは褒められない作品ではあった。

しかしながら、目を奪われるほど美しいマップに、わかりやすく惹き込まれるストーリー、及第点の戦闘システムなど、シリーズの殻を破りつつある要素がたくさん詰まっていたのも間違いない。マストバイの一本とまでは呼べないが、戦国フィクションや、ニンジャによるステルスアクションが好きな人は、ぜひとも買ってみてほしい。

挫折した女戦士が迷い込んだのは、森のティーショップ “自分を見つめ直す”スローライフゲーム『Wanderstop』レビュー

『The Stanley Parable』などで知られるDavey Wredenが手掛けた最新作、『Wanderstop』をレビ…