ゲームクリエイターの創作ファイル:第6回

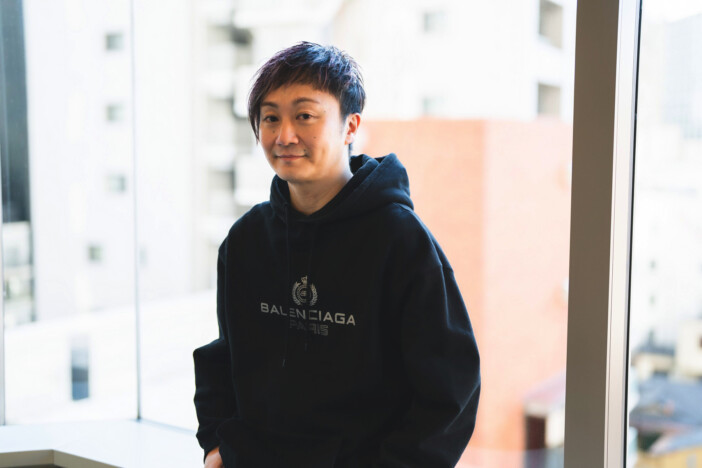

舞台脚本とゲーム制作に共通する「完成させること」の大事さ 『ネタバレが激しすぎるRPG』作者・みぬひのめの創作ポリシー

徐々に「ストーリーを作ろう」という気持ちが高まっていった

――そんな『RPGツクール3』以降のシリーズに触れてからだいぶ時間が経ち、現在の『ネタバレが激しすぎるRPG』を始めとする「すぎるRPG」シリーズを作られるようになりましたが、ゲーム制作を始めるに至るきっかけはなんだったのでしょうか。

みぬひのめ:2020年に新型コロナウィルス蔓延の影響で舞台ができなくなり、自由に使える時間が一気に増えたことですね。当時はYouTubeを見漁っていたのですが、そこでぬか漬けパリピマンさんというゲーム制作者さんが作られた『フルボイスクソゲーRPG』というフリーゲームの実況をキヨさんがされているのを見て、腹を抱えて笑ったんです。

ぬか漬けパリピマンさんが作られたフリーゲームをキヨさんが実況されている動画を何本か見漁っていたなか、自分自身が昔、『RPGツクール3』でゲームを作っていたことを思い出しまして。

それで、ぬか漬けパリピマンさんが作られたゲームの見た目から、「きっとこれは『RPGツクール』だ」となり、『RPGツクールMV』を購入してゲーム制作を始めるようになりました。

――それで最初に作られたのが、「ふりーむ!」の作品一覧ページによりますと『バトルサガ』というゲームだったのですね。

みぬひのめ:はい。私はRPGのバトルが好きでしたので、探索要素がほとんどない、バトルだけを遊ぶゲームとして『バトルサガ』を作りました。ただ、それはあまり遊ばれなかったんですね。

――その後に『速すぎるRPG』を出されて、以降は「すぎるRPG」シリーズが中心になっていきました。そのようなゲームを作る方向へとシフトしていった背景は何だったのでしょうか。

みぬひのめ:それはやはり、キヨさんが実況されていたぬか漬けパリピマンさんが作られていたフリーゲームの影響がありますね。先の『バトルサガ』を作って公開したものの、あまり遊ばれることがなかったことも影響しています。

『バトルサガ』のあと、ゲームの機能を拡張させる『RPGツクール』向けのプラグインを漁っていたなか、魔法などのアニメーションをすごい速さに変えられるプラグインを見つけたんです。それを見て、「速すぎるゲームを作ろう。きっと面白い」となって、『速すぎるRPG』のアイディアとなりました。

――『速すぎるRPG』はRPGというよりはアクションゲームでしたね。しかも、本編よりクリア後に解禁されるミニゲームの方が難しくて長いという(笑)。

みぬひのめ:そうでしたね(笑)。『速すぎるRPG』はすごくたくさんの方々に遊んでいただきまして、そのときに「自分はこっちの路線なんだ!」と思い、次に『無駄をそぎ落としすぎたRPG』という、15分ぐらいで終わり、キャラクターたちも5文字までしか喋れないというくだらないゲームを作りました。その後に『弱すぎるRPG』というのを作っています。

――最初の「すぎるRPG」シリーズは三部作と謳っていて、そこから次の『ネタバレが激しすぎるRPG』が含まれる新三部作が展開されました。あの流れはどのような経緯から生まれたのでしょうか?

みぬひのめ:最初の三部作の最後として『弱すぎるRPG』を作ったとき、自分のなかで「ストーリーを作ろう」という気持ちが出てきたんです。それで「一見するとくだらないRPGだけど、後半にちょっといい感じの展開にしていく」というのを『弱すぎるRPG』でやってみたんですね。

『弱すぎるRPG』は、最初の『速すぎるRPG』ほどのヒットにはならなかったのですが、反響の良かった部分が結構ありまして。くだらないアイディアを活かしつつ、ストーリーで見せる方向にシフトできないかなと思うようになりました。どちらかと言うと、自分の頭が自然とそちらの方向へと寄っていったのかな、と思っています。

最初の三部作のとき、1作目と2作目は15分程度の内容だったんですが、3作目の『弱すぎるRPG』は1時間40分ぐらいかかるゲームと少し長めでした。その流れで、1作目と2作目で小さな作品を作って、3作目は少し大きな作品を作るというルーティーンにしようと思ったんです。

――そして、次の新三部作を締める作品として出来上がったのが『ネタバレが激しすぎるRPG』だった、と。

みぬひのめ:はい。一番プレイ時間の長いものを3作目に持ってきたという形です。

――最初、『ネタバレが激しすぎるRPG』を目にしたときに「これはツッコミどころ満載のドッと笑わせるストーリーが特徴のRPGなのかな」と思ったんです。みぬひのめさんご自身も「くだらなくて笑えるゲーム」を目指していると掲げられていましたので。ただ、今回の続編もそうなのですが、プレイしてみると意外に後半がシリアスな内容になっていることに驚かされました。ああいったシリアスなシナリオというのは、もともと舞台の方で得意とされていたり、書きなれていたりするのでしょうか。

みぬひのめ:舞台だと基本的にシリアスで暗い作品を書いているんです。多分、自分としてはそちらの方が好きだからなのか、ゲームのシナリオでも自然に寄ってしまっているのだと思います(笑)。

あと、入口はキャッチーな方がいいだろうと思っているんです。『速すぎるRPG』からの傾向なのですが、「真面目な作品です」とドンッと出すと少し腰が重くなってしまうと言いますか、気軽に遊ぼうという気持ちが起きにくいのではないかなと。ただ、『ネタバレが激しすぎるRPG』と言われたら、「……ん?」「ネタバレが激しい? きっと気軽に遊べるゲームだな」ってなる気がするんです。

――たしかに、つい気になって遊びたくなってしまうものがあります。

みぬひのめ:ですので、ゲームを作るうえでは「キャッチーで面白そう」というのを方針に掲げて考えています。ギャグ的なことをやるのは結構好きなので、なるべくくだらなくしようとは思っています。

――でも、どちらかというと作風的にはシリアス方面であると(笑)。

みぬひのめ:そうですね、元はそっちの人間なんです(笑)。

ゲーム作りと舞台の脚本作りに共通する「最後まで完成させる」ことへのこだわり

――「ふりーむ!」の作品一覧ページを見ると、本当に短期間でたくさんのゲームを出されていて、しかも今回の続編も規模的には12~15時間のボリュームでありながら、完成に1年かかっていません。作品を完成させるにあたっての心構えはあるのでしょうか。

みぬひのめ:私の場合は仕事柄、日中にゲーム作り、夜は本業という形で時間が取りやすいということもあります。ただ、ゲーム作りにせよ、舞台脚本作りにせよ、「つまらなくてもいいから最後まで完成させる」と割り切ってやっていますね。

やっているときは心が折れそうになることもありますが、完成させてしまえば、あとで「ここがよくないから直そう」と気付くことができる。とにかくつまらなくてもいいから、雑でもいいから最後まで1回作り上げて、あとは直しの作業をする。信念というほどではありませんが、そういう考え方でやっています。おそらく、ほかの方々と比べると「あ、これつまらないからやめよう」という理由で作業が止まることが少ないんじゃないのかなとは思います。

――それはもともと、舞台脚本の執筆を経験していく過程で身についていったのでしょうか。

みぬひのめ:そうですね。特に誰かに言われたわけではなく、自分の中で見つけた感じでした。昔は「やっぱりもう書けない」「嫌だ」ってなっていたんです。けど、あるときから「つまらなくてもいいから最後まで書こう」と切り替えましたね。

毎回、書いている途中で「いや、これ面白いか……?」って不安になるんですよ。書き始めたときとか、書き終わる直前はゴールが見えていることもあってモチベーションが高いんですけど、4~5割ぐらい書いたときは特に不安になりやすくて。毎回「書くの止めようかな?」「全然違う話にしようかな?」と思うんです。ただ、それって時間の無駄なんですよね。だから、考え方を切り替えて「もうつまらなくてもいい! つまらなくてもいいから最後まで書く!」と毎回、心がけるようにしています。

――たしかに「完成させないと何も意見が来なくて成長に繋がらない。だからやっておけ」ということは、なにかを作る仕事であればよく言われることだと思います。

みぬひのめ:経験を積むにつれて、「あとで直せば、割となんとかなる」と分かったことが結構大きいですね。つまらない台本であっても、1~2割ほど直すと面白くなるというのが、これまでの自分の体験としてもあるんです。

だから「つまらなくていいや」「あとで直せば大丈夫! 未来の俺を信じろ!」の気持ちでやっています。それに、書いていて「微妙だな」と思った箇所も、読み返してみると案外そうでなかったりもするんですよ。だから、最初に完成させるまでは割り切っていますね。

――ちなみに、制作途中で外部の意見を入れることはあるのでしょうか? たとえば舞台脚本を書く際に、役者さんやスタッフさんからアドバイスをもらったり……。

みぬひのめ:それはしないです。基本的に、自分ひとりでやり通して完結するようにしています。実際に稽古をしてみて「ここは変えた方がいい」というものは採用することがありますけど、初日に台本を完成させて持っていきますので、ブレることはほとんどないです。本当にセリフの言い回しが変わる、カットする、増やすぐらいのレベルですね。

これは創作している人には多いと思うのですが、制作途中で口出しされたくないんですよ。本当は誰かの意見があるといろいろなことに気付けるのだと理解はしているのですが、これはもう自分の気持ちを萎えさせないためでもあります。「いいんだよ! 俺が最後まで作るんだよ! 最後まで作ってからいろいろ言って!」みたいな感じです(笑)。

――「自分の作品として作り上げる」という作家としての信念を感じます。

みぬひのめ:「誰の意見にも邪魔されずに作った」という感覚を自分自身が欲しているのだろうなと思います。何かを作るときに「自分で作りきった」と感じられることは結構大事だと思っているんです。途中で口出しされると、そう思いにくいところがありますので。高校時代のときからひとりで作り上げてきたことも理由かもしれないです。

――普段は舞台の脚本を書かれている立場から見て、ゲームの脚本にはどのような魅力があると考えられていますか?

みぬひのめ:書くのが楽な方と言われますと、やはりゲームの脚本ですね。「同じ文字数を書け」と言われたら圧倒的に楽です。基本的に舞台の脚本は制約が多いのと、リアリティが求められるんです。

たとえば1シーンにこれぐらいの長さが必要であるとか、舞台が立て込んでしまうと場面転換が難しくなるのでどうすればいいのかなど、考えることが多いんです。役者もスムーズに次の人が出てきて喋るとか、それが難しいときは1回音楽を挟んだうえで次の場面に移すということもあります。

あと、ゲームではキャラクターが喋る前提でセリフを書けるのですが、当然ながら舞台ではリアルの人間が喋って芝居することを前提にしたセリフを書くことが求められてくるんです。いわゆる「2.5次元劇」ですと話が違ってくるかもしれませんが。

ゲームだと説明的なセリフを結構入れられますが、舞台ではそのようなセリフを書くとワザとらしくなるんです。そうすると、日常的で不自然さのない情報の出し方を考えることになります。ファンタジーかどうか、という側面も結構あるとは思いますね。ファンタジーの方がある程度、自由が効きやすいですし、RPGですと戦闘シーンなどの見せ場も作れますから。逆に舞台はどこを見せ場にしなくてはいけないのか、どのように盛り上がりを作っていくのかなどを考えなくてはならないので、大変ではありますね。