メタバースで人類は進化する? 本郷 峻×バーチャル美少女ねむが霊長類の社会から考える“人類の未来”

2024年現在、数百万人が暮らすオンライン仮想空間「メタバース」。ユーザーたちはメタバース内でコミュニケーションを取ったり、時には恋愛に至ったりしながら、思い思いの人生を送っている。

メタバース内でユーザーの分身となるのは、「アバター」と呼ばれる3Dモデルだ。姿形、性別、国籍すら超えたアバターたちが暮らすメタバース空間に生まれた常識は、現実のそれと異なるものであった。

本特集では、実際にメタバースに生きる“メタバース原住民”である「バーチャル美少女ねむ」が、各種先端分野の有識者との対談を通じて、メタバースとテクノロジーがもたらす人類の進化の“その先”に迫っていく。

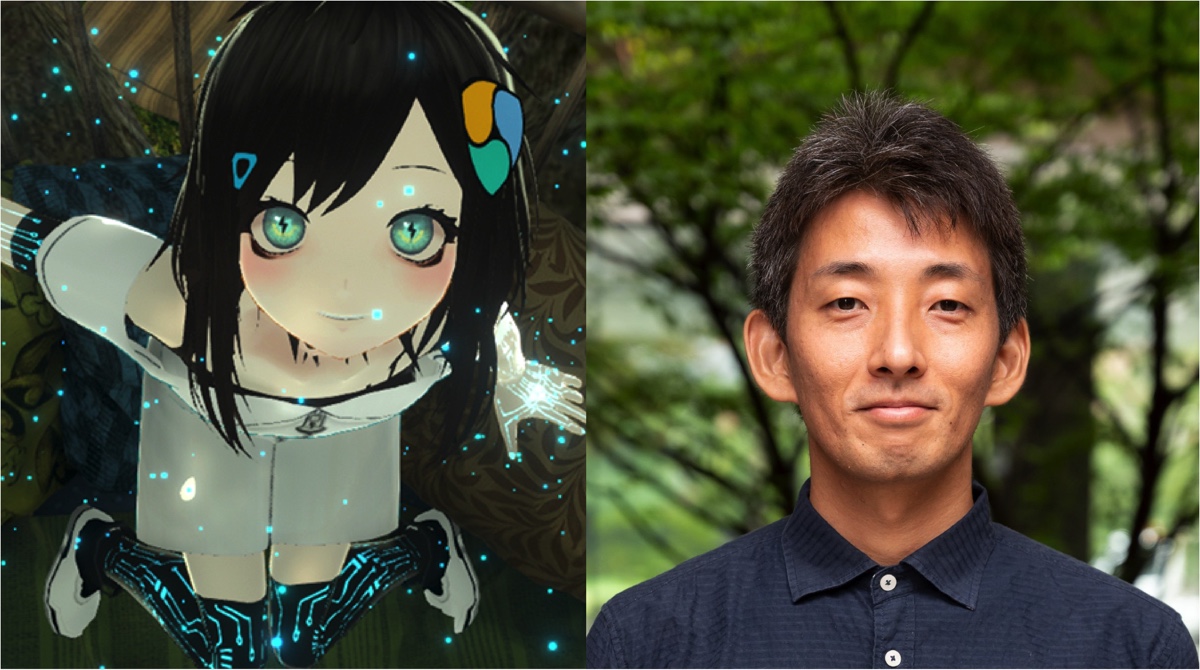

第3回のテーマは、「人類とメタバース」。ゲストには、京都大学アフリカ地域研究資料センター特定助教を務める霊長類の研究者・本郷峻氏をお招きした。人類のルーツとも呼べる霊長類の社会観察を通じて、メタバースのもたらす人類の未来を探究していく。

■バーチャル美少女ねむ

メタバース原住民にしてメタバース文化エバンジェリスト。「バーチャルでなりたい自分になる」をテーマに2017年から美少女アイドルとして活動している自称・世界最古の個人系VTuber(バーチャルYouTuber)。2020年にはNHKのテレビ番組に出演し、お茶の間に「バ美肉(バーチャル美少女受肉)」の衝撃を届けた。ボイスチェンジャーの利用を公言しているにも関わらずオリジナル曲『ココロコスプレ』で歌手デビュー。作家としても活動し、著書に小説『仮想美少女シンギュラリティ』、メタバース解説本『メタバース進化論』(技術評論社) がある。フランス日刊紙「リベラシオン」・朝日新聞・日本経済新聞などインタビュー掲載歴多数。VRの未来を届けるHTC公式の初代「VIVEアンバサダー」にも任命されている。

■本郷 峻

熱帯雨林を歩く保全科学者。専門は霊長類社会生態学、野生動物管理学。2016年に京都大学大学院理学研究科を修了、京都大学霊長類研究所研究員、国際協力機構(JICA)長期専門家などを経て、現在は京都大学アフリカ地域研究資料センター特定助教。博士(理学)。熱帯雨林に暮らす野生動物の保全のため、その動物を生活や文化の糧としている地域の狩猟者らとともに実践的研究を行っている。また、マンドリルの社会生態に関する野外調査を通じて、霊長類社会構造の進化を研究している。2023年から、国立総合地球環境学研究所の客員教員として、地域の在来知と科学を組み合わせて熱帯雨林の持続的狩猟システムを開発する国際研究プロジェクトを、カメルーン、コロンビア、マレーシア、ガボンなどでスタートさせた。

人間と自然・動物との関係を守る研究

バーチャル美少女ねむ(以下、ねむ):拙著『メタバース進化論』の中で、「メタバースでの恋愛や性行動が現実世界と異なる特徴を示す」という現象を紹介しました。この点に着目して、メタバースは単なるテクノロジーの誕生ではなく、人類の行動・社会を根本的に揺るがす「進化」とも言うべきイノベーションなのではないか、という仮説を立てています。

そこで今回、人類の起源である「霊長類学」を専門にされている本郷先生とのお話の中で、今後メタバースによって社会がどうなっていくのか探っていければと思いました。本題に入る前に、本郷先生の専門である「霊長類」についてお伺いしたいです。

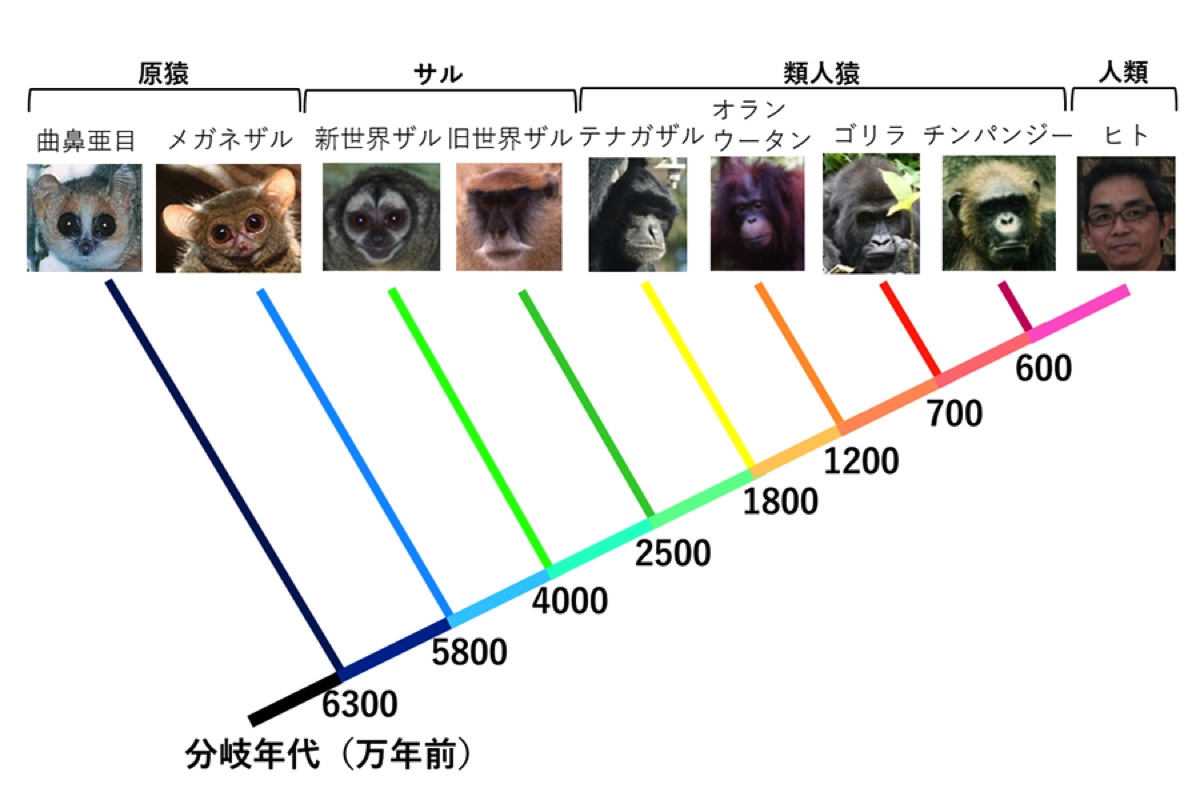

本郷峻(以下、本郷):自分は大学院時代、マンドリルを専門に研究していました。種類でいえば、「旧世界ザル」にあたる種ですね。サルの種類は系統ごとに名前が付いていて、たとえば古い時代だと「原猿」、逆に人類に近いと「類人猿」と呼ばれています。

面白いのは、類人猿はいま生きている種の数が少ないのに、社会のバリエーションが多い点なんです。たとえば、ヒトのようなペアをつくるテナガザルや、一夫多妻のハーレムを作るゴリラがいたりとか。他のサルの多くは群れを作って、オスとメスが交尾して、オスが子どもをメスに任せて群れを去る……みたいな共通する型があるんですが、類人猿は本当にバリエーション豊富な社会を作っています。

※出典:"ふつう"のサルから見るヒトの起源と進化 | 京都大学理学研究科・理学部 - https://www.sci.kyoto-u.ac.jp/ja/research/activities-bi/1909-naohuminakagawa

ねむ:そのような研究は、国内だと難しいですよね? 実際に研究するには、フィールドワークに行かれたりするのでしょうか。

本郷:実は先日、コロンビアから帰ってきたばかりです(笑)。これまではアフリカを活動拠点にしていましたが、これから南米や東南アジアのボルネオにも足を伸ばす予定です。

今後は霊長類の保全にとどまらず、人間と野生動物の共存や、現地住民の文化の保全に関する研究にも着手していきます。狩猟で育まれる文化や、自然との関係を壊さないようにしながら、野生動物・霊長類の両方を守る試みですね。

現実でもメタバースでもフィールドワークが大事

ねむ:以前、先生を『cluster(クラスター)』にご案内してメタバースの世界を体験していただきましたが、一緒に色んな場所に行きましたよね。やはり研究者魂が刺激されましたか?

本郷:実際にメタバースの世界にお邪魔してみて、現実世界に限りなく近い感覚だと感じました。ねむさんの本で知識は得ていましたが、実際に目の前の相手と触れあって会話してみると、想像以上のリアリティでしたね。Zoomで画面越しに話すよりも、よほどリアルに近い感覚だったと思います。

ねむ:それこそ、本郷先生のやられている現実のフィールドワークと比べてどうでしょうか。

本郷:そうですね。霊長類学のフィールドワークでは1頭1頭の動きを見てデータを集め、種全体の行動を推測します。言い方は悪いですが、特定の個体をストーキングするんです。

実は、人間を対象にする人類学者も同じ方法を用いるんですよ。ある人にずっと付いて行って、1分に1回何をしてるか記録するんです。「人間だからインタビューすればいいのでは?」と考えるかもしれませんが、なかなか本音で回答してもらうのって難しいじゃないですか。特に、センシティブな質問をする時は、本音を知るのは難しくなります。

ねむ:たしかに、私たちが『ソーシャルVRライフスタイル調査』の項目を検討した時も、同じことで悩みました。メタバースの住人はまだまだ母数が少ないですし、すでに全世界で数百万の人がメタバースで暮らしているといっても、日本だと数万人。どうすれば実際の生態が見えてくるのか……。

本郷:ねむさんが有名人、ということもあるんでしょうか? 有名人に付いてこられたら、行動を変えてしまいそうです。

ねむ:そこはメタバースの恩恵で、「バーチャル美少女ねむ」としてではなく、匿名の別アバターを使ってこっそり潜入することもあります。ありのままを見せてもらいやすいように(笑)。

本郷:慣れてもらうところから入るのは、現実の研究と同じなんですね。霊長類の研究でも、霊長類が人慣れするまで待つ必要があります。短くて数か月、長ければ数年かけて慣れてもらって、やっと調査が始められるんです。

慣れてもらう大切さは、人でも同じだと考えています。今回行ったコロンビアでも、現地の研究者の方に紹介してもらわないと、コミュニティにすら入れませんでした。拙い言葉でコミュニケーションを取りながら少しずつ仲良くなって、やっと森での生活を教えてもらえるといった具合です。やはり、時間をかけてコミュニケーションを取らないと、人の本音は引き出せませんね。

ねむ:仲良くなる前と後で、インタビューで見えてくるものの解像度って全然違いますよね。アバターで変身して原住民に溶け込みやすいメタバースは多少ラクかもしれません(笑)。

「生物学的」進化と「社会」進化

ねむ:ここで私の仮説である、メタバースで起こる「進化」についてお話させて頂きたいのですが、まずは「進化」という言葉の定義について確認しておきたいと思います。生物学的な進化について、改めて伺えますか?

本郷:生物学的な進化とは、遺伝によって行動が変わることをいいます。たとえば、ある生き物のオスが、より多くのメスからモテるようなダンスなどをし始めて、その華麗なダンスは、実はそのオスの遺伝子によって生み出されているとしましょう。この上手なダンスのオスはたくさんのメスと交尾ができて子孫を多く残せます。そして、彼の子供たちはダンスの遺伝子を受け継いでいるので、みんなダンス上手で、結果として種の中でディスプレイがうまい個体が少し増えますよね。これが何十世代も続けば、みんなが平均的にダンス上手になります。

こうして世代を超えて、ある行動を誘発する遺伝子が増えていく。これが生物学における進化の仕組みです。

ねむ:最終的に、遺伝子が新たな文化を作るということでしょうか?

本郷:そういう面もあります。でもそれとは別に、生きている間に経験する流行りや物事を上手く進めるコツなどは、自分の遺伝子と関係ないですよね? こういう流行りや物事のコツなども文化と関係しますが、この場合は、何かがうまくできるようになったとしても、その知識は遺伝子経由では子孫には引き継がれません。教えてもらわなければ、親と同じ戦略を取れません。

遺伝子と関係ない行動は、内容に関わらず、遺伝的に受け継がれる余地がありません。つまり、メタバースで人間の行動や社会がいくら大きく変わっても、遺伝子に変化が起きない以上は、生物学的な進化とは呼ばない、ということになります。

ねむ:なるほど。もちろん生物学的な意味では、メタバースで人が「進化」するとは言えませんね。遺伝子が変化する訳ではないですから。実際、その観点からご指摘をいただいたこともありました。「進化」という言葉を使うには不適切ではないかと。

ただ、現実とメタバース空間で人の行動が大きく変化するのは事実です。であれば、逆説的に、技術によって、進化のような変化が起こったと言えるのではないかとも思います。

そういった考えを、私の本では「進化とも呼ぶべき革新」と表現をしていました。怒られないように(笑)。

本郷:ねむさんのおっしゃる通り、遺伝的な要因以外でも集団行動の変化は起こります。たとえば、人類が狩猟と採集だけで生きていたところから農耕が始まったり、科学技術やインターネットの普及したりしたことによって、社会の形は大きく変わりましたよね。

そのような、遺伝子によらない変化が「社会進化」として語られることもあります。実際、行動や社会は我々の体の形態や生理的現象よりもずっと変化しやすくて、遺伝子が変わらなくても行動が大きく変わっていきます。

社会進化を「進化」に含める方もいれば、進化ではないと言う方もいる。メタバースにおける行動の変化を「進化」と呼べるかは、現代の学問では判断できないでしょう。ただ、個人的にはねむさんの仮説を「進化」としても、違和感はないと思いますよ。

ねむ:ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。ここからはその「社会進化」について具体的に迫っていきたいと思います。