メタバースは人間をいかに創り変える? 稲見昌彦×バーチャル美少女ねむが考える「身体」と“アフターメタバース”の行方

2023年。すでに全世界で数百万人もの人々がオンラインの3次元仮想世界「メタバース」に没入し、そこで人生を過ごしている。かつてSF作品で“フィクション”として描かれた仮想空間での生活が今まさに新たな“リアル”になる。その瀬戸際に私たち人類は立っているといえるだろう。

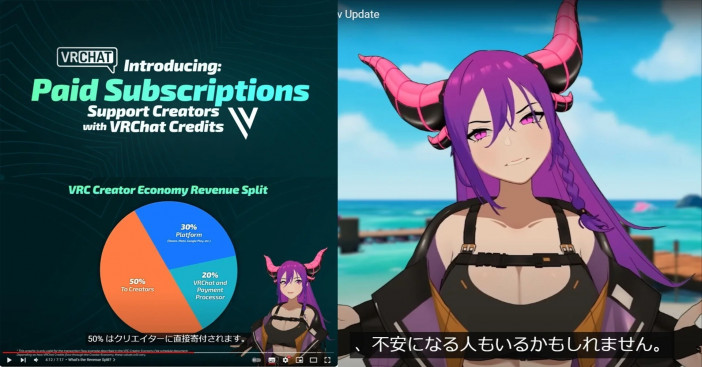

しかし、一方でメタバースはあまりにも発展途上で、それが私たちに何をもたらすのか、まだまだ未知数なのが実情だ。さらに現在、AI・Web3・クリエイターエコノミーなど、新たなテクノロジーの潮流が続々と生まれつつある。

本特集では、実際にメタバースに生きる“メタバース原住民”である「バーチャル美少女ねむ」が、各種先端分野の有識者との対談を通じて、メタバースとテクノロジーがもたらす人類の進化の“その先”に迫っていく。

第2回のテーマは「身体×メタバース」。ゲストには、VR技術などを活用して先進的な「身体情報学」の研究を展開してきた東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授をお招きした。メタバースにおいて私たち人間の身体感覚やコミュニケーション、価値観はどのように変容するのか。それがメタバースにフィードバックされることで、何が起きるのか。「身体性」を切り口に、アフターメタバースの行方を考える。

■バーチャル美少女ねむ

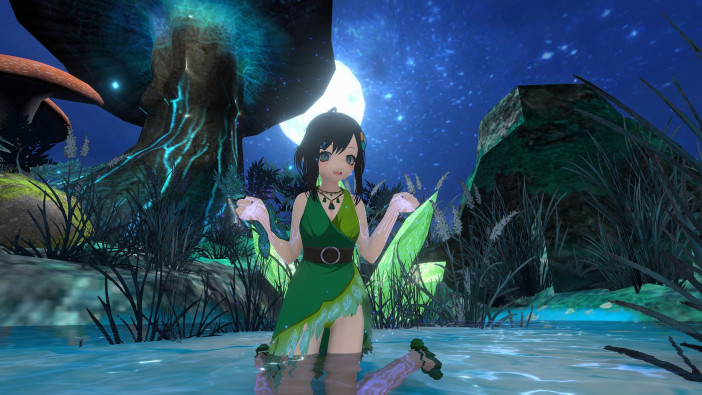

メタバース原住民にしてメタバース文化エバンジェリスト。「バーチャルでなりたい自分になる」をテーマに2017年から美少女アイドルとして活動している自称・世界最古の個人系VTuber(バーチャルYouTuber)。2020年にはNHKのテレビ番組に出演し、お茶の間に「バ美肉(バーチャル美少女受肉)」の衝撃を届けた。ボイスチェンジャーの利用を公言しているにも関わらずオリジナル曲『ココロコスプレ』で歌手デビュー。作家としても活動し、著書に小説『仮想美少女シンギュラリティ』、メタバース解説本『メタバース進化論』(技術評論社) がある。フランス日刊紙「リベラシオン」・朝日新聞・日本経済新聞などインタビュー掲載歴多数。VRの未来を届けるHTC公式の初代「VIVEアンバサダー」にも任命されている。

■稲見昌彦

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了 博士(工学)。電気通信大学、慶應義塾大学等を経て2016年より現職。自在化技術、人間拡張工学、エンタテインメント工学に興味を持つ。米TIME誌Coolest Invention of the Year、文部科学大臣表彰若手科学者賞などを受賞。超人スポーツ協会共同代表、情報処理学会理事、日本バーチャルリアリティ学会理事、日本学術会議連携会員等を兼務。2023年には世界初のメタバースシンクタンク「 Metaverse Japan Lab 」ラボ長にも就任。著書に『スーパーヒューマン誕生!人間はSFを超える』(NHK出版新書)、『自在化身体論』(NTS)ほか。

メタバース原住民は、デジタルサイボーグか?

バーチャル美少女ねむ(以下、ねむ):メタバースの定義は識者によってさまざまですが、私自身はその必須要件のひとつに「VRによる没入性」を挙げています。メタバースをひとつの世界だと感じるには、アバターを自分の生身の身体のように捉える感覚が重要だと考えるからです。

一方で稲見先生は、VR空間における身体性にも注目しながら「自在化身体プロジェクト」という研究に取り組まれています。今日は「身体性」を切り口に、稲見先生とメタバースについて考えを深めていければと思うのですが、まずは読者のみなさんと目線を揃えるために、「自在化身体プロジェクト」について簡単にご説明をお願いできますか?

稲見昌彦(以下、稲見):わかりました。まず大前提としてあるのは、私たちは自分自身の身体を自在に扱えるわけではない、という認識です。だからこそアスリートは血の滲むような練習に励むわけですが、私たちはテクノロジーの力でそれを実現しようと考えました。自在化身体プロジェクトでは、VRやロボット技術を用いて人間の能力を拡張する「自在化技術」の開発と、自在化した身体による認知の変容の解析を目指しています。

ねむ:つまりVR空間のなかでアバターを自由に操ることができるメタバースも、自在化技術のひとつだと言えるわけですね。稲見先生は自在化技術によって人間以上の能力を獲得した存在を「デジタルサイボーグ」と名付けていますが、実際にメタバースを活用すれば現実世界でのさまざまな身体的制約を乗り越えることができます。そういう意味では私のようにメタバースにどっぷりと浸かった「メタバース原住民」は、すでにデジタルサイボーグ化しつつある、とは言えませんか?

稲見:ねむさんのようにアバターを自由自在に操っている人は、もうかなりのところまでデジタルサイボーグ化していると思います。あとはその力をいかに使いこなすかですね。そう遠くない未来に、デジタルサイボーグはゴースト※のレベルでVR空間=環境そのものと融合し、それを自由に操れるようになると考えています。

※士郎正宗の漫画『攻殻機動隊』及びその映像化作品でも用いられる用語で、人間にのみ存在するとされる、人間と機械を隔てるもの。人間の自我や、意識、霊魂などを指して用いる。

メタバースにおいては、世界そのものが私たちの身体となる

ねむ:ゴーストのレベルでの環境との融合というと、具体的にはどんなイメージでしょうか?

稲見:たとえば、ねむさんの感情がそのままメタバース空間内の天候に反映されて、悲しいときには雨が降る、とか。それはちょっとベタな演出かもしれませんが(笑)。

あるいは、現時点でもメタバースでは現実空間よりもはるかに自由にオブジェクトをつくることができますが、そこにはまだ「制作」というプロセスがあります。それがもっとインタラクティブに「ここにこんなモノがあったらいいな」と想像するだけで、思い通りのオブジェクトを出現させられるようになる、といったことも考えられます。脳内で想起したイメージや情報を解読するブレイン・デコーディングの技術も進歩してきているので、いずれ実装されてもおかしくない機能です。

ねむ:「想像」と「創造」がインタラクティブにつながるわけですね。

稲見:まさに。そして環境との融合が進めば、私たちはVR空間そのものを「拡張された身体」と感じるようになるはずです。

ねむ:先生は著書『自在化身体論』の中で、哲学者のダニエル・デネットの「“私”とは、自分が直接制御できるすべてのものである」という言葉を引きつつ、人の身体感覚は生身の肉体を超えて、自分が操作できる領域全体に拡がっていく、と説明されていました。

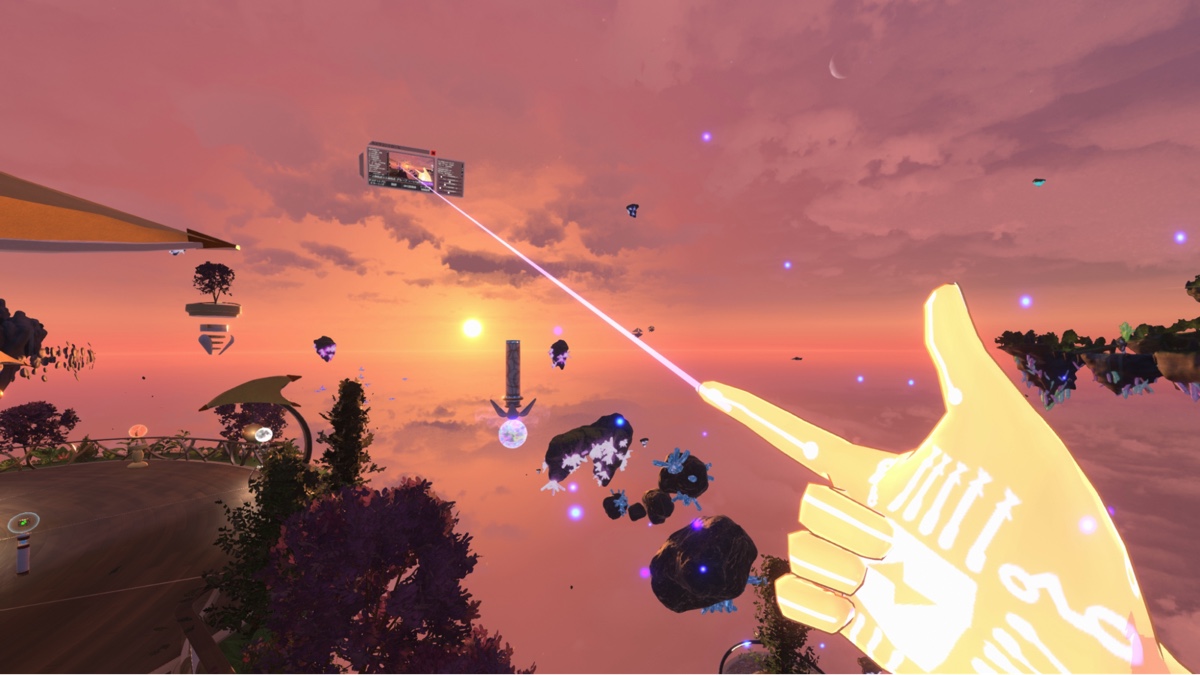

その箇所を読んで最初に思い浮かんだのが、いくつかのメタバースで実装されている「ビームUI」です。遠方のオブジェクトを指先から出たビームで指定して操作する機能で、これを使えばワールド内に存在するものは何でも、それが「太陽」であっても自在に動かしたりできます。言ってみれば、視界に存在するものは何であれ、掴んで動かすことができるわけです。慣れるとすごく便利だし、ちょっとした全能感を得られるというか、たしかに「世界とインタラクティブにつながっている」という手応えを感じられる機能です。

稲見:どうやら私たちは、身体感覚の拡張そのものに快感を覚えるようですね。かつてマジックハンドというおもちゃが流行りましたが、あれもやはり「遠くまで手が届く」「遠くのものが動かせる」というところに根源的な楽しさがあるわけです。そのあたりも、私たちが身体と環境との融合を志向する理由のひとつかもしれません。