『未来のミライ』をデジタルアートの視点で読み解く スタッフが語る、CG制作の苦労とオリジナリティ

映画『未来のミライ』とドコモ未来ミュージアムのコラボレーションイベントとして、子ども向けのデジタルアートワークショップ「映画『未来のミライ』プロデューサーに聞く!デジタルがひらくこどもアートの世界」が、8月4日にデジタルハリウッド大学で開催された。

この日、登壇予定だった細田守監督は、残念ながら体調不良のために欠席。『未来のミライ』プロデューサーの斎藤優一郎氏、CGディレクターの堀部亮氏、デジタルハリウッド大学名誉教授の南雲治嘉氏の3名が登壇し、まずはパネルディスカッションが行われた。

今回の『未来のミライ』をはじめ、細田守監督作品の大きな特徴として、「手書きとCG」双方が取り入れられているという点が挙げられる。もともと、細田監督は画家志望、大学でも油絵を専攻していたということで、斎藤氏は「絵描きになりたかった人がアニメーションを作っていく時には、絵筆で描くことで線に宿るエネルギーを使いつつも、ツールをデジタルにも変えてイマジネーションを広げていく」と考察。カンヌ国際映画祭においても、そうした手書きとデジタルの融合が評価されたことを振り返った。

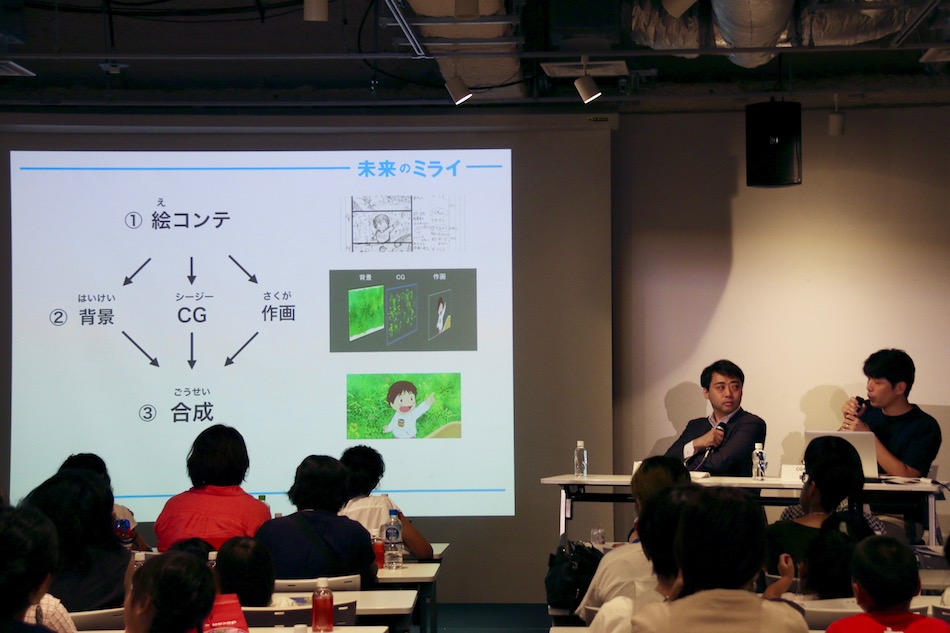

また、アニメーションが絵コンテからどのようにして作られていくのかも、順を追って丁寧に解説された。そうした制作過程において特に注目したいのは、CGによる“風”の表現だ。通常、アニメーションの背景として草花が描かれる場合、一枚の静止画である場合がほとんどだ。しかし、細田監督は『おおかみこどもの雨と雪』を作る際に、「映画の中で風を吹かせたい」と提案したという。これは、アニメーターからすればかなり無茶な要望だったそうで、斎藤氏も堀部氏も、「最初はどうしようかと思いました」「一休さんのとんちかと思った」と、口々に当時の苦悩を語った。

さらに、『バケモノの子』でも、そうした細田監督ならではの“無茶ぶり”があったという。今度は「渋谷のスクランブル交差点を描きたい」と言う監督だったものの、一度青信号になった時にスクランブル交差点を往来する人の数は、なんと2,000人以上にもなる。そのシーンはCGで描かれたが、それでも細部にリアリティを持たせるため、渋谷に集まる若者のファッションから当時流行っていた携帯の機種に至るまで、事細かに調べた上で人物を描き、映像を完成させたという。これは本当に骨の折れる作業だったそうだが、「あの経験があったからこそ、本作でもたくさんの人が行き交う未来の東京駅を表現できた」と堀部氏は話す。