『8番出口』川村元気監督による映画化のアプローチを紐解く その裏にある“概念”とは

個人ゲーム制作者KOTAKE CREATEによる、インディゲーム『8番出口』。地下鉄駅の地上への通路の一部分が無限に繰り返す限定空間のなかで、通路に何か“異変”があれば引き返す、なければ進むといった操作をすることで出口に向かうことのできる、いわば“ループ型間違い探し”ゲームだ。この趣向は世界中でヒットを果たし、「8番ライクゲーム」なる類似作品が世界中で作られる現象も起きた。

そんなゲームタイトルを、同名の『8番出口』として実写映画化したのが、敏腕プロデューサーとして知られる川村元気監督。果たして、この映画化困難といえる題材を、どのように仕上げたのか。ここでは、本作『8番出口』の出来や、映画化へのアプローチ、その裏にある概念などを、深いところまで解説していきたい。

※本記事では、映画『8番出口』のストーリーを一部明かしています

ゲームの文脈において、こういったループする「無限回廊」という概念は、珍しいものではない。同じマップが繰り返されるというのは、パソコンゲームやATARIなどのゲーム初期のタイトルから表現されてきたものだ。間違った選択をすると無限ループに囚われてしまう趣向は、例えば『ドラゴンクエスト2』の洞窟にもある。小島秀夫監督の『P.T.』という体験版のタイトルは、手間をかけてリアルに構築された限定空間をぐるぐる回るという点で、ゲーム『8番出口』の発想に大きく影響を及ぼしているはずだし、パズルゲーム『マニフォールド・ガーデン』は、幾何学的な空間の繰り返しそのものを追求した、アーティスティックな作品だった。

『8番出口』は、ボリューム自体は少ないものの、そういった枠組みに“間違い探し”要素を加え、同時にゲームのステージから自然に発生する、不安感をあおる“無人空間”「リミナルスペース」風の緊張感も備えることによって、インパクトの強いゲーム作品となっている。プレイヤーが自身の“注意深さ”を武器にできることで、繰り返しの空間全体に意識が払われ、ミニマリスティックな表現が輝いたのである。ちなみに、通称“おじさん”といわれるキャラクターが通路内を移動しているので、厳密には無人ではないのだが、プレイヤーは彼をやがて“歩くオブジェ”のようなものとして扱うようになるはずだ。

映画版である本作は、通路の壁に「エッシャー展」のポスターを用意することで、こういった“繰り返しの美学”に原点を求めている。美術において、マウリッツ・エッシャーは、このような“循環性”に耽溺し、そこから得られる不思議な感覚や不安などが、いまも多くの人々の心をとらえている。また、作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編小説『バベルの図書館』など、文学ジャンルでも無限に続く概念は登場していた。

テレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』にも、こういった感覚が踏襲されているのは面白い。アニメーション映画では、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)における、夜の高校校舎が、そのままエッシャー風の“だまし絵”や、無限回廊が出現するなど、この種の試みが、いかに以前からクリエイターの感性を刺激し、普遍的な価値を作り出してきたのかを確認できるのである。

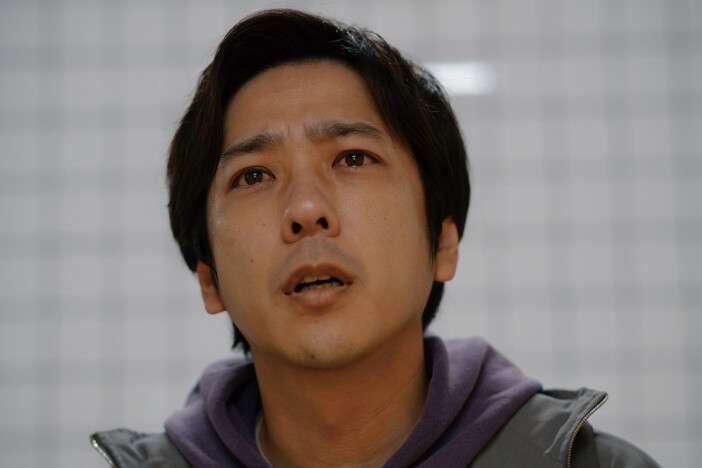

映画版である本作の主人公は、二宮和也が演じる「迷う男」。地下鉄の通路を辿って派遣の仕事へと向かう途中、原因不明、正体不明の、いわば“無限回廊”に捕まってしまう。どこまで歩いても同じ地下鉄の通路が続き、河内大和演じる“おじさん”こと「歩く男」が、何度も何度も傍を通り過ぎていく。いきなりだが、この繰り返しの空間を歩き続ける流れを、主観映像にて映し出していく、ゲームを実写映像で再現した表現が、本作の白眉だといえる。

ゲーム作品と同じく、通路の壁に掲出されたルール説明によって、「迷う男」は無限回廊の仕組みを理解する。“異変”を見つけたら引き返し、なければ進んでいく。この動作を正しく繰り返していくことで、「8番出口」から脱出することができるはずなのだ。通路で起こる“異変”は、一見してすぐに発見できるものから、些細な違いまで、さまざま。「迷う男」は、トラウマを刺激するような異変に恐怖しつつ、しばしば小さな異変を見落とすことで、幾度も入り口の「0番」へと引き戻されてしまう。「迷う男」が気づかない異変は、観客がそれぞれ独自に見つけられるよう、映像のなかに潜ませてあるようだ。この部分は、ある意味“観客参加型”の趣向だといえるだろう。

とはいえ、それだけでは映画作品としての存在価値は弱いはずだ。なぜなら、ゲームそのものを能動的にプレイしたほうが、体験の密度が圧倒的に濃いからである。映画はゲームに比べると、受け身の姿勢になることは明らかだ。そこで作り手は、映画ならではの魅力や付加価値を提供しなければならない。映画のチケット代金は、この原作ゲームの数倍なのだ。

映画独自の試みは、まず二宮和也に主人公として演技をさせたこと。ぜんそくを持つ彼は時折、息が激しく乱れ苦しむ姿を見せる。この状況が切迫感を呼び、閉塞感、臨場感を高めている。観客は、彼の苦痛を通して、パーソナルな感覚を味わいながら、「迷う男」として通路を歩く気分を体験できるのである。

また、繰り返し通り過ぎていく「歩く男」に与えられた新設定や、女子高生風の女性(花瀬琴音)、謎の少年(浅沼成)といった、映画独自のキャラクターと、ゲームにはなかった展開が加えられている。さらには、「迷う男」に課された、現実的な問題も重要な要素だと考えられる。

それは、別れた恋人「ある女」(小松菜奈)から、妊娠したという報告を聞くことで生じた選択である。ここで、「迷う男」が通路で迷っているのは、彼自身の精神世界の反映であるという解釈が生まれることになる。そして同時に彼には、列車内で泣きじゃくる子どもの母親を、サラリーマンが威嚇する加害行為を目にしながら、“見て見ぬふり”をしてしまったという罪悪感をおぼえる描写が加わることで、無限回廊にさらなる解釈の余地を与えることになる。

それは、女子高生風の女性が、いみじくも「煉獄」という言葉を発するように、現象に対する“宗教的”な見方である。煉獄とは、カトリック教会での考え方の一つで、天国と地獄の中間の場所とされている。天国に行けるほど清らかではないが、地獄に落ちるほど悪にまみれてもいない……そういう、善でも悪でもない、死んだ人間の魂が行く場所なのだ。そこで魂は、火や苦しみによって“浄化”されていくという。つまりそこは、罰を受ける場であり、いつかは天国へ行けるかもしれないという希望が存在する場でもある。

この宗教的な見方を使うと、東洋的な解釈も可能だ。仏教やインド哲学には、「輪廻」という考え方がある。“衆生”と呼ばれる、生きとし生けるものたちは、生死をぐるぐる繰り返し、いろいろな生き物に転生しているというのが、仏教的な概念だ。このループを抜け出し、不生不滅の境地“涅槃”(ニルヴァーナ)に至るには、“悟り”を開く必要がある。本作のドラマにおいて、倫理観や社会や個人に対する責任という要素が追加されたことで、このように西洋、東洋の宗教的な解釈が立ち上がるのだ。

原作ゲームに追加されたと考えられる、このような部分に違和感をおぼえる観客もいるかもしれない。ゲームではあくまで、単にぐるぐると通路を巡るという内容があるだけで、倫理性を問うてくる要素など存在しないからである。