『火垂るの墓』がアニメーションで表現された意義 戦後80年に考えたい“人との繋がり”

高畑勲監督のアニメーション映画『火垂るの墓』(1988年)が終戦の日の8月15日に日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送される。直木賞を受賞した野坂昭如の小説を原作に、幼い兄と妹が懸命に生きようとした姿を描いた映画に込めた高畑監督の思いが、アニメーションという表現手法だからこそじんわりと、そして確実に観る人の心の中に届いてくる。なぜアニメーションなのか。近現代を舞台に日常を描くアニメーション作品が作られたとき、監督にたびたび向けられる問いかけだ。

映像研究家で東京造形大学特任教授の叶精二責任編集による『フィルムメーカーズ25 高畑勲』(オムロ)に収録の「高畑勲講演 日本絵画のなかの漫画・アニメ 日本の絵画伝統に漫画をアニメのルーツを探る」にも、聴講者が『火垂るの墓』や『おもひでぽろぽろ』(1991年)といった作品を挙げて、高畑監督に「アニメーションで、あのようなリアルな作品を作る意味があるのでしょうか」と質問したことが書かれている。

高畑監督は、「アニメーションというのは二つに分けて言いますと、一つは全然知らないこと、あり得ないようなことを、まるであり得るかのように表現することが出来ます。もう一つは、みんながよく知っていることを、絵に描くということによって一つの表現に達することができるわけです」と言って、アニメーションで表現する意味を指摘している。

実際、『火垂るの墓』は冒頭からあり得ないことをあり得るかのように表現し、観る人をハッとさせて物語の世界へと意識を向けさせる。最初に清太という主人公の少年を正面から捉えたショットが登場するが、この清太がなぜか赤い色をしている。清太が視線を振ると、こちらは人間らしい色で塗られた清太が、駅の柱にもたれかかって今にも死にそうな姿を見せる。死んで幽霊となった清太が、自分の死に様を眺めていたというわけだ。

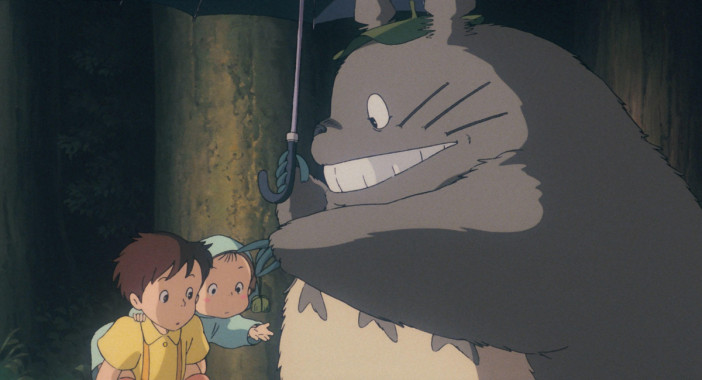

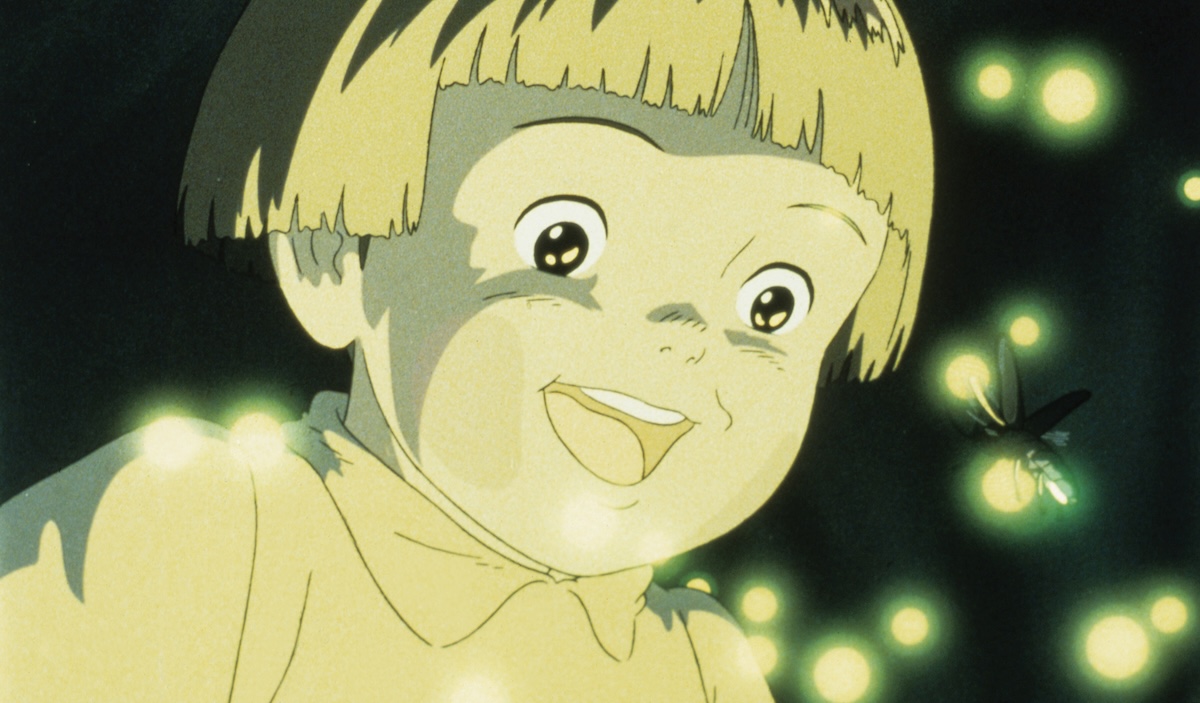

柱にもたれかかった清太はそのまま息を引き取り、駅員がかたわらに落ちていたドロップの缶を駅の外に放り投げると、ふたが開いて誰かの遺骨がこぼれ出る。そこに、清太と同じ赤い色に塗られた節子という名の清太の妹が現れ、近寄ってきた幽霊の清太と連れだって列車に乗り、窓の外で燃える街を眺める。映画はそのまま空襲の中を清太と節子が逃げ惑う様子へと移っていって、2人がいずれ悲劇を迎えるのだということを感じさせる。

清太と節子が幽霊となって生きていたころの自分たちを眺める描写は、野坂昭如の原作には登場しない。アニメーション映画にするにあたって高畑監督が入れたもので、これによって死んで幽霊となってさまよう2人を通して、過去に起こった出来事を眺めるというある種の客観性が生まれた。

原作のようにストレートに、空襲から焼け出された清太と節子が親戚の家にいづらくなって防空壕で暮らすようになり、そこでいろいろと苦労する様子を描けば、2人への感情移入も進んで身に痛みを覚えるほどの体験を得られただろう。終戦から22年後に発表された原作の小説が評判になったのも、過去の戦争に関する辛くて痛い記憶を呼び覚まされる人が多かったからだろう。

もっとも、そこからさらに20年が経った1988年に、戦争そのものに対する痛みや苦しみを追体験させられても、どこか遠いことのように思うようになっていたとしても不思議はない。だから高畑監督は、清太と節子の幽霊が見つめる自身の体験を、戦争に限らずそのころの世の中に漂い始めた同調圧力のようなものであったり、深いところまで入り込まない人と人の関係であったりといったものへの警鐘として描こうとしたのかもしれない。