“ウェス・アンダーソン節”全開 中編作品『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』を解説

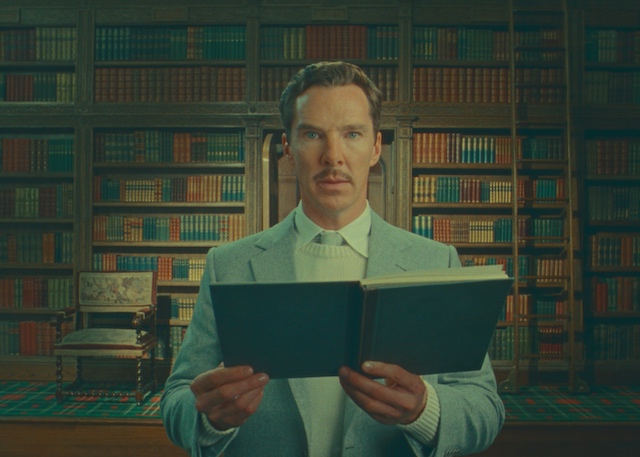

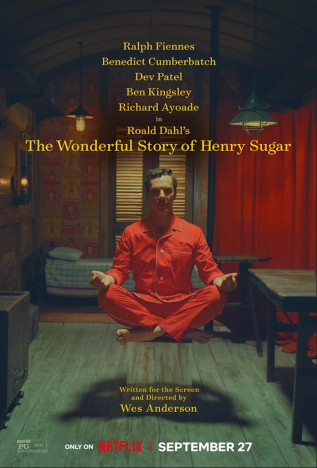

『アステロイド・シティ』が日本で公開中のタイミングで、同じウェス・アンダーソン監督作である41分の映画『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』が、Netflixで配信された。事前に第80回ヴェネチア国際映画祭でプレミア上映され好評を集めた、この作品は、ベネディクト・カンバーバッチを主演に迎え、ベン・キングズレーやレイフ・ファインズ、デヴ・パテルなど、いつものように豪華な顔ぶれがキャスティングされている。

そんな本作『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』は、『ファンタスティック Mr.FOX』の原作者でもある作家ロアルド・ダールの短編『奇才ヘンリー・シュガーの物語』を映像化したもの。そしてダール原作×アンダーソン監督の組み合わせで、『白鳥』、『ネズミ捕りの男』、『毒』と、4日連続で中編、短編あわせ全4編の作品が配信されていく。その先陣をきった本作は、中編作品ながら当然のように全く手を抜かず、“アンダーソン節”といえるような、彼独自のめくるめく世界を展開するなど、これまでのアンダーソン作品のファンであれば、ご褒美のような企画だと感じられる一作に仕上がった。

ここでは、本作『ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語』が描いたものが何だったのかを、いくつかの観点から考えていきたい。

ギャンブル、東洋の神秘、人生の寓意など、物語を構成する要素は、いかにもロアルド・ダールらしいものとなっている。そしてアンダーソン監督は、物語の語り部や、主人公ヘンリーの人生、そして彼が読む報告書を書いた医師の体験や、目を使わずに物を見ることができる超常的な力を持った男の過去の述懐など、さまざまな人物の視点による、何層にも奥行きがある“入れ子構造”の世界を表現していく。

作品の外形的な世界観の根幹を担うプロダクションデザイナーを、アンダーソン監督作品やスティーヴン・スピルバーグ監督作品を手がけてきたアダム・ストックハウゼンが務め、美術監督を3人配置するといった体制。近年のアンダーソン作品の長編作品に迫る水準で、本作はポップな曼荼羅のような、凝りに凝った手作りの暖かみがあるセットや美術による人工的な映像世界を作り上げている。

とくに笑えるほど面白いのは、劇中で表現される“空中浮遊”が、背景と同じ柄が描かれた椅子に俳優が座ることで表現されているところ。もはやアンダーソン監督作の美学は、多くのクリエイターが一朝一夕では辿り着けないほど独自の進化を遂げたものとなっているが、本作の物語もまた、そんな圧倒的な個性に負けない存在感がある。ロアルド・ダールの書く世界もまた、しばしば映像化作品を凌駕するほどの個性を持っているのである。

だからこそ、何度も映像化された代表作の一つである、ダールの『南から来た男』の最初のドラマ版では、ピーター・ローレ(『M』)の怪演を必要としたり、『チャーリーとチョコレート工場』(2005年)ではティム・バートン監督の突出したイマジネーションを必要とした。このような成功作のように、物語のインパクトに負けない要素を用意しなければ、どうしても映像の側が従属的にならざるを得ないのだ。

その意味で、異様とすらいえるアンダーソン監督作品の映像世界は、そういったインパクトに対抗する武器があらかじめ装備されているし、一方でダールが本来持っている娯楽性や力強さが、アンダーソン自ら物語を生み出した『アステロイド・シティ』のような難解なストーリーに比べ、より多くの観客を楽しませられるバランスに落ち着いている。また両者の作品は、寓話的であり一種の教訓めいた要素があるという共通点もある。よって今回の才能のコラボレーションは、“幸せを約束された結婚”と呼べるのかもしれない。