『竜そば』のベルから『ONE PIECE』のウタへ メディアの進化から見た“音楽アニメ”

8月6日に劇場公開されたアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』(以下、『FILM RED』)が記録的な大ヒットになっている。公開20日を過ぎる8月25日には早くも興行収入100億円を突破した。これはたとえば、公開28日で同じ興収100億円を突破した新海誠監督の『君の名は。』(2016年、最終興収250億円)、公開43日で達成した昨年の『劇場版 呪術廻戦 0』(2021年、最終興収137億5000万円)を超えるスピードであり、最終的に、日本映画史に残る興行成績を叩き出す大ヒット作になることはほぼ間違いないだろう。

このリアルサウンド映画部をはじめ、すでに出ている多くのレビューでも触れられているように、今回の新作では、「音楽」が物語の重要な要素となっている。『FILM RED』に限らず、もとより音楽(聴覚)的要素は、アニメや映画を含む21世紀の映像文化のなかで日増しに存在感を増している。このコラムでは、『FILM RED』における音楽的なモティーフや表現を、近年の日本のアニメ映画の系譜に位置づけ、その意味をメディア論の視点から考えてみたい。

映像文化における音楽的要素への注目

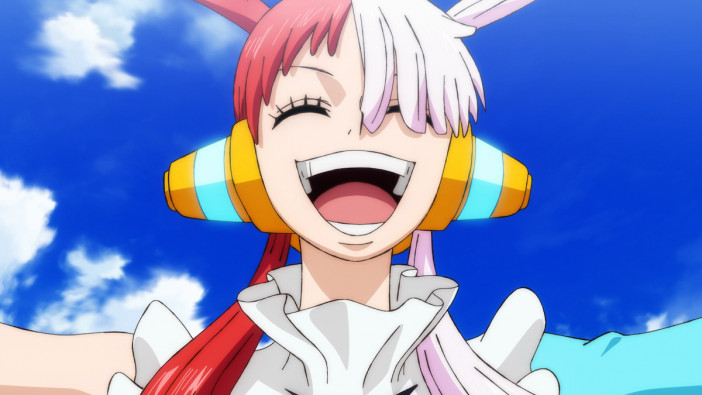

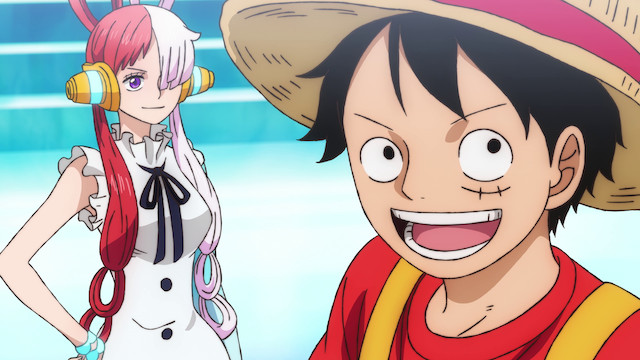

ではまず、作品の概要を確認しておこう。本作は、原作マンガ『ONE PIECE』(集英社/1997年〜)の連載25周年を記念する大作との触れ込みで、原作者の尾田栄一郎自ら『ONE PIECE FILM GOLD』(2016年)に続き、総合プロデューサーを務めている。本作の物語の舞台となるのは、音楽の島「エレジア」。ここで、素性不明の謎の歌姫として世界中の注目を集めていたウタ(声:名塚佳織)の初のライヴコンサートが開催される。ちょうどルフィ(声:田中真弓)ら麦わらの一味も島を訪れていたが、ひょんなことで、ウタとルフィがかつてフーシャ村でともに遊んでいた幼なじみであったことが判明し、ふたりは再会を喜ぶ。しかもウタは、あの「赤髪海賊団」大頭のシャンクス(声:池田秀一)の娘だった。しかし、ウタは、その蠱惑的な歌唱力で彼女を誘拐しようとするクラゲ海賊団を撃退したばかりか、不思議な力で観衆たちを操っていく。そこには、幼い頃のある経験に根差した彼女のある「計画」が潜んでいた。

以上の概要からも明らかな通り、『FILM RED』では本作のキーパーソンとなる、ウタの歌=音楽が物語の重要な要素を担っており、映画のほぼ全編にわたって彼女の歌唱シーンが登場する。また、何より話題を集めているのが、このウタの歌唱を、実際に若者たちに絶大な人気を博している覆面シンガー、Adoが担当しているという点だ。ウタが歌う劇中歌と主題歌の7曲は実際のミュージックビデオも制作されているほか、現在、主題歌「新時代」をはじめとする各楽曲は、iTunes、Apple Music、LINE Music、Spotifyをはじめとする各音楽チャートランキングで軒並み首位を独占している。

とはいえ、現在の私たちにとって、こうした風景は、もうさして特段珍しいものでもないだろう。比較的古い例では、「レット・イット・ゴー~ありのままで~」などの『アナと雪の女王』(2013年)、より近年では、「前前前世」などRADWIMPSの楽曲を用いた新海誠監督の『君の名は。』や『天気の子』(2019年)、そしてのちにも触れる、中村佳穂、millennium paradeと組んだ細田守監督の『竜とそばかすの姫』(2021年)など、音楽を重要な構成要素として演出やプロモーションを組み立て、大きな社会的話題を呼んだアニメがここ10年ほどで相次いでいるからだ。「音楽的要素の優位」は、21世紀、とりわけ2010年代以降の映像コンテンツのドミナントな潮流になりつつある。

もちろん、こうした映像文化全体のパラダイムシフトについては、私を含め、映画批評や映像メディア論の言説も、かねてから注目し、論じてきた。たとえば、映画研究者で批評家の北村匡平は、ごく最近もつぎのように記している。

移動中の視聴や「ながら見」することも少なくない現代において、画で視覚的に物語を語るより、新海誠のアニメーションのように音楽やナレーションを全面に押し出したり、画面を注視していなくとも聴覚的要素で物語が伝わるように設計したりと、人びとを取り囲むメディア環境に大きく影響を受けた作品になっている。[…]こうしたパーソナルな視聴環境と集団で大スクリーンを観る映画館に通底する要素が「音」である。

現代の映像文化においてまず指摘すべきは「音=声の復権」である。[…]もはや映画を「観る」ことを通じて「思考」する批評的な視聴モードの不可能性は明らかであり、いま求められているのは映画を「感知=触知」することを通じて観る者の身体感覚を揺さぶり、情動を触発するような映像テクストである。[…]端的に現代の映像文化は、視覚を基調として「思考する映画」から、聴覚/触覚に情動的に作用する「快楽の映画」へと移り変わっているのだ。

(『24フレームの映画学――映像表現を解体する』晃洋書房、2021年、271頁)

すなわち、デジタルシフトによる広範な制作/受容環境の再編成に曝されている今日の映像環境においては、なかば必然的に視覚的要素よりも聴覚(あるいは触覚)的要素の重要性が高まるのである。北村に関しては、彼自身、映画やアニメ以外に音楽批評も手掛ける論者だが、私にせよ、同様の問題について、かねてからさまざまな場で論じてきた。10年前に刊行した最初の本(『イメージの進行形: ソーシャル時代の映画と映像文化 』人文書院、2012年)でも、「踊ってみた」「歌わせてみた」「MikuMikuDance」(MMD)、ヒップホップ、爆音映画祭……などの当時の事例を参照しながら、現代の映像環境では「半ば必然的に、ある種の連鎖反応や生理的反応をスムースかつ効率よく引きおこすある種の「(音楽的)リズム」が有力な構成要素となる」(79頁)と指摘していたのである。

あるいは、より最近の拙著『新映画論 ポストシネマ』(ゲンロン叢書、2022年)で私が取り上げた『うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%』(2011年)あたりに端を発するキャラの歌唱(ライヴ)シーンや応援上映スタイルも含めた一連の「アイドルアニメ」、そして、『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年)から『ジュディ 虹の彼方に』(2019年)、そして『エルヴィス』(2022年)へといたる、伝説の歌手を題材にした昨今の伝記映画のトレンドも、むろん同様の動向のうちにある。

ともあれ、先ほど挙げた『アナ雪』、あるいは『君の名は。』以降の「音楽アニメ」の隆盛も、もはや明らかなように、以上のような映像文化の新たなパラダイム上に現れていると言える。そして、『FILM RED』も基本的にはその延長上にあるコンセプト、プロモーションのひとつであることはいうまでもない。

ミュージックビデオ化する物語描写

ところで、『FILM RED』は内容的には賛否両論のようである。私が目を通したレビューのなかでは、「ねとらぼ」のヒナタカによるこんな分析があった(本稿では、なるべく重大なネタバレは避ける方針だが、以下では物語後半の重要な展開にも触れていくので未見の方は注意されたい)。

また、過去のシャンクスの行動も納得し難い。[…]シャンクスの行動はあまりに無責任だ。海賊の旅にこれ以上子どもを同行させたくなかったという親心は理解できる。だが、それをきちんと伝えなかったことが悲劇の引き金となっており、作中ではコミュニケーションを怠った反省は見られない。[…]せめてもう少しだけでも「シャンクスはこうするしかなかった」という描写の積み重ねがあればよかったのだが……。

(「「ONE PIECE FILM RED」が賛否両論を呼ぶ理由 ウタが実現した「新時代」とは? 深い物語をネタバレありで考察」)

未見の方のために詳細にはあえて触れないが、このヒナタカの指摘は、私もよくわかる。『FILM RED』は物語の全編を通して、いわゆる映画の古典的な、つまり構築的で連続的な物語叙述やキャラクターの内面(心理)の因果性の描写が不明確な箇所が目に付く。したがって、ある種の観客にはシャンクスやウタの言動にスムースに感情移入できず消化不良が起こってしまうのだ。その大きな理由のひとつも、ヒナタカは指摘している。曰く、「賛否両論の理由としては、今回の中心キャラクターである「ウタ」の歌唱を、若者を中心に絶大な人気を博している歌手のAdoが担当しており(声の演技は声優の名塚佳織)、その歌唱シーンが「多すぎ」という意見もよく見かける」。つまり、『FILM RED』は、まさにウタ=Adoのミュージックビデオのコレクションのようにシーンが構成されており、通常の映画やアニメのコンティニュイティから逸脱している部分が多いのである。ただ、この手のスタイルやそれに対する批判もまた、『君の名は。』をはじめ近年の「音楽アニメ」ですでに見られたものでもある(この指摘に関しては、たとえば土居伸彰の『21世紀のアニメーションがわかる本』などを参照のこと)。

結論からいえば、『FILM RED』は、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年)、『劇場版 呪術廻戦 0』と続く、一連の「ジャンプアニメ映画」のブームに連なる作品であるものの、その趣向はとりたてて「新時代」なものでもない。