映画は短いほうがいい? サリー・ポッター監督が語る『選ばなかったみち』製作秘話

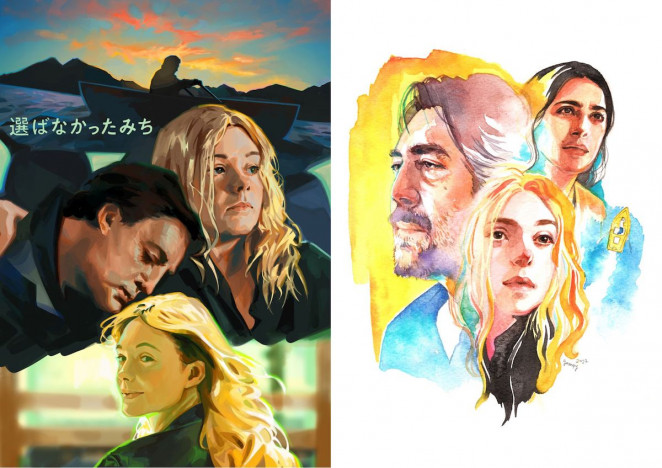

ハビエル・バルデムとエル・ファニングが父娘役で初共演を果たした映画『選ばなかったみち』は、認知症を患い、誰かの助けがなければ生活がままならない父レオ(ハビエル・バルデム)と、そんな彼を支える娘モリー(エル・ファニング)の“心の旅”を描いた物語だ。そんな本作を手がけたのは、『オルランド』(1992年)、『ジンジャーの朝 ~さよなら、わたしが愛した世界』(2012年)などで知られるイギリスの女性監督サリー・ポッター。監督の実体験に基づいたというこの作品が生まれた経緯や、ハビエル・バルデムとエル・ファニングについて、そして長尺化していく映画の長さに関する見解などを語ってもらった。

「パーソナルなものでなければ、映画を作ることができない」

ーーこの作品は、監督の弟さんが若年性認知症と診断され、監督自身も介護で彼に寄り添った経験がベースにあると聞きました。この物語を映画にしようと思った背景を教えてください。

サリー・ポッター(以下、ポッター):映画というものがどんなふうに始まるのかは、とても神秘的なものです。人生におけるインスピレーションや記憶がきっかけになったり、子供の頃に起きた小さなことや見たものがきっかけだったりするんですが、例えば、生涯ずっと気にかかっている、先入観、思いみたいなものがきっかけになることもあります。実は今回の作品は、そういうところがとても大きいのです。もともと、「私たちはどうしてこのような人生を生きているんだろう」「他に道があったかもしれない」と考えたときに、なぜこの道を選んだのか、もしかしたら私たちの一部、別の自分がまた複数の違う道を歩いているのではないかとずっと思っていました。言い換えれば、私の人生にいろいろな可能性があるわけです。その可能性を全て表現するような物語に加えて、おっしゃっていただいたような弟の実体験があります。彼が心の中で、私たちが知らないような、何かミステリアスなところに行っているのではないかと感じました。そのようなアイデアが、1つになった物語として、この映画になっています。私たちが人生の岐路で重ねていく選択が積み上がったものが、生涯なわけです。つまるところ、私たちが誰であるかというのはミステリーでもあって、それを映画にしました。

ーー誰しもが経験しうるような話でもありますが、それと同時に、非常にパーソナルな映画だとも思いました。監督のパーソナルな要素はどれほど映画に反映されているのでしょうか?

ポッター:私からしたら、どの映画も非常にパーソナルなものです。映画というものは、とにかく私たち作り手に、すべてのものが要求されます。自分の持てる全てのものを、何年間にもわたって作品に注がなければなりません。なので、それだけパーソナルなものでなければ、そもそも映画を作ることができないわけです。パーソナルなものでないと続かないですし、作る気さえなくなってしまいます。パーソナルというのは、真実とつながっているかどうかということだと思います。なので、真実とつながるのか、つながらないのかという選択をすることだと言い換えられると思います。

ーー映画がパーソナルであることは非常に重要であると。

ポッター:ただ、パーソナルだからといって、自伝的というわけではありません。自分の人生の要素をリサーチの中で入れ込んだとしても、例えばドラマツルギーを通して映画やキャラクターを作っていく中で、いろいろな変化を通っていくので、最終的にはまた違うものになっていくのです。この作品は、自分が弟を亡くした悲しい経験が元になっているものの、レオを演じているハビエル・バルデムは弟とはルックスが全く違うし、生活している場所も違う、完全に別なキャラクターなわけです。私のパーソナルな経験や観察したものが元になっていても、映画を作っていく中で、様々なクリエイティブな選択をしていきます。その変化を通して、結果的にまた別のものになっていくのです。最終的に他の誰かが観たときに、パーソナルだと感じてもらえるようなストーリーになっていればいいなと思います。

ーー監督の作品は、作品ごとにかなりの趣が異なる印象があるのですが、今の話を聞いてなんとなく腑に落ちました。

ポッター:人間というのは、形を変えながら続いていくものだと思うので、ある意味、私の作品の共通点というのは、常に変化し続けていることになるかもしれません。

ーーレオを演じたハビエル・バルデムの演技には非常に惹きつけられるました。彼と映画を作るのは今回が初めてだったと思いますが、役者としてのハビエル・バルデムはいかがでしたか?

ポッター:ハビエルとは、レオという役についての作業をかなり密にやり取りしました。マドリードに行って、家族や記憶、心の動き、そしてもちろん脚本について、いろいろな話を何時間、何日にもわたって行いました。彼自身もリサーチをしてくれて、レオと同じような病気と闘っている方や、学者の方に話を聞いていました。ハビエル・バルデムという役者は、役と自分自身を格闘させ、何か真実と呼べるものを生む。そのために全身全霊で役に飛び込んでいく役者です。みなさんが知るような、強烈でカリスマ性のある存在感も興味深いですよね。カメラというのは面白いもので、そういう人を他の人と比べて捉えることができます。ハビエル・バルデムは、そういう顔を持っている方だと思いますし、その顔は1回見たら忘れられない役者だと思います。

ーーそんなハビエル・バルデム演じるレオの娘モリーを演じているのはエル・ファニングです。『ジンジャーの朝 〜さよなら、わたしが愛した世界』以来のタッグとなりましたが、当時からの彼女の成長をどう実感しましたか?

ポッター:私は本当に彼女のことが大好きなんです。『ジンジャーの朝』で仕事をしたとき、エルはまだ13歳で、彼女の成長を見守ってきたような感覚があります。13歳のときでさえ、出演作が20本ぐらいあるようなプロでしたが、もちろん子供らしいところも残っていました。彼女は本当に素晴らしい役者ですが、まず自分のことをすごく律することができるんです。例えば、絶対に時間に遅れませんし、セリフは全て頭に入っていて、常に頭脳明晰でもある。そして、常に集中していて、しっかりそこに存在しています。それと同時に、自分がまだ人生で経験していないような、深い感情的な場所に、想像力を使って存在することもできるのです。思いやりや共感力を使って、自分の経験していないことでも、深い理解を持って表現することができる素晴らしい役者さんです。今までの仕事ももちろん素晴らしいですが、彼女には素晴らしい未来が待っていると思います。それに、一緒に仕事をしていてすごく楽しい人でもあるんです。人に対してすごく親切だし、気を楽にして一緒に仕事ができるような役者さんです。ただ、妥協することは一切なくて、自分にはとても厳しく、役者としての信念を持っています。技術的な部分で言うと、カメラに対してどれくらいの表現が適切なのか、そのニュアンスの感覚が非常に優れていると思いますね。