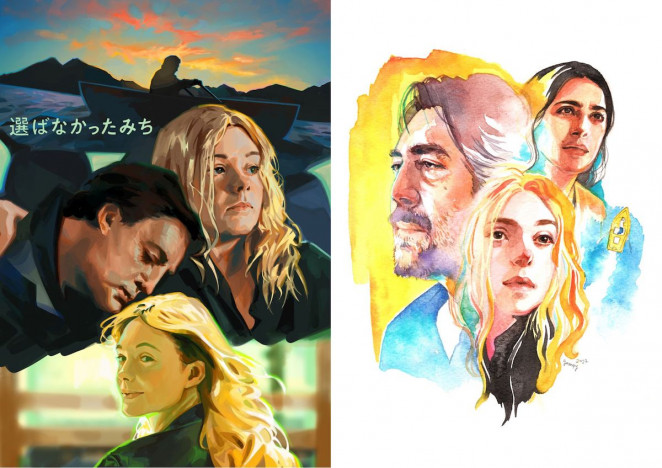

“やるせなさ”を体現するエル・ファニングの真骨頂 『選ばなかったみち』が映す人生の酸い

サリー・ポッター監督の綴る物語にはいつだって、少しの残酷さと諦め、そして真実が描かれている。『ジンジャーの朝 ~さよなら、わたしが愛した世界』(2012年)以来のタッグとなるエル・ファニングとポッター、そしてアカデミー賞俳優のハビエル・バルデムが織りなす最新作『選ばなかったみち』も、良質でビタースウィートな作品だ。

ニューヨークに住む父と娘が過ごす24時間を切り取ったこの物語は、非常に些細でありながら、それと同時に登場人物にとっては大きな出来事を捉えている。バルデム演じる父親のレオはかつて作家として活躍していたが、今は認知症を患い、言葉は単語程度のものが紡がれるだけ。そんな彼を献身的に支えるのがファニング演じる娘のモリーだ。冒頭から父と連絡が取れなくて困っている彼女が映されていることから、私たちの視点は主に彼女側で進行していく。だからこそ、よりモリー側の心情に寄り添えるような物語になっているのだ。父を“歯医者と眼科に連れていく”だけだったはずのモリーの1日が始まる。

彼女は父が拙い言葉で何を表したいのか、彼が何を見つめているのか理解したい。そして映画を観る私たちは、彼の頭の中で実際にどんなことが起きているのか、彼の旅路に同行していく。映画全編が描くのは二人の旅路であるが、モリーにとってはニューヨークを駆け巡る物理的なもので、レオにとっては過去を振り返る精神的なものという違いがある。ずっと一緒に行動をしているのに、同じ旅路にいないのは寂しい。レオは幻想に生きる一方、モリーは現実に生きる。現実を受け止め、生きる他ないから。

その寂しさとやるせなさ、それを自ら払拭しようとおどけて見せるモリーは、ファニングだから体現できたキャラクターと言っても過言ではない。『ジンジャーの朝 ~さよなら、わたしが愛した世界』でも、反核を訴え世界平和を切に願う少女・ジンジャーを演じた彼女。その時から、とにかくポッターは“その”ファニングの表情を捉えるのが本当にうまい監督だと感じていた。ファニングはこれまで様々な役を演じている。まるで人間ではない生命体を思わせるような無表情さ、汚れを知らない純粋な眼差し、エネルギッシュで大きく口を開け笑う姿。その全てに私たちは魅了されてしまうのだが、とりわけ人生の苦みを噛み締めたり、何かの答えに行き着いて諦めたりするような表情からは、その内に秘めた感情を本当に“感じること”ができる。