『さよならテレビ』から『空に聞く』まで 2020年のドキュメンタリー映画を振り返る

4月7日に発令された緊急事態宣言が、やがて全国へと広がり……2カ月近くものあいだ全国の映画館の灯が消えるという、前代未聞の異常事態を経た6月13日に公開された『なぜ君は総理大臣になれないのか』も、今年大いに話題となった一本だ。ある国会議員の17年を追ったドキュメンタリー。「ただ社会を良くしたい」……地盤、看板、カバンなしで選挙戦をはじめ、2005年に晴れて衆議院議員となった彼を待ち構えていたのは、さまざまな力学によって動いている「ニッポンの政治」だった。そのなかでもとりわけ印象的だったのは、2017年の政局だ。当時、民進党に所属していた彼は、小池百合子率いる「希望の党」によって、ある重要な選択を迫られる。そう、この映画の公開から間もない7月に、東京都知事選挙があったことも、忘れずに記憶しておくべきだろう。そして、本来であれば、その月の下旬から、東京オリンピックが開催されていたであろうことも。

9月4日に公開された『行き止まりの世界に生まれて』も、個人的には実に忘れがたい一本だ。スケートボードを介して繋がる少年たち……という意味では、同時期に公開された俳優ジョナ・ヒルの初監督作『mid90s ミッドナインティーズ』も良かったけれど、90年代のロサンゼルスを描いた『mid90s』に対して、本作の舞台となるのはイリノイ州のロックフォードという街。いわゆる「ラストベルト」と呼ばれる地域だ。そんな夢も希望もない場所で生きる少年たちが、スケートボードを通じて繋がり合う……という構図は『mid90s』と同じだが、実在する人々の「生の記録」であるという意味で、あるいはそれが照射する「現代アメリカの姿」という意味で、本作が醸し出す「説得力」と「切実さ」は、かなり胸に響くものがあった。劇映画も含めた今年のベストに数えられてしかるべき「強度」と「美しさ」を持った映画だ。

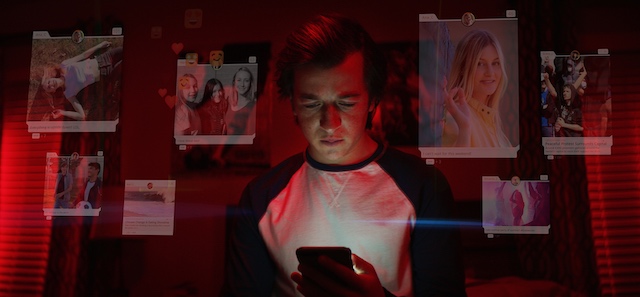

9月9日からNetflixで世界一斉配信が開始された『監視資本主義:デジタル社会がもたらす光と影』も、今年大きな注目を集めた一作だ。いささかミスリーディングを誘う日本語タイトルではあるけれど、原題は端的に「ソーシャル・ジレンマ」。要は、インターネット、そしてスマートフォンの登場が人々にもたらせた「恩恵」と、それによって失われつつある我々の「自由意志」のジレンマを、ソーシャルメディア企業の内部にいたことのある人々をはじめとする関係者らの証言を通じて、わかりやすく解説しようというのが本作の試みだ。物事をやや単純化、図式化しているという批判もあるようだけれど、まずはこの共通認識から始めよう……それが恐らく、本作の作り手たちの「狙い」なのだろう。実際に起こった出来事を、より細密に究明しながら、現状に警鐘を鳴らすドキュメンタリー『グレート・ハック:SNS史上最悪のスキャンダル』も、合わせて観ることをおすすめする。

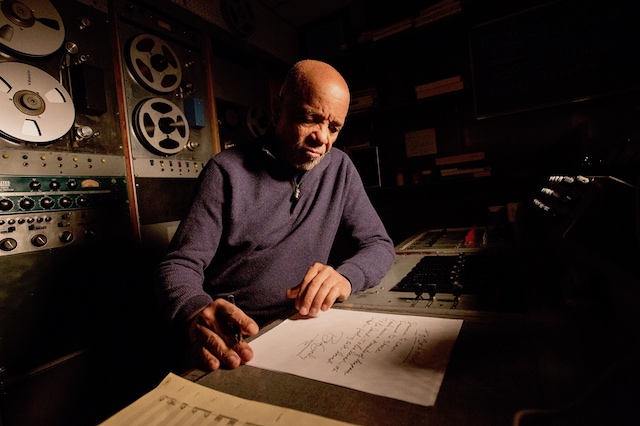

必ずしも上映規模は大きくなかったけれど、今年、音楽ファンのあいだで大きな注目を集めたのは、9月18日に公開されたドキュメンタリー映画『メイキング・オブ・モータウン』だった。いわゆる「デジタル化」がもたらせたアーカイブの充実とアクセスのしやすさも関係しているのだろう、昨今の音楽ドキュメンタリーの充実には目を見張るものがあるけれど、本作が扱っているのは、60年代からポップ・ミュージックを牽引し続けてきた老舗音楽レーベル「モータウン」だ。その創業者であり、今年御年91歳となるベリー・ゴーディ自らが語る、モータウンの歴史。彼の「語り」が、とにかく明るいのだ。とりわけ、彼の「戦友」とも言えるミュージシャン、スモーキー・ロビンソンとの掛け合いは、観ているこちらも楽しくなるような明るさと勢いを打ち放っており……この「明るさ」こそが、モータウンの何よりの「色」なのだろう。もはやスタンダートと言える歴代のヒット曲に彩られながら描き出されるモータウンの歴史。観ていて実に楽しい、とても多幸感溢れる「音楽ドキュメンタリー」だった。