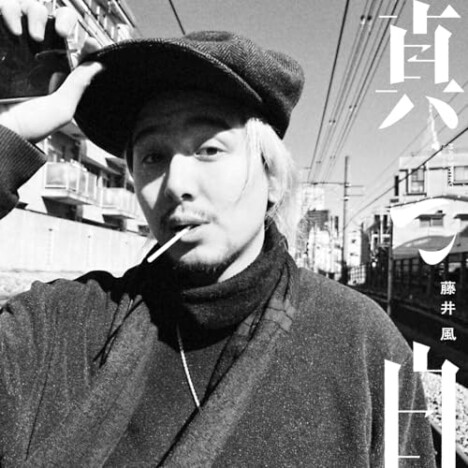

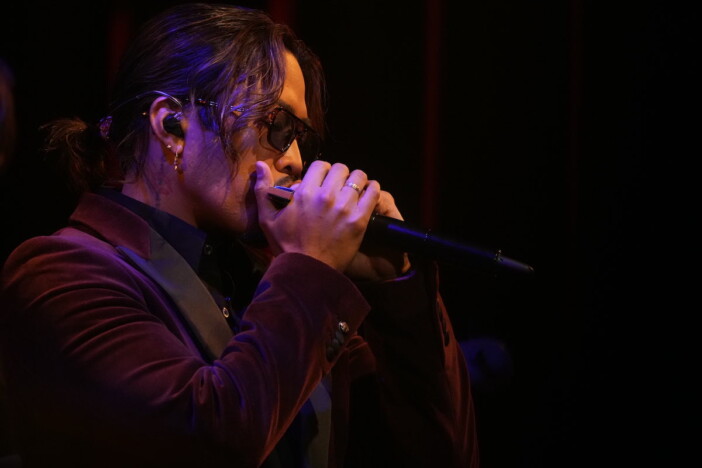

GENERATION 片寄涼太が考える、ヒットを意識するより大切なこと ボーカリストがプロデュースする意味とは

GENERATIONSのメンバーが、各自プロデュースした楽曲を6カ月連続でリリースしていくプロジェクト「PRODUCE 6IX COLORS」。本企画の第二弾、ボーカルの片寄涼太プロデュースによる「気づいたことは」が、3月3日にリリースされた。今回、彼がタッグを組んだのは、長年交流があるという音楽プロデューサー・蔦谷好位置。片寄自身もトラック選びや作詞に積極的に参加し、ドラマティックかつ愛情に満ちたバラードを完成させた。昨年、ソロアーティストとしても本格始動した彼に、蔦谷との制作を通して“気づいたこと”や、新生GENERATIONSへの想いを語ってもらった。(斉藤碧)

メンバープロデュースシリーズはGENERATIONSにとって良いチャレンジに

――中務裕太さんのプロデュース曲「True or Doubt」から始まった「PRODUCE 6IX COLORS」。まずは、第1弾楽曲の手応えと、中務さんのプロデュースを見て感じたことを教えてください。

片寄涼太(以下、片寄):「True or Doubt」は、プロデューサーである(中務)裕太くんがTikTokでのプロモーション戦略を練って、頑張ってくれてるんですけど。個人的には、TikTokってあんまり知らない世界だったんですよ。だから、他のアーティストさんに声をかけて一緒にダンス動画を撮影している裕太くんを通して、「こんなコミュニケーションの取り方があるんだ」って思ったり、タグをつけて投稿してくれている方々を見て「こういう方々がいるんだ。踊ってもらえてありがたいな」って思ったりしていますね。楽曲自体も、作詞作曲してくれたDa-iCE・花村(想太)くんの世界観が組み込まれた、すごくクオリティの高い楽曲に仕上がっていますし。今までGENERATIONSで挑戦したことのないダンサブルな楽曲だったので、良いチャレンジになっているなと実感しています。

――中務さんからは、メンバーと話し合った結果、「(普段からソロアーティストとして活動している)白濱亜嵐くんやボーカルから始まるだろうという予想を裏切って、あえて僕が一番にいくっていうのがGENERATIONSらしい」という理由で、この順番に決まったと伺いました。

片寄:裕太くん本人がそれを説明するのって、なんか面白いですね(笑)。でも、確かにそういう理由で。トップバッターの人が一番時間がなかったので、大変ではあったんですけど、裕太くんは率先して手を上げてました。

――中務さんに続いて、片寄さんが第二弾を担うことになった理由はなんですか?

片寄:順番を決めるにあたって、最後はボーカル(数原龍友・片寄涼太)がいいんじゃないかっていう話になったんですよね。かといって、最後にボーカル2人が続くのも違う気がするし、「2番手か3番手もボーカルにする?」みたいな。で、龍友くんが「夏がいいな」と言っていたので、「じゃあ、僕が先いきます」っていう流れでした。

蔦谷好位置との制作で目指した“GENERATIONS史上最強のJ-POPバラード”

――では早速、片寄さんのプロデュース曲「気づいたことは」(作詞:Shinya Takano, Koichi Tsutaya, Ryota Katayose/作曲:Koichi Tsutaya/編曲:Koichi Tsutaya, Ryota Nakano)のお話を。今回コラボされた音楽プロデューサーの蔦谷好位置さんとは、長い付き合いだそうですね。

片寄:初めてお会いしたのが、2015年とか2016年なので、もう10年近くお世話になっています。ただ、プライベートで食事に行ったことはあるんですが、お仕事でご一緒したことは全くなくて。今回「PRODUCE 6IX COLORS」の話が出た時に、これは蔦谷さんにお願いするしかない! と思い、オファーさせていただきました。

――一緒に制作するにあたり、片寄さんの中にはどんな楽曲テーマがありましたか?

片寄:“GENERATIONS史上最強のJ-POPバラード”です。そういう曲を作りたいと、最初の打ち合わせで蔦谷さんに相談させてもらって。蔦谷さんも所属されているagehaspringsの作家さん達に話を投げてくださるところから、制作がスタートしました。20曲くらいデモが集まったそうなんですが、蔦谷さんが一旦7曲に絞ってくださって。そのデモを僕も一緒に聴きながら意見を出して、さらにブラッシュアップしていただいて。7曲が3曲になり、3曲が2曲になり……という流れで、最終的には蔦谷さん自身が作曲してくださった楽曲に決まりました。最後の2曲に至っては、フルコーラス作っていただいて、そこから1曲を選ぶっていう選び方でしたし、丁寧に作っていただけてありがたかったです。

――実際に一緒にお仕事をして感じた、蔦谷さんの魅力というと?

片寄:今回頻繁にやりとりしながら制作してみて、改めて、日本の音楽シーンをしっかり捉えている方なんだと思いましたね。というのも、バラードの話に限らず、蔦谷さんが提案してくださるアプローチが、どれも自分にはないものだったんです。それを目の当たりにして、本当に普段からいろんな音楽に触れて、いろんなライブを観ていらっしゃるんだな、と。だからこそ、これだけの引き出しがあるんだなと思いました。これまでも「あのアーティストのライブに行って、こういうところに刺激を受けたんだ」とか「あの曲のここがいいよね」という話をよくしてくださっていたんですが、今回の制作中もラフに音楽の話をする時間が多くて。そういった時間を持てたことも、楽曲にポジティブな影響を与えてくれました。

――蔦谷さんの視野の広さが、特に発揮されたエピソードも伺いたいです。

片寄:トラックは、それぞれのデモに合ったリファレンス音源をその都度用意して、さらにブラッシュアップしていただいて……っていう作り方をしたんですけど。一言で“バラード”と言っても、方向性はさまざまで。蔦谷さんがプロデュースされたSuperflyさんの「愛をこめて花束を」のように、パワフルに歌い上げるのもバラードですし、MISIAさんの「Everything」のような壮大なバラードとか、ロックバラードとか、実はいろんなパターンがあるんですよね。……ってことに、僕は蔦谷さんから提案されてから気づきまして(笑)。そのアドバイスを受けて、「じゃあ、自分はその中のどこにGENERATIONSのバラードを置きたいのか?」を考えた結果、R&B寄りのJ-POPバラードになりました。

――「気づいたことは」には、蔦谷さんから見たGENERATIONS像も反映されているんでしょうか。

片寄:そうだと思います。EXILEを筆頭とするLDHグループ全体の歴史をずっと見てくださっている方で、GENERATIONSが2016年にやったツアー(『GENERATIONS LIVE TOUR 2016 "SPEEDSTER"』)にも来てくださったことがありますし。それこそ、昨年秋の「気づいたことは」の制作期間にも、ツアー(『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 "GENERATIONS 2.0"』)を観に来てくださっていたので、蔦谷さんも「GENERATIONSを応援している方々の顔を見た上で制作できてよかった」とおっしゃっていて。GENERATIONSを応援してくださっている方がどういったファン層か、GENERATIONSがライブでどういった熱狂を生み出しているのか、どういったライブの中にこの1曲が組み込まれるのかをすごく意識して作ってくださったんだろうなと、僕も一緒に制作していて感じました。

プロデューサー権限で「ここは絶対残したい!」と思った歌詞

――作詞はタカノシンヤさん、蔦谷さん、片寄さんによる共作ですが、こちらはどのように進めていきましたか?

片寄:歌詞もトラックと同じ感じで、蔦谷さんがagehasprings所属のタカノさんに投げてくださって。送っていただいた歌詞に対して、自分のこだわりを加えていきました。タカノさんとはお会いすることなく、遠隔で作詞を進めていったんですが、僕の意見もたくさん反映して作ってくださったなという印象があります。(歌詞を読み返しながら)歌詞で特にこだわったのは、冒頭の〈辟易してた〉ですね。ここはタカノさんが作詞してくださった部分で、最初に歌詞をいただいた時から入っていたんですけど、“辟易”って言葉、普段はあまり使わないじゃないですか?

――小説などでは見かけますが、日常会話ではあまり使わないかもしれませんね。

片寄:そう、歌詞でもあまり見かけない気がするんです。でも、この言葉を使うと、歌詞の主人公のキャラクターが見えるんですよね。

――こういう言葉遣いをするってことは……それこそ小説家とか?

片寄:僕もこの表現を見た時に、ライターさんや小説家さんといった、言葉を仕事にしている方を想像して。それがキッカケで全体のストーリーが見えてきたので、プロデューサー権限で「ここは絶対残したいです!」とお願いしました(笑)。なおかつ、ボーカリストとしては「後で歌詞を読んだ時に、言葉の意味がわかる歌い方をしたい」っていうこだわりもあって。レコーディング時に蔦谷さんに提案して、わざと“飽き飽きしてた”って聴こえるような、遊び心のあるニュアンスで歌いました。

――そういった歌唱表現は、俳優業にも力を入れてきた片寄さんならではのアプローチかもしれませんね。演出力や演技力が活かされているというか。

片寄:ああ、確かに。自分でセリフを書いて、自分で演出を考えて、自分で演じる、みたいな感覚で、「このセリフはこういうふうに言いたいな」って考えながら作詞したり、レコーディングしてたりしてましたね。