フェス界隈で話題の謎多きバンド “幽体コミュニケーションズ” 固定概念に捉われないコラージュ的音楽の作り方

京都の3人組バンド、幽体コミュニケーションズ。2019年に大学のサークル内で結成された彼らは、すでに『カクバリズムの文化祭』や『ナノボロフェスタ』、『りんご音楽祭』といったイベントに出演するなどして、話題を集めている。そのヒップホップ的なコラージュセンスに現代詩的な言語感覚、さらにフォーク的なアンビエンスまでも混ぜ合わせる幻惑的な音楽世界は、「在る」ことや「見る」ことといった一見シンプルな命や世界の在りようが、如何に複雑で広大な領域と共に成り立っているかを私たちに伝えようとしているようにも思える。人や街や世界は、「見えるもの」だけで成り立っているのではない、ということを。

先日配信された彼らの新曲「ユ」は、君島大空の透明なカオスと星野源のストレンジなポップセンスが合わさったような、立体的で多声的で、それでいて楽しくチャーミングな1曲である。このポップな1曲が、落語家・立川吉笑からのオファーをもとに作られたというのも、幽体コミュニケーションズの独特な佇まいを表すエピソードだろう。

探してもまだあまり情報が出てこない彼らに、バンドの成り立ちや奇抜なバンド名のことも含めて話を聞いた。(天野史彬)

「幽体コミュニケーションズ」ができるまで

ーーまず、「幽体コミュニケーションズ」というバンド名は非常に独特な響きを持っていますよね。「幽体よ」という曲も作られていますし、「幽体」という言葉はバンドを表すものとしても、とても大きな意味を持っているのかなと思うのですが。

paya:自分がやりたいと思うことに対して、できるだけ障壁なく、自由に動いていきたいという気持ちがあって。そういう状態を上手く言い表せる言葉として、「幽体」という言葉が気に入っているんです。ただ、このバンド名に関してはどちらかというと「コミュニケーションズ」という言葉を使いたいという思いが先にあったんですよね。通信系の会社の名前に「コミュニケーションズ」と入ることが多いじゃないですか。

ーーそうですね、「NTTコミュニケーションズ」的な。

paya:それがカッコいいなと思って(笑)。僕らは「電波」や「通信」というモチーフを使うことも多いので、いいなと思ったんです。

ーーなるほど。音楽というものの在り方を本質的に捉える言葉という感じもしますね、「幽体」や「コミュニケーション」というのは。

paya:そうですね。複数人でやることが前提にあったので「ズ」をつけたいというのもあったんですけど、複数人でやるからには、複数人の間に生まれる有機的なやり取りが反映されている音楽をやりたいし、そういう意味合いもこの名前にはあると思います。

ーーそもそも、幽体コミュニケーションズはどのようにして始まったのでしょうか?

paya:最初は僕が彼女(いしし)に声をかけて、ふたりで大学のサークルのイベントに出るために弾き語りという形で始めたんです。そのイベントでは3曲やったんですけど、ひとつはオリジナル曲で、あと2曲はカバー。カバーしたうちの1曲は「蘇州夜曲」という、『支那の夜』という古い映画の挿入歌で、あともうひとつは、NUUAMMの曲のカバーでした。

ーー幽体コミュニケーションズが最初にNUUAMMのカバーをしていたというのは、しっくりきます。映画の挿入歌のほうは、なぜカバーしようと思ったんですか?

paya:「蘇州夜曲」を知ったのは、ジャズピアニストの龝吉敏子さんがピアノでその曲を演奏しているのを聴いたからなんですけど、それからいろいろ調べているうちに歌があることを知って、「いい曲だな」と思ったんです。

ーーpayaさんはなぜ、最初にいししさんに声をかけたんですか?

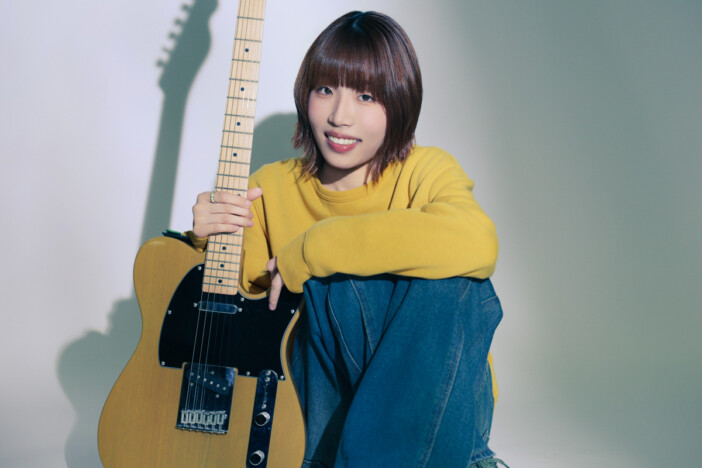

paya:そもそも僕はひとりでずっと音楽をやっていたんですけど、その中で「自分にできないことができる人間が傍に必要だな」っていうことに気づいて。なおかつ、「この人がいなければその音楽性にはならないだろうな」というくらいの何かを持っている人がいいなと。そういう面で、(いししは)扱える声の音域が自分と違うというのはもちろんなんですけど、そもそも僕はラップをやったりもするので、メロディをリズムから解釈することが多いし、それゆえに僕の声はスクエアな聴こえ方をする場面が多くて。でも、彼女はどちらかというと曲線的なフレーズの使い方をしたり、放物線を描くような歌い方ができるんです。あと、別のサークルのイベントで、彼女が吉澤嘉代子さんのカバーをしているのを見たことがあって。ひとりですごく楽しそうに歌って踊っていたので、「音楽が好きなんだなぁ」と思って(笑)。そういうところから声をかけました。

ーーいししさんは、どのような気持ちからpayaさんと活動を共にしようと思いましたか?

いしし:(payaは)大学の先輩なんですけど、当時からトラックを作ってSoundCloudに上げているのを聴いていて。それに、ラップをやったり、広いジャンルの音楽をやっている先輩って他にあまりいなくて、そういう意味でサークル内では突出した、一目置かれる存在だったんです。

paya:おぉ~(笑)。

いしし:私も、ずっと尊敬していて。なので、声をかけてもらったときは「もちろん、やらせていただきます」という感じでした。

ーー吉居さんも同じサークルにいて、幽体コミュニケーションズにはそもそもサポート的な立ち位置で参加されていたそうですけど、吉居さんから見てpayaさんはどんなふうに見えていましたか?

吉居:当時からもちろん尊敬していたし、今も尊敬はしていますけど、僕はあんまり先輩としては見てなかったです(笑)。

paya:(笑)。

吉居:「すごい人やなぁ」とは思ってましたね。ひとりで作っている曲も聴いていたし。

ーーpayaさんはどういった経緯で音楽作りを始めたんですか?

paya:最初に音楽をやり始めたのは、中学の頃に吹奏楽部に入ったときですね。吹奏楽部ではトランペットとユーフォニアムをやっていたんですけど、曲をやっていく中で、「この曲のメロディ、そっちに行くんや。僕だったらこう動かすな」っていうのを試してみたり、あと、人数が少ない吹奏楽部だったので、本来は50人でやるものを20人でやらなきゃいけない、みたいなことも多くて。そういうときに楽譜のアレンジをするんですよね。そういうことをやり始めたときに、「自分でゼロからでも作れそうだな」と思って。

ーーでは、曲作りに対しての根本的な部分は中学生の頃に芽生えていたんですね?

paya:そうですね。当時、『大合奏!バンドブラザーズ』というゲームがあって。あれにDAWソフトみたいな機能があって、それを触り始めたときに、自分で曲を作ることを始めました。そのあと、ギターとベースを同じくらいの時期に触り始めて。

ーー当時はどういった音楽が好きだったんですか?

paya:好きだったのは、クラシックとジャズですね。

ーーそうやって始まった曲作りを続けてきて、SoundCloudに上げるようにもなったわけですが、payaさんにとって音楽作りとはどういう行為なんですか?

paya:やり続ける理由は、やってしまうからやり続けている、ということ以外にはないような気がします(笑)。

ーーなるほど(笑)。

paya:ただ、そのなかでも喜びはあって。最初に自分が「こういうものを作ろう」と思っていたとしても、最終的にその通りに完成することってほとんどなくて。想定していなかった形になることの方が多いんです。でも、それはそれで新しいものが見えてくるし、そこに楽しさは感じていますね。