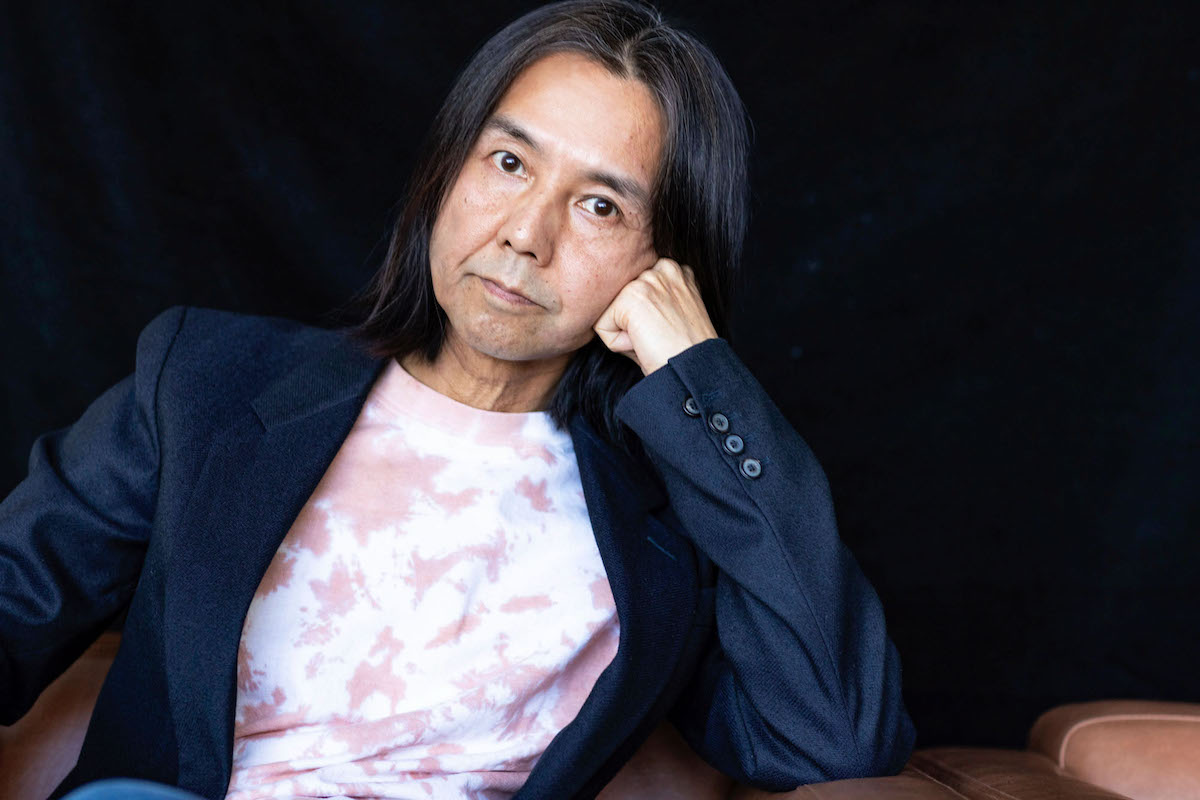

高橋幸宏が後世に与えた多大な影響 高野寛が証言する、70年代から現代に至るイノベーターとしての真価

(高橋幸宏は)「ドラマーとソングライター、2つの顔がある」

ーー今回リマスター再発された『WHAT, ME WORRY?』や『薔薇色の明日』は発売された当時、聴いていましたか?

高野:もちろんです。すごく好きだった。だけど、その後は意外と聴き返していなかったなと思って、今回改めてオリジナル盤と聴き比べたりしたんですけど。

――ちょうどYMOが動いていない時に出したソロアルバムということで、YMOと地続きの音ではあるけれど、ファンとしては、ソロを出してYMOはどうなっちゃうんだろうという、ちょっと複雑な気持ちもありましたよね、当時は。

高野:そうですよね。割と、そういう時期でしたね。しかも作品として、すごく充実しているので、余計にバンドはどうなるんだろうという気持ちもあったりして。

――高野さんはどの曲が好きですか?

高野:『WHAT, ME WORRY?』だと、僕は本当に王道が好きなんですよね。「IT'S GONNA WORK OUT」とか「DISPOSABLE LOVE」とか。2ndアルバムの『音楽殺人』もすごく好きだったんですけど、今回の2作は、よりシンセが多用されていて「YMOの人」という色が濃くなった、はじめてのアルバムのような気がするんですよね。今聴くと、シンガーソングライターとしての幸宏さんが確立されたアルバムがこの2枚なんだなというふうに改めて思います。ドラマーのソロアルバムではないですよね。

――砂原良徳さんと白根賢一さんの対談(※1)でも、その話になって。幸宏さんはドラマーでありながら、この曲にドラムは必要ないと思ったら使わないという判断ができる、珍しいタイプのドラマーという話をしていました。

高野:そうですね。幸宏さんのドラムはもちろん素晴らしいんだけど、ソロアルバムに関してはドラマーの発想じゃないんですよね。ドラマーとソングライター、2つの顔がある。じゃなかったら、ドラム中心ではないこんな色彩感の豊かなアルバムは作れないですよね。

――高野さんのデビューアルバム『hullo hulloa』は幸宏さんのプロデュースですね。幸宏さんは、高野さんのどういうところを引き出したいと思っていたのでしょう。そんな話はしましたか?

高野:曲と歌詞については最初から「とてもいい」と評価してくださいましたね。あと、声も。うまくないけど、すごく特徴のある声だから照れずに活かしていった方がいいと。1stアルバムをプロデュースしていただいたことはすごく大きいです。今回、改めて『WHAT, ME WORRY?』と『薔薇色の明日』の2枚を聴き返して、この2枚で確立された幸宏さんの、特に日本語ポップスがなす世界観が、手法として僕の1stアルバムにもかなり引き継がれているのかなと感じたところがあるんですよ。とにかく、ワンアンドオンリー。シンセを使って、こういう歌ものをやるというアプローチがね。それまでにもテクノ歌謡みたいなものはあったけど、それとは違って、曲の構造自体が、今聴いても日本のポップスの中でちょっと異質な世界だったり。『薔薇色の明日』の1曲目「RIPPLE」なんて、なかなか歌が出てこない(笑)。意表をついてますよね。

ーーええ(笑)。

高野:あと、何曲かはシティポップとして捉えてもいいような曲も入っているし。テクノポップでもあるし、シティポップでもあるし、幸宏さん独自の世界でもあり、The Beatlesにつながっているようなところもある。一言では括れない、いろいろな要素を持ったアルバムですよね。その多面性が魅力なんだと思います。

――“優れた日本のポップス”であるその一方で、『WHAT, ME WORRY?』にはビル・ネルソンやトニー・マンスフィールド、ザイン・グリフ、『薔薇色の明日』にはピエール・バルーなど、海外からのゲストが参加していて、洋楽っぽい雰囲気もありました。

高野:そうですね。日本人の作っていたものに、海外の、特にロンドンの人たちが刺激されて、それに呼応して新しいものを作り、また日本で共演したりとか、そういうクリエイティブなつながりの先駆けですよね。今だとネットでそういうことをやっている人たちはいっぱいいるんでしょうけど。僕自身も学生の時に、そういうYMOの方々の交遊録を見ていて本当に憧れました。僕が中学生くらいの時までは、邦楽は洋楽よりも劣るという考え方があって、音楽ファンの人ほどそう思っていたりしたんだけど、そんな“邦楽コンプレックス”を払拭してくれたのは、やっぱりYMOだったので。本当に誇らしかったですよね、そういうゲストミュージシャンの名前を見るだけで。

――音楽もそうですけど、幸宏さんって、やることなすことセンスがあってかっこいいんですよね。

高野:自分の洋服のブランド(高橋にはファッション・デザイナーとしての顔もあり、80年代はBRICKS MONOというブランドを主宰していた)をやりながら、ドラムも上手くて、独自の世界観を持ったシンガーソングライターでもあって……やっぱり、わかりにくいんですよね、存在としては。