村井邦彦×安倍 寧「メイキング・オブ・モンパルナス1934」対談

リアルサウンドの連載『モンパルナス1934〜キャンティ前史〜』の執筆のために、著者の村井邦彦と吉田俊宏は現在、様々な関係者に話を聞いている。その取材の内容を対談企画として記事化したのが、この「メイキング・オブ・モンパルナス1934」だ。

第五回のゲストには、音楽評論家の安倍 寧が登場。1960年代前半からキャンティに通い、川添浩史の活躍を間近で見ていた安倍 寧は、当時どんな印象を抱いていたのか。詳しく話を聞いた。(編集部)

※メイン写真:1970年代はじめ、安倍 寧と村井邦彦。『月刊明星』での対談

川添浩史はインターナショナルなプロデューサーだった

村井:今日、安倍先生にお話しいただきたいのは、川添浩史さん(本名川添紫郎、1913~70)の思い出です。例えば、川添さんは日生劇場でミュージカル『ウエスト・サイド物語』をやりましたね。

安倍:はい、それについては詳しくお話しします。長男の川添象郎さん(1941~、音楽プロデューサー)がおやりになったミュージカル『ヘアー』に関しても話しておきたいですね。あの公演も、裏にはお父さんの浩史さんがいらっしゃったと考えていいと思います。

村井:象郎が「専任プロデューサー」とクレジットされていますけど、浩史さんのバックアップがあったということですね。

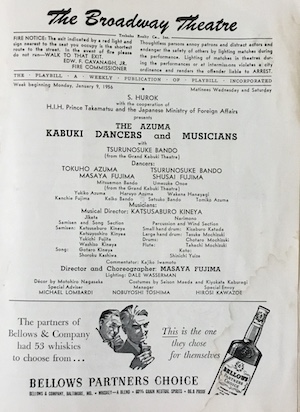

安倍:はい。あとは日本舞踊の『アヅマカブキ』の欧米公演です。これは古本屋で手に入れたんですけど、ニューヨークのブロードウェイ・シアターという劇場で上演されたときのパンフレットです。一番上にアメリカのプロモーターで、なおかつ世界最大のプロモーターだったソル・ヒューロック(ロシア生まれ、1888~1974)という男がいまして「ヒューロック・プレゼンツ」となっています。一方、川添さんの名前は控えめにしか入っていない。奥ゆかしいというか、あの人はプロデューサーではあるけれども、前に出て「俺がやる」というところがなかった。肩書も「スペシャル・エンヴォイ」です。

村井:エンヴォイは「使者」という意味ですね。

安倍:「公使」の意味で使われることもありますね。前へ前へと出て行く人ではなく、控えめなところがあったというのがこのパンフレットの、英語では「ビリング(billing、プログラムやビラなどにおける俳優やスタッフなどの順位)」というんだけども、ビリングにも表れていると思うんですよね。

村井:ビリングは本当に重要ですね。ビリングを巡ってプロデューサーと俳優が争いになったりすることさえある。

安倍:そうです。『アヅマカブキ』という日本芸能の戦後初の海外公演をすべてお膳立てした方ですから、もっと前に出てきてもいいと思うのですが、このビリングひとつ見ても、とても奥ゆかしい方だったと分かりますね。

村井:キャンティの開店は1960年で、当時の僕は高校1年生。川添さんが亡くなったのは1970年1月ですが、僕はまだ大学を卒業して2、3年でした。安倍さんはその頃27歳から37歳ですから、すでに仕事をガンガンやり出している時期ですよね。僕も川添さんに連れられて日生劇場で『ウエスト・サイド物語』のリハーサルを横から見たりはしましたけど、安倍さんは当時の事情をもっとよくご存じだと思います。あの頃はどういう時代だったのか、日生劇場がどうやって誕生したのか……。そのあたりからお話しいただけますか。

安倍:私がキャンティに出入りするようになったのは1963年ごろでした。銀座のバーやクラブの営業時間が終わった後、ママやホステスたちと一緒にどこかへ流れていくでしょう。

村井:最初は銀座からの流れだったんですね。

安倍:はい。1963年当時、私はフリーランスで音楽に関する物書きをしていました。その傍ら、日生劇場の創設にも深くかかわったんです。劇場ができたのは1963年10月ですが、60~61年くらいから設立の動きはありました。セットアップしたのは石原慎太郎さん(1932~、芥川賞作家、運輸大臣や東京都知事などを歴任、俳優石原裕次郎の実兄)なんですね。石原さんと浅利慶太(1933~2018年、劇団四季の創設者)が飲んでいるときに、浅利が「俺たちが芝居をやるための劇場が欲しいんだけどな」と石原さんに訴えた。

村井:はい。

安倍:最初は石原さんが、東急電鉄の持っている映画館をうまく利用できないかと発想したんです。石原さんと東急の総帥の五島昇さん(1916~89、東急を事実上創業した五島慶太の長男)は親しくされていましたから、石原さんが五島さんに話を持ち込んだ。すると五島さんは自分の映画館ではなく、東京に進出しようとしている日本生命の話を始めた。「どうだ、大阪の日本生命が出てくるっていうから、あれを乗っ取っちゃえよ」とおっしゃったのです。浅利、石原、五島という人間関係、日本生命の東京進出、そこにビルができる……。その中に劇場をつくろうという話になった。

村井:知らない人のために説明しておいた方がいいと思うのですが、浅利さんと安倍さんは学生時代からの仲間ですよね?

安倍:そうなんです。私は1952年に慶應義塾大学の文学部に入りました。そのとき同級生になりました。

村井:以来、浅利さんとはずっと一緒にお仕事もされたんですよね。浅利さんが劇場を欲しいというので、石原慎太郎さんを通じて五島昇さんに相談して……。

安倍:はい、そういうことです。日本生命は当時、東京ではほとんど知られていなかったんですよ。関東では第一生命が非常に強かった。それで東京進出にあたって、日比谷の一等地にビルを構えようということになった。当時の日本生命のトップの弘世現さん(ひろせげん、1904~96)のお考えでした。五島さんはそれに便乗したといってもいいのかな、東京に進出してくる大阪の生命保険会社が建てるビルの中に劇場をつくることを思いついた。劇場が欲しいという若者たちの願いを真摯に受け止めて日本生命につないだわけで、そこは親分肌の五島さんらしい先見の明でしょう。若い人を何とか引き立ててやろうという空気が、当時のトップの人たちにはありましたね。

村井:安倍さんも浅利さんも、石原さんも当時は20代ですものね。

安倍:はい、20代後半でしたから。私も広報担当顧問ということで日生劇場の創立に陰で関わりました。それで銀座に飲みに行く機会が多くなったんですよ。やっぱり社交場といえば銀座なんです。日本生命の日生劇場がスタートする、スポンサーを獲得しなくちゃいけない、スポンサーや広告代理店の人たちと銀座のクラブへ行くことになる……。そういう流れだったんですね。銀座のクラブはあらゆる職種の人たちが混じり合う社交場だったんです。

村井:そうですね。政界、財界、文化界。すべて入り混じっていましたね。

安倍:そういう銀座の社交場に集う人たちが、午前零時を過ぎてから行ける店がないかなという話になった。それで「最近、飯倉片町にキャンティっていう面白い店ができたよ」と。僕が誘われたのは、関西から進出してきて、当時の銀座で異彩を放っていた人気のあるクラブの……。

村井:「ラ・モール」の花田美奈子さん(1929~2013)ですか。吉田俊宏さんと共著で連載している小説『モンパルナス1934~キャンティ前史~』の「エピソード1」にも登場します。

安倍:そう、おっしゃる通り。経営は三好興産、マダムが花田美奈子さんでした。あのクラブには政財界からいろんな人が集まってきていました。そこで花田さんから「飯倉片町に面白いお店ができたのよ」って……、まあ、そういう経緯です。常連だったソニーの盛田昭夫さん(1921~99、ソニー創業者の一人)はお酒を一滴も飲まなかったけど、あの人の前にはいつもカンパリソーダが1杯置いてあって、ほとんど飲んだふりをして飲まなかった。造り酒屋の息子なのにね。それで盛田さんたちと連れ立って「じゃあ、キャンティっていうイタリア料理店に繰り出してみましょうか」と盛り上がって、銀座から飯倉片町に席を移した。キャンティには川添浩史、梶子(1928~74、浩史の後妻)夫妻という非常にユニークな方がいらっしゃって。そこでいろいろ人間関係が広がっていったわけです。

村井:なるほど。ところで『ウエスト・サイド物語』は日生劇場のごく初期ですよね。

安倍:日生劇場のこけら落とし公演は1963年10月20日、カール・ベーム指揮ベルリン・ドイツ・オペラの「フィデリオ」(ベートーヴェン)でした。1964年のこけら落とし1周年はもっと軟らかいものにしようという考えが劇場側にもあったのですが、たまたまそこに川添さんが『ウエスト・サイド物語』の話を持ち込んで上演が決まったのです。当時、日生劇場をプロデュースしていた石原慎太郎さんと浅利慶太の企画ではなく、川添さんが自ら親しくしていた五島昇さんと話をして持ち上がった企画なんですね。だから当時、浅利なんかは不満顔でした。

村井:ああ、そういうことだったんですか。

安倍:五島さんと川添さんは非常に親しかった。川添さんはそういう点では、とても顔の広い方でしたね。当時の日本を牛耳っているような人たちとツーカーで話のできる人だった。例えば、フジサンケイグループのトップだった鹿内信隆さん(1911~90)。

村井:川添さんとは早稲田第一高等学院時代の同級生ですね。

安倍:そう。だからツーカーの仲でした。同じように五島さんともツーカーの仲だった。これはアメリカ側が川添さんに持ち込んだ話なのか、川添さんがアメリカに持ち込んだ話か、分かりませんが、アメリカのバレエのプロデューサーにポール・ジラード(1913~2013)という人がいたんです。

村井:あー、はい。覚えがあります。

安倍:この人はもともと東欧ハンガリーの人でダンサーだった。後にプロモーターになるんです。大きな仕事ではニューヨーク・シティ・バレエ団のヨーロッパ公演を成功させている。

村井:なるほど。

安倍:戦後、日本によくやってきていた。そのジラードが自伝(2002年「アンダー・マイ・ウイングス~マイ・ライフ・アズ・アン・インプレサリオ」、未邦訳)に書いているのですが、日生劇場から『ウエスト・サイド物語』を日本に持って来たいと頼み込まれたようです。川添さんがジラードとどうやって知り合ったかは分かりませんが、とにかく 2人の間で話が始まった。次にジラードがジェローム・ロビンズ(1918~98、アメリカの振付家)にこの話を持っていった。ロビンズは『ウエスト・サイド物語』の初演時から振り付けと演出を手がけていましたからね。しかし公式なカンパニーを作るのはユニオン(労働組合)の許可が必要だから難しいんですよ。

村井:ははあ、そうなんですね。

安倍:本当ならブロードウェイでカンパニーを立ち上げて、それを日本に持ってくるのが理想なんです。良いメンバーが集まりますからね。しかし、ユニオン絡みでいろいろ難しい問題があるので、日本で立ち上げようってことになったわけです。

村井:なるほど。

安倍:それで、おおざっぱなオーディションだけはニューヨークのブロードウェイでやって、稽古その他は東京でやることになった。

村井:当時の記録を読むと総勢100人に近い人たちが来日して、みんなホテルに泊まって、全員にご飯を食べさせて、リハーサルを1~2カ月やって……と。途方もないコストがかかったんじゃないかって僕は思ったのですが、そういう背景があったんですか。実際、カンパニーの規模はどのくらいだったのですか。

安倍:メンバー総出でやって25~30人の間だと思いますね。さらにアンダー・スタディーといって、誰か調子が悪くなったときに代わりをやる人たちや裏方もいましたから、最低でも50人かな。100人いたかは分からないけど50人はいたでしょうね。バンドは日本のバンドを入れたと思います。一番重要なのは、ポール・ジラードがジェローム・ロビンズに「あなたは何もしなくていいから、遊びのつもりで日本に来てくれ」と声をかけたこと。ジラードの自伝に全部書いてあるんです。遊びがてらロビンズが来たのは事実だったんです。

村井:僕はすごくラッキーだったのですが、川添さんに連れられてリハーサルを見に行ったら、ちょうどロビンズがいたんです。舞台の上は主役級で、映画でもどっちかの親分をやった、有名な……。

安倍:映画版『ウエスト・サイド物語』にも出演していたタッカー・スミスっていう俳優が来ていたと思うんですよ。

村井:そう、その人!

安倍:でも、映画版と役が違っていたと思います。日生の舞台には、映画よりもいい役(ジェット団のリーダー・リフ)で出ていましたね。タッカー・スミスは映画に出ている俳優ということもあって、ファンに人気がありました。

村井:そうでした。

安倍:村井さんの記憶を補強しますと、日生劇場でリハーサルをする前に1カ月以上の稽古があったんです。港区の桜田小学校(当時)だったかな、西新橋のあたりですね。その小学校の体育館を借りて、そこで一から立ち上げた。つまりニューヨークでやったのはおおよそのオーディションだけで、そこでめぼしい役柄は決めてきた。しかしニューヨークで稽古をするとなると、ユニオンの様々な規約に抵触することになる。例えば稽古中もギャラの何分の1を支払わなくちゃいけないとかね。そこでジラードは、およそのメンバーだけ決めておいて、稽古は日本でやったわけです。

村井:なるほど。日生劇場で見たリハーサルで、いまだに覚えていることがあります。僕はジェローム・ロビンズがいかに偉大な人かは知っていたんです。彼が舞台でタッカーにああしろ、こうしろと言うわけですよ。するとタッカーも、いや、こうじゃないかとか、結構いろいろ言うのね。別に盾突いているわけじゃないんだけど。ジェロームはどう対応するのかと思っていたら、ぶつぶつ何かを言った挙げ句、結局タッカーの言い分を聞いてやっていました。僕はジェロームのような偉い人に口答えなんかして大丈夫なのかな、って学生ながらに思いましたけどね。

安倍:『ウエスト・サイド物語』にまつわる川添浩史さんの話を一つしましょう。日本の記者団を相手に記者会見を開いたんです。もちろん、アメリカからブロードウェイのカンパニーが来るのは初めてのことでした。

村井:かつてなかったことですよね。

安倍:はい。記者たちといろんなやり取りがあった後、アメリカのカンパニーから「日本のお客さんは大変シャイだと聞いているけれど、実際はどうなのですか。我々は拍手喝采がないとやりにくいんだ」と質問が出たんですよ。出演者の側から質問なんて異例のことだから、日本の記者団はタジタジとなって、誰もその質問に答えられなかった。シーンと静まり返ってしまって、あまり良い雰囲気ではなくなったんです。

村井:演劇や音楽の記者がたくさん集まっていたのに。

安倍:そうなんです。すると川添さんが「僕が代わりにプロデューサーの立場でお答えしましょう」とその場を引き取ったんです。

村井:ほお。

安倍:「確かに日本人はシャイです。しかし日本のお客さんはオペラを観ても、バレエを観ても、心では深く受け止めているのです」と、そんな話を始めた。しかも、すべて英語で話した。さらに「日本人は非常にインプレストする(impressed、感動する)が、その気持ちをエクスプレスする(express、表現する)のがとても下手な国民である」と続けた。感動することについては、他の国民と変わりはないか、あるいはそれ以上である。だから心配する必要はありません、と結んだのです。

村井:そういえば、川添さんはよく「日本文化はインプリシット(implicit、暗示的)でエクスプリシット(explicit、明示的)ではない」と言っていたのを思い出しました。川添さんが日米双方の文化をよく知っていたことが分かりますね。

安倍:その通り。しかも、その場でインプレストとかエクスプレスという言葉をパッと出した。僕はとても感動したね。さすがというか。そうしたらね、なんと、その川添さんの説明に対してカンパニーの連中が拍手を送ったんだよ。

村井:へえ、たいしたものですねえ。

安倍:これも良い交流ですよ。川添さんの答えにもびっくりしたけど、その答えに拍手を送ったカンパニーもすごい。変な話だけど、本番の舞台より、その記者会見の光景の方が忘れられないね。そういうところが川添浩史の真骨頂じゃないかなと思います。当時、プロデューサーっていう役割はよく分からなかったけれども、いざという時の出番ね。それが川添さんの場合は見事だった。インターナショナルなプロデューサーですよ。