鬼束ちひろは“終わらない旅をしている” ツアー完走で実感した唯一無二の表現

7月12日、中野サンプラザホール。開演前、クラシックのピアノ曲だけが延々流れる場内は恐ろしく静かだった。通常、ライブが始まる前というのはそれなりにざわざわしているものだが、友人と喋ったりしている人はほとんどおらず、誰もが静かに始まりを待っている。ひとりで観に来ている人の数がそもそも多いのかもしれないが、それにしたって静かだ。昨年11月の同会場の公演もそうだった。果たして今夜の鬼束ちひろの状態はどうなのか。声はどのくらい出るのか。自分を含め、そんなふうにある種の緊張を持ちながら開演を待っている人が多いのだろう。

開演予定時間を5分過ぎ、10分過ぎ、15分が過ぎても場内はシーンとしていて、ピアノ曲だけが静かに流れている。鬼束はいま、楽屋で精神統一をしているのか、あるいはもしかすると何らかの不安要素があって開演が遅れているのか。そんな考えも一瞬頭によぎったが、予定時刻を20分ほど過ぎたところで客電が落ち、まずバンドメンバーたちがステージに登場した。続いて鬼束本人が登場。しかし観客は歓声を送るでもなく、大きな拍手で迎えるでもなく、やはり静かなまま。そのように一種独特の張り詰めた空気の中、バンドの演奏が始まった。

チェロ、バイオリン、ピアノ、ギター、ベース、パーカッションからなるバンド編成。昨年11月の同会場での公演はピアノ、チェロ、パーカッションというミニマルな編成だったことから、今回はアルバム『シンドローム』に代表される現在の彼女の世界観をより厚みのある音の形で表現しようと意図したことがわかる。

開幕曲は、昨年の中野サンプラザ公演で終盤に歌われた「good bye my love」。『シンドローム』の1曲目を飾ったのもこれだが、2枚組ライブ作品『Tiny Screams』では最後に収録されていたため、何やらそこからの循環を感じてしまう。チェロとバイオリンの繊細な音色を比較的前に出し、それと鬼束の歌をそのほかの楽器が支えるようにして鳴る。そのようなバンドアンサンブルが実に素晴らしいというのは、始まってすぐに感じられたことだった。鬼束はといえば、その曲のイントロから演奏に合わせてカラダを左右に揺らせていた。“踊る”というほどではないにせよ、そのようにリズムに合わせてカラダを左右に揺らす彼女を自分はこれまで観た記憶がなく、新鮮だった。そして歌唱。極端に悪いわけではないが、ピッチに関しては少し頼りない。『Tiny Screams』を繰り返し聴き、昨年の中野サンプラザ公演における同曲の力強さ、とりわけ〈呼べるまで~〉という箇所の声の伸びを記憶していたため、尚更声の伸びなさも気になった。

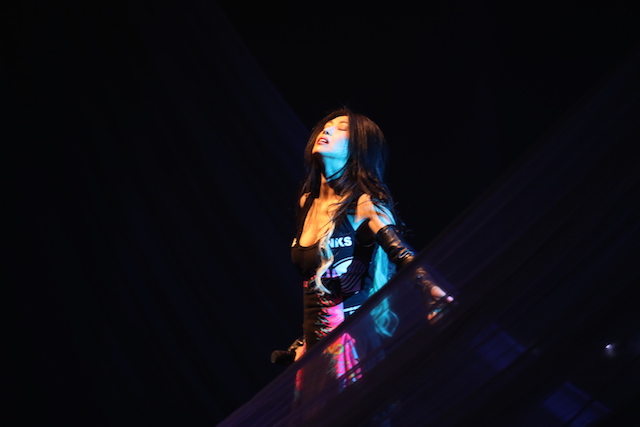

「碧の方舟」「Sweet Hi-Five」と新作『シンドローム』の曲が続いたが、まだ声の出とピッチは危うい。危ういがしかし、歌への入り込み度合いの高さは強く感じられた。それは歌唱以上に、動きから伝わってきた。以前の鬼束はメロディの高低に合わせるように(手で音程をとるように)マイクを持っていない側の手を上下に動かして歌っていた。ときに屈んで歌ったり、足を開きめにして力を込めたりすることはあったが、動きと言えばそれぐらいだった。が、今回は腕を高く挙げたり、片膝をついて腕を前に突き出したり、ときには歌舞伎でいうところの見得を切るようなカッコをしたりしながら歌っていた。明らかに身体による表現の割合が増し、大きく動いていたのだ。曲とカラダが一体化し、エモーションを全身で表現しているという、そんなあり方。それは去年までとは異なる、2017年の鬼束ちひろの表現の仕方だった。

ピッチの不安定さがどうしても気になる序盤ではあったがしかし、4曲目「BORDERLINE」の迫力は特筆すべきものがあった。歌の力を強く感じられた。歌いながら最後は座り込み、ステージに頭をつける鬼束。常にボーダーラインに立ち、それを越えたり戻ったりを繰り返してきた彼女にとって、『Sugar High』最終曲のこれはやはり特別な1曲なのだろう。彼女の歌を聴きに来る観客たちは正直で、この曲の終わりにはそれまでと比較にならないほど大きな拍手が起き、しばらく鳴りやまなかった。が、鬼束は片手でそれを制し、次の「蛍」へと気持ちを移すのだった。

「蛍」の終盤、背景にはまるでたくさんの蛍が発光しているような映像効果が。そして「陽炎」から初期の代表曲のひとつ「流星群」、さらに「眩暈」へ。もとより美しい「流星群」と「眩暈」は経年によってますます美しさ・優しさが増し、並べて歌われることで彼女の祈りにも似た気持ちが一層伝わってくる。続く花岡なつみへの提供曲「夏の罪」では歌唱が安定を見せ、ストリングスの繊細な音色と合わさることでより儚さが強調された。

「帰り路をなくして」「ラストメロディー」、そして「X」。立て続けに演奏されたこの3曲は、この日のハイライトと言っていいぐらいの密度の濃さがあった。わけても「X」。これが凄かった。チェロとバイオリンの鳴りに対して、ギターはオルタナティブロックのようにギシギシミシミシと歪み、その合わさりが鳥肌ものの緊張を生む。鬼束はといえば髪を振り乱しながら歌い、ノイズと共に感情が昂っていく様子。ギターが狂ったような歪み方を見せたクライマックスに至って、彼女はのけぞり、ステージに倒れ込んで、腕だけを天に伸ばした。まるで侍の絶命の瞬間みたいなあり方。正直に書くと2009年の発表当時、自分はこの曲「X」のやや時代錯誤的なアレンジやボーカル処理が好きじゃなく、繰り返し聴くこともなかったのだが、この日ナマで味わったそれにはまったく異なる感触があった。このバンドで、このライブで、「X」という曲は完全に生まれ変わっていた。このツアーの白眉だ。

このあと「悲しみの気球」「シャンデリア」「ULTIMATE FICTION」「弦葬曲」と、『シンドローム』から4曲を。「弦葬曲」のチェロとバイオリンのアンサンブルはとりわけ美しく、〈忘れてしまえる傷口となれ〉と歌われるその部分は(実際の歌詞の意とは違うにせよ)鬼束自身の過去に対する思いのようにも響いてきたのだった。そして、「月光」へ。一時期はある種の呪縛となり、歌うことを拒んでいたこともあったこのヒット曲を、鬼束はいま、ちゃんと大事な曲として歌っている。ただ、惜しいかな、この日の「月光」では再びピッチが少し不安定になった。曲の終わりで彼女の後ろに浮かび上がった満月のような黄色い円を見ながら、月の見え方と同じように彼女の歌もその日そのときで違うということを改めて感じていた自分だった。

ラストナンバーは『シンドローム』の重要曲「火の鳥」だった。曲調も手伝い、それまでのどこか緊迫したムードがここで見る見るうちに氷解し、和らいだ空気が会場を包み込んだ。〈哀しい微熱よ 貴方に届け〉。そう歌いながら、まさに“貴方に届け”とばかりに観客に腕を伸ばして歌う鬼束。一人ひとりに語り掛けるような優しさと柔らかさに満ちた歌声は、観ている者全ての心に響いたはずだ。歌い終わると鬼束は、驚いたことに「どうもありがとうございました」と言葉を発して、明るい笑顔で手を振った。

鬼束ちひろのライブにMCはない。いつもなら最後の最後に演奏者と並んで「礼!」と言うだけだ。それだけに、この日彼女の口から「どうもありがとうございました」という言葉が発せられたことには驚きながらも胸が熱くなった。昔からライブを観続けているファンは、みんなそうだったはずだ。そしてバンドメンバーが横一列に並ぶと、彼女はもう一度「ツアー、どうもありがとうございました」と感謝の思いを大きな声で口にして、メンバーたちと手を繋いだまま深くお辞儀。そのあとの笑顔のピースが、とにかくやり終えたということの充実感を物語っていた。

そして笑顔のままステージを去るかと思いきや、鬼束は客席前方にいた女性ファンのひとりを手招きし、そのままハグ。その女性と鬼束がどういう関係なのかを我々は知らないため、一瞬誰もがきょとんとなったが、両者は喜びを分かち合っているように見え、だから観客全員がそれに対しても大きな拍手を送っていたのだった。

ピッチの不安定さ、声の伸びなさに対して、「ああ、惜しい」と感じる場面は少なくなかった。ライブ作品(『Tiny Screams』)にもなった昨年11月の中野サンプラザホール公演に比べると、この日の鬼束のコンディションはそれほどよくなかったんじゃないかと思えたし、いまの彼女ならもっとやれる、もっと安定した音程で歌える、もっと力強く歌えるはずだと、そういう思いが残ったのも確かだ。が、じゃあこのライブがよくなかったのかというと、そうじゃない。完璧でも完全でもなかったけれど、彼女が全身全霊で歌っていたことは間違いないし、それは手や足の動きにも表れていた。「BORDERLINE」や「X」など鬼気迫るような歌唱と動きに圧倒された場面もあったし、最後の「火の鳥」は大きな優しさに包まれた感覚になった。先述した通りバンドアンサンブルも実に素晴らしく、鬼束とバンドメンバーたちとの信頼関係がそこから見て取れた。

そもそもいいライブとはなんだろう。そんなことを考えながら中野の街を少し歩いた。音楽は(ライブは)スポーツじゃないので、完璧だから感動するというものではない。例えばかつてエイミー・ワインハウスというシンガーが存在したが、彼女のライブはいいときと悪いときの差が極端に激しかった。心ここにあらずといった状態でステージに立つこともあったが、思いが歌にこもったときの凄さは筆舌に尽くしがたいものがあった。その安定のしなさが、むしろひとりの人間としてリアルで、それ故エイミーの歌はソウルミュージックとして響いたわけだし、それ故に永遠のものとなった。彼女が常に100点のライブを続けていたら、また違った評価は得たであろうけど、そのような永遠性を獲得することはなかったに違いない。そういうリアルさが鬼束ちひろというシンガーにもある。喉が開かず声が弱く出たり、ときには裏返ってしまうこともあるが、魂がそのまま声に乗るようにして放たれることもある。このひとは命を削って歌っているんじゃないかとまで思えるときもある。この日もそういう瞬間が確かにあった。トータル的に完璧と言えるようなライブでは決してなかったが、自分は改めてこの公演で鬼束ちひろの唯一無二性を強く実感したのだった。