『サガ オーケストラコンサート2025』で駆け巡った35年間の走馬灯 我々はいまも“サーガ”を生きている

6月1日、東京・渋谷のNHKホールにて『SaGa 35th Anniversary サガ オーケストラコンサート2025』が行われた。スクウェア・エニックス社が誇る人気RPGの35周年を記念した本公演では、1989年12月に発売されたシリーズの原点『魔界塔士Sa・Ga』から、2024年4月発売の『サガ エメラルド ビヨンド』、2025年にリマスター版として再誕した『サガ フロンティア2』など、まさしく35年分の歴史が紡がれた音のサーガ(物語)であった。

今回は昼と夜に分かれた2部制によって開催されたが、本稿では夜公演の模様をお伝えする。昼夜で曲目が変わっているので、その点にご留意いただきたい。指揮を永峰大輔氏、演奏をパシフィックフィルハーモニア東京が担当した。なお、メインMCはYouTubeのサガ公式チャンネルやスクウェア・エニックス公式チャンネルでお馴染みのノブオ(ペンギンズ)が務めていた。

1曲目に演奏されたのは、『魔界塔士Sa・Ga』をはじめとする初期作品から「プロローグ」。本公演はおおむねシリーズの発売順をなぞるように披露されたが、“始まり”には最適の楽曲だった。

その直後には、同じく初期の『Sa・Ga2 秘宝伝説』や『時空の覇者 Sa・Ga3 完結編』から戦闘シーンの楽曲「必殺の一撃」や「戦!」などがメドレー形式で早速血沸き肉躍るバトルの場面へと我々を誘った。NHKホールには何度も足を運んでいるが、個人的にはこの箱の雰囲気がすこぶる好みだ。クラシカルな空気感と映画館並みに暗い客席。それがステージ上を際立たせ、演者の一挙手一投足に目が行く。

「必殺の一撃」あたりでは奏者が楽譜をめくる様子すらも臨場感たっぷりに映った。このあとのステージMCで、本シリーズのコンポーザーにしてゲーム音楽界のレジェンド・伊藤賢治氏は「初期の3作品はゲームボーイでしたから、同時に3音しか使えませんでした。それが今やフルオーケストラということで、感慨深いですね」とコメントしていたが、35年分の歴史が乗った旋律は圧巻の迫力である。

続く『ロマンシング サ・ガ』(1作目は1992年1月発売)シリーズの「バトルNo.1」では、同時発音8音のスーパーファミコン時代の楽曲をフルオケで再現。性能が進化したとはいえ8和音。やはり辣腕ぞろいの楽団の手にかかれば凄まじい飛躍を遂げる。トランペットやクラリネットが牽引する主旋律は華々しく、ストリングスがひたすら楽曲を躍動させた。

2024年10月には『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が発売されたが、『ロマサガ2』のリメイク作品に対し新曲があわせて発表された。そのひとつが「Dress in dread〜恐怖を纏う者〜」。本公演でサガオケ初披露。PlayStation 4以上の性能に準拠して作られたこの曲は、原曲からしてリッチである。恐ろしい隠しボス・ドレッドクィーン(第二形態)の戦闘楽曲として実装され、最強の敵にふさわしい重厚な内容に仕上がっている。

第二形態は本当に恐ろしい敵で、通常攻撃ですらまったく油断できない強さを誇っていた。くだんのバトルでも大いに手に汗握ったが、オーケストラでもその興奮がよみがえってきた。

そして、サガオケの定番にしてスーパーキラーチューン「アビスゲート〜四魔貴族バトル1〜四魔貴族バトル2」のメドレー。YouTubeにも過去公演のものがアップされているが、何度予習して会場に行っても感動が薄れることがない。

このメドレーの凄みは各セクションすべてに見せ場があるところだと感じる。ホーンやストリングスはもちろん、パーカッションのようなリズム隊、シェイカーやウィップの音まで際立っており、さながら総力戦の様相を呈している。タクトを振るう永峰氏はもはや“戦っていた”。指揮棒や手のひらから朱鳥術や蒼龍術を繰り出しても、きっと受け入れてしまっただろう。

直後のMCでノブオ氏が舞台袖から姿を見せるなり、「好き!!!!」と興奮を隠さずに言っていたが、頷くファンも多かったはずだ。「オーケストラコンサートのMCってもっと粛々と厳かに進めたほうがいいんでしょうけど、もう好き!!!」と語る姿には共感しかなかった。

筆者が夜公演を選択した理由、そのひとつは『サガ フロンティア』(1997年7月発売)の楽曲にあった。それが「ALONE」。ダンジョン「生命科学研究所」で流れるBGMだが、伊藤氏いわく当初はその予定はなく、「悲しい曲3」と呼ばれていたようだ。

ひたすら物悲しいメロディーがリフレインする同楽曲は、プロデューサーの河津秋敏氏によって、ゲームオーバーに直結するイベントがやたら多いマップのBGMにあてがわれた。本作にはキャラクターボイスの実装がないのだが、そのぶん音楽が雄弁に物語る。「ALONE」はミニマルな構成ながら寂しさや切なさが乗っており、フルオーケストラでも見事にそれらが再現されていた。

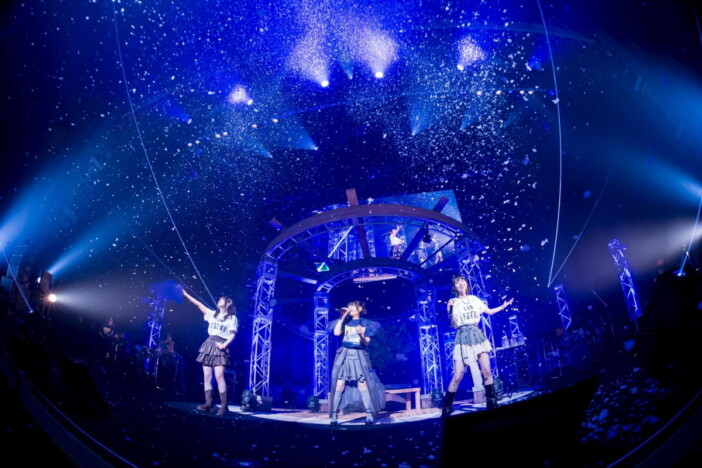

第1部を締めくくったのは、ボイスパフォーマー・岸川恭子を迎えて披露された「熱情の律動」。コンサートの定番といって差し支えない名曲は、タイトルが示す通り桁違いのパッションでもって会場のボルテージを上げてゆく。

岸川女史のパフォーマンスに引っ張られるように、楽団の奏者たちの身体性も一段上がり、ステージ上の熱気も鬼気迫るものがあった。そしてやはり、先述したように伊藤氏はライブにおいてそれぞれの楽器パートをいかにして耀かせるかを大きなテーマと考えているように見える。この楽曲ではそれぞれのソロ演奏が行われたが、コンサートマスター(ヴァイオリン)だけでなく、オーケストラの低音域を支えるチューバ、リズムを司るパーカッションにもフォーカスされた。

休憩を挟み、コンサートは後半へ。リマスター版が発売されたばかりの『サガフロ2』の楽曲が立て続けに演奏された。本作のメインコンポーザーは伊藤氏ではなく浜渦正志氏だが、当時はえらく苦労したようだ。のちに「遁走した」と語るほど追い込まれていたことを明かしている。

#過去作回想 ⑦サガフロンティア2。HSP、プレッシャー、バッシングなどに負けて開発中に暫く遁走した。辞職寸前の段階まで行くと迷いが吹っ切れ皮肉なことに過去作で一番人気を得ることに。最後に異常な速度で書いたので仲間内でプチ伝説化した。

— 浜渦正志 Masashi Hamauzu (@MasashiHamauzu) December 8, 2017

その痛みが伴った影響なのか、軽快なタッチの「Vorspiel」や絢爛な「Präludium」にはどこか優しさが漂っているように感じられた。その後「Theme〜Roman」が演奏されたが、このメドレーには「世界は優しく美しい」と名付けられていた。そのものズバリ。これ以上本作を端的に表す言葉が存在するのか想像するのが難しい。

ノブオ氏も本作の魅力として主人公のひとり・ギュスターヴの幼馴染であるフリンの名前をあげ、「あけび! あのシーンは本当に泣ける」と熱く語っていた。最序盤でプレイヤーは偉大なる母・ソフィーに人間の何たるかを教えていただくことになるのだが、本作はまさに人生賛歌。ギュスターヴが人間性を獲得していく様子を、我々は間近で見ていた。その劇伴として「Theme」や「Roman」は至高そのもの。場所がNHKホールでなければ、歯ぐきから血を流して嗚咽を漏らしていたかもしれない。

『サガ スカーレット グレイス』(2016年12月発売)のころになると、ハードのオーディオ性能にほとんど制限はなく、ボーカルトラックの名作が次々に生まれている。「砕かれし星」はソプラノ歌手の野々村彩乃を迎えて演奏されたが、本作もまたその流れの中で誕生したマスターピースだ。

会場の端から端まで響き渡る歌声は、我々の肌を突き刺すような鋭さを持ち合わせていた。鮮やかな真紅のドレスが、本作の文脈やコンセプトを克明に浮かび上がらせているようで、迫力があった。

歌モノは『サガ エメラルド ビヨンド』の獅子王戦BGM「心踊らせて」や『ロマンシング サガ リ・ユニバース』(ロマサガRS)の「繭姫」でも続いた。前者は再び岸川女史を迎え、後者では声優/歌手の岩男潤子を迎えた。

御大から全幅の信頼を受ける女史は再度大迫力のスキャットを示し、楽団をもエンパワーメントするようなパフォーマンスを見せた。そして「繭姫」を高らかに歌い上げた歴戦のディーヴァは、伊藤氏をして「注目すべきは岩男さんの歌声。それに尽きます」と言わしめた。『ロマサガRS』6周年を記念して発表された同楽曲は、メインシナリオ「クラウド・レルム編」の神秘性を見事に表現し、オーケストラでもその輝きを示していた。

そして本編のラストを飾るのは「無念を晴らす刻(とき)」と名付けられた、「全滅のテーマ」から「七英雄バトル」へのメドレー。プレイ経験のあるファンならばサガシリーズの戦闘難易度がどのようなものかご存知かと思うが、恐らく全滅経験のないプレーヤーは極少数派だろう。シリーズを通して我々は幾度となく歯噛みする思いを味わってきたが、それはまさしく“無念”である。ノブオ氏いわく、「(MC用の)台本には無念としか書かれていなかった」そうだが、パンフレットにも楽曲の詳細が書かれていなかった。

サプライズ要素もあったこのメドレーでは、RPGのナラティブが表現されていた。全滅からのリベンジ、屈指の名曲である「七英雄バトル」はさらなる臨場感をもって再現されていた。

アンコールには「ロマサガ」シリーズから「最終決戦! -ラストバトルメドレー」が披露された。やはり最後は必殺技で締めるということだろう。偉大なるラスボスたちとの最終決戦が、暗い場内に煌々とよみがえる。その様はまるでニュー・シネマ・パラダイス。河津氏は「昔はゲームを作っていると、『子供を騙して金を稼いでいる』とそしりを受けた。このようなコンサートを開けるのも、ときには親に隠れながらゲームをプレイしてくれたみなさんのおかげ」と話していたが、まるで同窓会でお互いをねぎらうような感慨があった。

そしてもう1曲。公演の締めくくりとして演奏されたのが、『ロマサガ2』の「エピローグ」。伊藤氏が直接ピアノを弾き、ほかの出演者たちもステージ横でエンディングを見守った。

現在のNHKホールが開館したのは1973年。渋谷にあるほかの箱と比較しても歴史が長いこの会場は、サガオケと相性が良かった。35年続いてきた同シリーズよりもさらに年季が入ったホールは、みんなの思いを受け止めるだけの懐の深さと温かさがあった。爪弾かれるピアノの旋律を、昭和・平成・令和を生き続けるロマンスが包み込んでいた。

サガシリーズは今後も遊び続けるが、これまでの足跡に尊さを感じるような夜だった。末永くこの物語が続きますように。

『黒猫のウィズ』12周年コンサートにみる“圧倒的ストーリーテリング” 川崎に鳴り響いた「レジェンドオーケストラの音色」

スマートフォン向けアプリ『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』は3月8日、神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホールにて12周年記…