連載「Performing beyond The Verse」(第3回:VRパフォーマー・yoikami)

「未来のリハビリ・福祉・医療にVRを近づける」 VRパフォーマー・yoikamiが目指す「アカデミー賞のその先」(後編)

「メタバース」を筆頭に、拡大をつづけるバーチャルの世界。そんなバーチャルの世界には、現実世界同様にさまざまな「表現者」がいる。連載「Performing beyond The Verse」では、バーチャルにおけるありとあらゆる「創作」と「表現」にたずさわる人びとに話を伺っていく。第三回となる今回、話を聞いたのは、バーチャル空間における身体表現を追求するVRパフォーマー・yoikami(ヨイカミ)氏だ。

イギリス最大のインディペンデント映画祭『Raindance Film Festival(レインダンス映画祭)』にて、2016年よりスタートしたXR作品部門「Raindance Immersive」。世界中のXR作品を発掘し、そのクリエイティブに光を当てる部門だ。

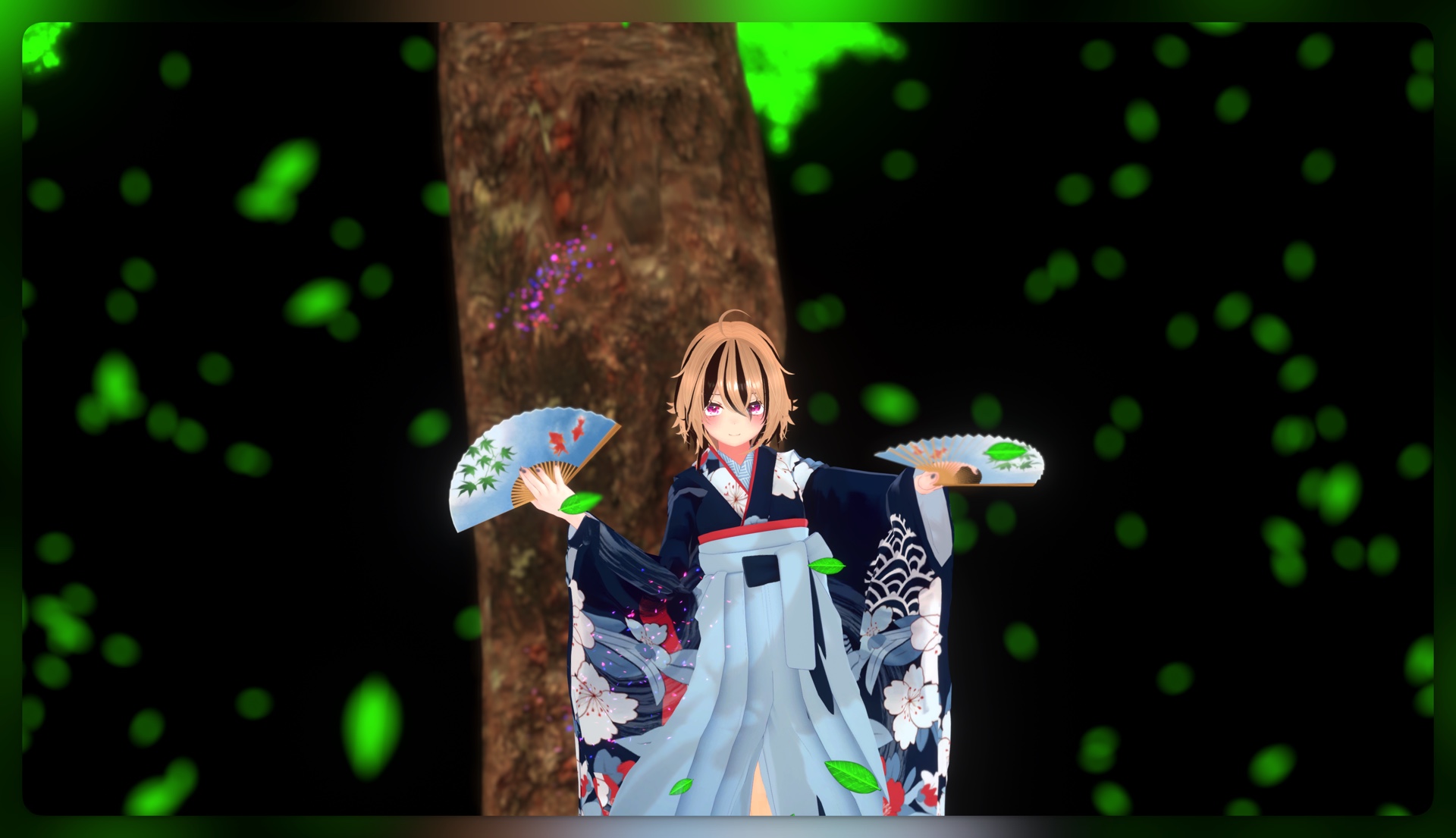

そして、『Raindance Immersive 2024』ノミネート作品のひとつにして、オープニングセレモニーにも抜擢された日本発の作品がある。その名は『SHIRO: FOUR SEASONS』(原題『白無垢世界 剣舞四季』)。「日本の四季」をテーマとした和の演舞である。

この演目で主演を務めるのが、『VRChat』を中心に活動するダンサー/パフォーマー/演出・脚本家のyoikamiだ。アメリカ音楽映画祭『サウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)』にて開催されたダンスコンテストで優勝を飾り、ヴェネチア国際映画祭の『Premio bisato d'oro 2022』にて最優秀短編賞を受賞した『Typeman』で主演を務める、VRパフォーマー・表現者の代表格ともいえる人物である。

その過去を紐解くと、表現に没頭した青春期から、半身麻痺による挫折、最愛の祖母との離別など、波乱に満ちた人生が見えてくる。彼はそんな過去を振り返り、「VRによって救われてきた」と話す。

後編ではVRパフォーマーの視点からた見た「バーチャル空間と身体表現」にフォーカスをあて、バーチャルで求められるスキルや、同氏の創作・表現における考え方について話を聞いていく(浅田カズラ)。

身体表現のあり方を、ゼロから組み直す楽しさ

――ここからは、バーチャル空間における身体表現へテーマを移していきたいと思います。まず、身体表現という領域において、バーチャル空間と現実とではどのような違いがあるとyoikamiさんは感じていらっしゃいますか?

yoikami:一番はアバターを使うこと、つまり「自分の身体ではないものを使うこと」ですね。2年くらい前から痛感しているのですが、バーチャルと現実では、身体の動かし方が根本的に異なるんです。たとえば、現実でプロとして活動されている俳優さんでも、バーチャル空間に入ってすぐはうまく演技ができないということが多々あります。現実世界で、演劇のために作ってきた身体を、バーチャル空間ではうまく活用できないからですね。

ダンスにしても、バーチャル世界ではただ踊ればいいわけではない。アバターが壊れて(破綻して)しまうような動きや、身体が服に潜り込んでしまうような動きを、いかに避けるか、たくさんの知見を得た上で臨まなければならないんです。

ここに近い領域はモーションアクターの方々ですね。キャラクターのことを思って、キャラクターを演技しながら動きを作るので、もともとその技術が備わっています。よって、バーチャル空間における身体表現は、モーションアクターの技術と、俳優としての表現力を、リアルタイムで同時に行うものだと言えます。

――身体操作技術と演技的な身体表現の複合技法になると。

yoikami:なので、ダンスも演劇も、バーチャル空間においては全く新しい演出・脚本構成が作られるべきだと考えています。

私はミュージカルにも取り組んでいますが、自分の演目って、現実世界でやるとたぶんおもしろくないんですよ。演出としてはやや地味なので。一方で、観客との距離が近いことや、花火などの大掛かりな仕掛けが、一度仕組みを組み上げてしまえば何度でも手軽に再現できることは、この世界ならではの強みなので、フル活用するべきだと考えています。

もちろん、俳優の負担もその分大きいです。特に「自然さ」を出すのはとても大変ですね。現実世界の演劇においても、「自然に歩く・喋ることはすごく難しい」とよく言われますが、バーチャルの世界ではトラッキング機器の性能や、自分とアバターの身体や声の乖離など、考えるべきことがより多く、“自然に見せること”の難易度が跳ね上がっています。

――アバターを使った表現の難易度の高さはハードルとして存在しつつ、現実ではコスト的に難しいこともリプレイが可能であるという自由さもある。納得のいく特性ですし、演目を組み上げる時点で考える要素がかなり多そうですね。

yoikami:そうですね。大変ではありますが、ゼロから組み直す必要があるということは、ブルーオーシャンであるということでもあります。誰がファーストペンギンとして泳ぎだすかと考えれば、可能性ばかりの世界なので、自分はすごくワクワクしましたね。

映画においても、3Dや4DXなど、新しいフォーマットが生まれるたびに脚本や演出の方法論が再検討されてきたと思いますが、バーチャル世界における身体表現も同じだと思います。この世界の場合、「映画が飛び出す」のではなく、「映画の中に入る」というのがポイントですね。

――バーチャル空間だからこそ可能な身体表現、というものはあるのでしょうか?

yoikami:いわゆる「バーチャルならではの表現」というフレーズは多く用いられていると思います。その一例が「舞台を丸ごと変化させる」といったものですよね。

ただ、そうした表現の課題として、「観客へのストレス」が挙げられると思います。舞台を変えたり、地面を移動させたり、バーチャル空間では“なんでも”できますが、それがあまりにも現実と違うと、経験したことないことが発生しすぎて、観客に大きなストレスを与えてしまうのではないかと考えています。具体的には「VR酔い」であったり、パーティクルライブなどで生じる、光の明滅によるてんかんのような症状です。

私自身は、7年ほどVRに触れてきた中で、「バーチャル空間に入っていることを忘れるくらい自然であること」が重要だと考えています。たとえば、ギミックさえ組み込めば、私は手からいつでも刀を呼び出すことができます。でも、突然何もないところから出てくるのは、本来不自然です。

――言われてみれば、ただ出しただけだと、それは「表示・非表示の切り替え」に過ぎないですね。

yoikami:なので、刀が出てきた瞬間に「重さ」を実感し、持ち直すような、パントマイムのような動きも組み合わせて、「なぜそれが出てきたか」を観客に意識させないような構築を組み上げるんです。演劇でも、アバターが突然着替える、髪型を変える、といった「切り替え」のときにいかに自然な流れで持っていけるかが重要だと考えます。

ワールドも同様ですね。360度カメラで撮影した画像から作ったスカイボックスが採用されたワールドって、見た目はリアルだけど、空間としては非現実的です。それよりも、現実世界には絶対存在しないものが、リアリティーをもって存在する空間のほうが、ワールドとしても人気が出ているはずです。

Finsさんの『Complex 7』(※)などは典型例ですよね。街並みはとてもリアルだけど、そこに住んでいるのはロボットという非現実的な存在です。こうした概念を、個人的には「セミ・リアリティ」って呼び方をしています。

(※『Complex 7』:Fins氏が作成した『VRChat』のワールド。ロボットが暮らす架空の都市を描いたワールドで、質感や設定など、造り込まれた空間が話題を呼んだ)

――直近の例では『SANRIO Virtual Festival』のクリエイターパフォーマンスが、まさに“なんでもあり”な空間演出のオンパレードで話題を呼びました。その一方で、yoikamiさんは、それ以外のアプローチとして「納得感のある演出」を志向しているのですね。

yoikami:やはり、私の中には常に「祖母に海を見せたときの体験」が根ざしているので、介護を要する方や子どもたち、なによりVRに初めて触れた方にストレスを与えず、リアリティのないものをどうやって自然に見せるかを、まず第一に考えています。この世界に慣れている人はもちろんですが、不慣れな人にも、初めての体験が楽しいものであってほしい。この世界にやってきてくれる方に見せる上で、重視したい視点です。

――“飛躍させすぎない”こともまた、エンターテインメントとして、パフォーマンスとして重要であると。

yoikami:料理で例えると、「美味しいものをひたすら作る」というのは、料理人の腕の見せ所ですが、「飽きさせず、依存もさせないもの」を作ることはそれよりももっと難しいんですよね。世界中のおいしいものをまとめて食べさせたい気持ちもわかるのですが、しっかりと食べ慣れたものをお客さんに合わせて、コースとして提供できるかどうかが、ストレスを減らすために大事なことかなと。

――旅先の料理が毎日フルコースだときついので、一汁一菜の日本食が恋しくなる、ような。

yoikami:「たしかにおいしいんだけれども……」というやつですね(笑)。