本日発売『Apple Vision Pro』先行体験レポ “自分が居る空間”をコントロールする衝撃

Appleの『Vision Pro』がいよいよ本日、日本での発売日を迎えた。米国では昨年販売された本製品はApple初の“空間コンピュータ”を謳う製品であり、その新規性に惹かれたユーザーが日本では未発売だったこの1年の間に、一足早く米国で入手している姿も散見する。

リアルサウンドテック編集部では製品発売直前、『Vision Pro』を体験することができたので、その様子をお伝えしたい。

まず行ったのはメガネの測定である。『Vision Pro』には目の悪い人に向けたオプションの視力補正レンズ(Zeiss製のオプティカルインサート)があり、メガネの処方箋に合わせて最適な度数のレンズが処方される。今回は持参した眼鏡の度数を測定していただき、最適なオプティカルインサートを装着した状態で体験できた。

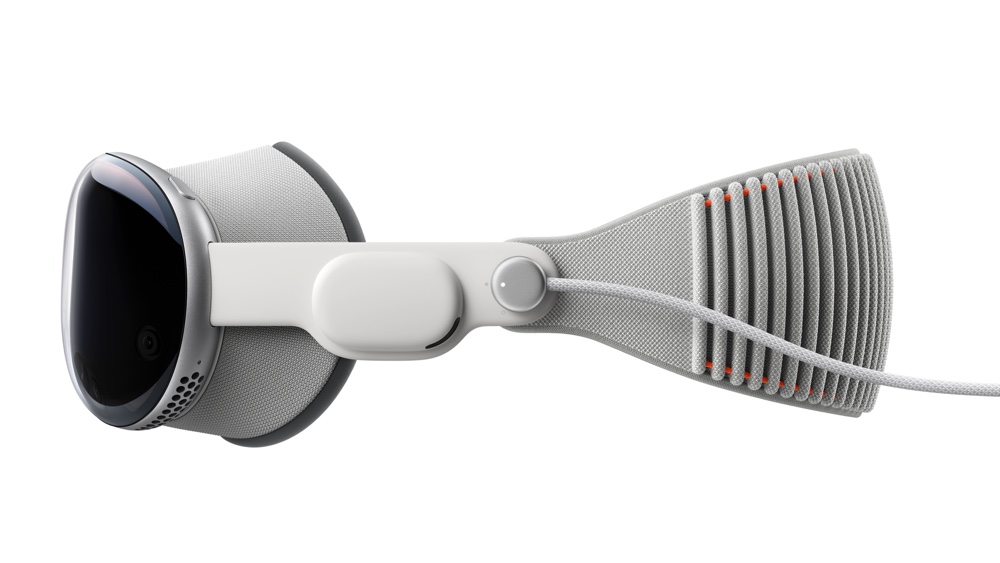

眼前に置かれた『Vision Pro』を装着し、フィット感を右側頭部にあたるダイヤルで調整していく。瞳とディスプレイの距離を調整するためにライトシーリングクッション(目の周囲に当たるクッション)を交換することもできた。フィッティング用の設定がディスプレイに表示され、その指示に従って操作を進める。

『Vision Pro』は身体がそのままコントローラーになるように設計されている。搭載する複数のセンサーにより、身体の動きをトラッキングしているのだ。フィッティングはこうした操作のイントロダクションを兼ねており、たとえばいずれかの手で親指と人差指を軽く合わせると、これが「タップ」の操作になる。ボタンやコンテンツの選択は瞳の動きによって行う。選択したいものを瞳によって見つめて、指をあわせて「タップ」する。これはフィッティング中に覚える“最初の操作”だ。

フィッティングが終わり、はじめに表示されるホームビューは、iPhone OSでいうところの「ホーム画面」だ。ディスプレイ外側の世界を透過するようなスタイルで、眼前には様々なアプリケーションのアイコンが並ぶ。

ところで、わたしはけっこう目が悪いので、裸眼で『Vision Pro』を体験するのは難しいだろうと考え、ソフトコンタクトを持参していた。実際にはオプティカルインサートレンズが適合し、裸眼のまま非常にクリアな視界で製品を体験できたのだが、こうしたヘッドマウント型のディスプレイを裸眼で体験するのは初めてのことで衝撃的だった。外界も表示されるテキストも非常にクリアで、極端に言えば「メガネのように装着できる」と感じた。ペンケースサイズのバッテリーをズボンの後ろポケットに入れてしまえば、軽快に歩き回ることもできるだろう。

Apple Watchの“リュウズ”として備わる「Digital Crown」は『Vision Pro』にも搭載されており、Digital Crownをクリックすることでアプリケーションの操作からホームビューに戻ることができるほか、ホームビューでDigital Crownを回すことで、外界の表示を変更できる。実際に回してみると周囲の環境がソファのある部屋からハワイのハレアカラ山へと変わっていく。仕事やエンタテインメントに“没入”するにはとても良い機能だ。

行われたのは「写真」アプリケーションの体験だ。iPhoneで撮影したパノラマ写真が眼前に広がると、独特の実在感に驚く。パノラマ写真のダイナミックさを楽しむコンピューターとして『Vision Pro』は最適だろう。また、『Vision Pro』本体でも写真・動画の撮影が可能で、いわゆるステレオ写真の仕組みで立体感を感じられるようになっている(Appleは「空間写真」「空間ビデオ」と呼称している)。『Vision Pro』で撮影された誕生日会の動画を見たのだが、旅行や、子どもの成長を記録するような用途には非常に有効だと感じた。喜びやドラマを記録する、思い出を残すための新しいアプローチとして空間ビデオはとても良い。『iPhone 15 Pro』『iPhone 15 Pro Max』でも「空間写真」「空間ビデオ」を撮影できるということだ。

「Safari」によるWEBブラウジングもスムースで面白い。両手の人差指と親指を合わせ、画面を引っ張るように横に広げるとウインドウのズーム(ピンチイン/ピンチアウト)を行えるのだが、こうした操作も軽快だ。テキストの入力時にはSafariのウインドウよりもずっと目の前、まさに眼前にキーボードが表示され、これを“目で追いながらタップする”ほか、“人差し指でキーを直接押す”ことでも文字をタイプできる。

また、こうした入力に一番便利だと感じたのは”音声入力”だ。「アップルドットコム・スラッシュジェイピー」と発音するとAppleのURLがスッと入力された。パーソナライズもされていない声で「スラッシュジェイピー」がスッと入力できるのはさすが。「Keynote」の体験では会議室を模したロケーションでプレゼンテーションのリハーサルを行うことができた。周囲の環境が変わることで自身の感じる緊張も全く変わってくるということが新鮮だ。

他社製アプリケーション『JigSpace』の体験も驚きに満ちていた。3Dオブジェクトの作成・共同編集ツールであり、iPhone・iPadでも動作するアプリケーションだが『Vision Pro』での体験は驚きに満ちており、目の前に実物大のF1カーを表示できるのだ。立ち上がって細部を眺めることも、タイヤをつまむようにタップすればタイヤが外れて“手に取る”こともできた。こうした3Dオブジェクトを大きなサイズで閲覧・確認する使い方は、建築・医療などの分野にも活用が期待される。

「マインドフルネス」のアプリケーションではJessica Skye氏のナレーションに合わせて1分間の瞑想を行った。周囲の空間は暗くなり、目の前に表示される球体の動きに合わせて呼吸を整える。先程の「Keynote」で感じた会議室の緊張とは反対に、ゆったりと落ち着いた気持ちになる。

『Vision Pro』ではスポーツ・コンテンツや3D映画の視聴も可能だ。「NBA」のアプリケーションではマルチビューで複数の試合をオンデマンド観戦でき、AppleTVでは映画『アバター』を3Dバージョンで鑑賞できる。いずれの体験も非常にリッチでサウンドも素晴らしい。

最後に視聴したのはインタラクティブな3Dショートムービー『恐竜たちとの遭遇(Encounter Dinosaurs)』と、視野角180度の8Kビデオに空間オーディオまで備わった「Apple Immersive Video」。「恐竜たちとの遭遇」は掲げた人差し指に蝶が止まったり、歩いてくる恐竜と目が合ったりする、インタラクティブな演出が強調された3Dムービーである。サウンドも素晴らしく、『Vision Pro』の空間を表現する能力の高さと、3Dにおける空間表現の進化をいずれも目の当たりにすることになった。

そして『Vision Pro』の“空間表現力”を実写の世界でも体感できたのが「Apple Immersive Video」だ。ここでは山で綱渡りをする女性に隣接したシーンやパルクールを行う若者たちを間近に見るシーンなど、その表現力を存分に発揮したスリリングな映像を楽しんだ。

ちなみにこうした操作が視界の外からどう見えているのかというと、外界が見えている状態のユーザーは瞳がEyeSight(外側のディスプレイ)にリアルタイムで表示されており、コミュニケーションを取りやすくなっている。反対にユーザーが没入するようなコンテンツを楽しんでいるとき、なにかに集中しているときにはEyeSightには淡いもやが表示される。こうした状態のユーザーとコミュニケーションを取りたいときには、そっと近づけば『Vision Pro』の画面上にうっすらと人物が表示されるので心配はない。