ヒトと人工知能とが共進化した先にある“世界”を考える 「ニューロテック」の未来について

「ヒト」のあり方を変容させた破壊的イノベーション「スマートフォン」

ここで、スマホという破壊的イノベーションの好例を振り返ってみよう。ほとんどのヒトはその小さな箱を我が子のように大切にしているが、これは人間知性のあり方についても“破壊的な変容”をもたらした、というのが筆者の考えだ。

スマホと、スマホを使っている人間というエージェントがいる系を考えてみよう。大体の場合は人間の手・視覚(聴覚)・注意がスマホに拘束されているはずだ。

インターネットと即座に繋がれるその人間が、裸でどこかの草むらに放り出された時の無力感を想像してみると、如何に現代の人びとがスマホ(を介したインターネット)という外部知能に依存しているかわかるだろう。現代人はインターネットによってすでに拡張された知能を持っていると言えるのだ。

スマホの登場以前・以後と比べてみると、ヒトの在り方は破壊的に変わっている事がわかる。

これと同じことが未来に起こりうるとしたら、それは一体我々の何を変容させるだろうか。一つはヒトの移動、つまり空間的自由度は大いに変わりそうだ(宇宙、海中、空、地上でも)。

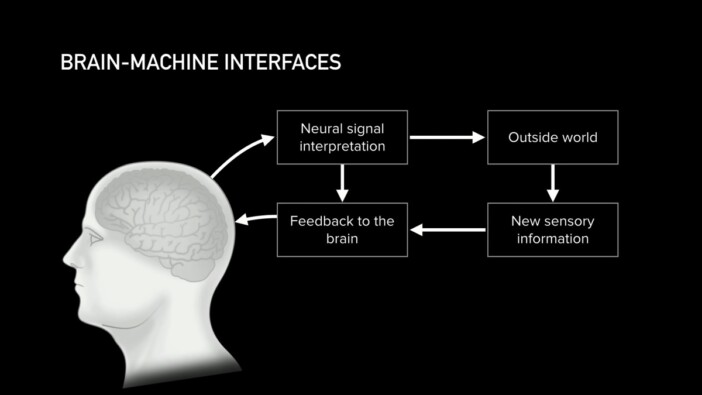

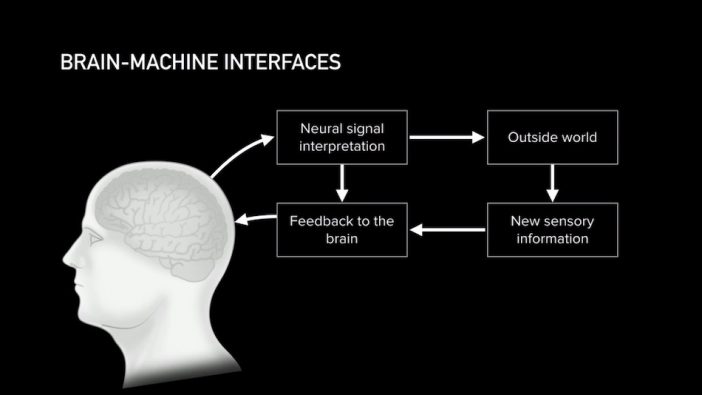

そして、生身のヒトが経験する世界も大いに変わるだろう。この「経験」というのは、分解して考えれば感性・知覚・感情などの組み合わせである。ヒトが認知する世界がVR/AR空間、そして神谷先生の言う「ニューロバース」へと拡張されていく。その先の未来において、身体性を介さない形でヒトの脳とデジタル空間が直接的に繋がることが可能となった暁には、まさに“想像のつかない能力”が創発する可能性は多分にある。

カギとなるのは「予測不可能性」

ここで、現在の(スマートフォンやPCを介した)間接的なデジタルとの接続と、ヒトの脳とデジタル空間が直接的に繋がったときの違いを考えてみる。そのひとつとして、スマホに拘束されている限り、インターネットという「計算可能な空間」の中でしか人間は振る舞うことができないことではないだろうか、という点(SNSのコンテンツ最適化機能などがわかりやすいだろう)。

このような予測可能な空間で、人間がなおも依存し、これに飽きないのは、インターネットから得られる情報量が膨大すぎて、認知の限界を超えているからだ。

また、もう一つの重要なポイントとして、この間接的なインターフェースは「言語」という記号によって駆動されている所が大きいということ。言語によって切り貼りされた空間で過ごす時間が多い我々(特にZ世代)は、言外の情緒といったものに対してより鈍感に、そしてその曖昧さに耐えられなくなってきた気がしている。

しかし、ニューロテックが描く世界観としては、たとえば、基底核のヘブ学習のように脳とAIとの強化的な学習により人間のBMIコントロール性能が想像以上に向上することや、文献に散りばめられている脳の可塑性の威力、記号言語に縛られないモダリティでのコミュニケーション・表現の可能性(たとえばイメージのデコード研究)などからわかるように、この総じた脳の「予測不可能性」が大きな鍵となっている。

全脳シミュレーション、デジタルツインや数理神経科学分野はまさにここに挑戦している業界であり、こうした分野の進歩がニューロテックの進歩に繋がることは明白だ。

こうしたニューロテックによって可能となるかもしれない「認知の拡張」は、ある意味では通常何世代、何十~百年という時間スケールで進行する「進化」を、ヒトの個体レベルで一世代のうちに起こすことができるのではないか、という想像も引き起こしてくれる。

以上が、ニューロテックの現状とその先の未来に関する、筆者の私見である。後半はやや現実の技術的限界との乖離があり、思想的な内容になっているが、総じて筆者が思い描くニューロテックの思想に少しでも共感(あるいは批判でも)、興味を持っていただけたら幸いだ。

■関連リンク

note「ニューロテックの思想 ver.1 (2024/04)」

Fastneura

〈画像クレジット:Pixabay/Adobe Firefly(サムネイル)〉