アンドロイドは“圧縮された人類史”を繰り返すのか? 渋谷慶一郎&池上高志の新作対話劇『IDEA』から考える

10月13日〜14日、音楽家・渋谷慶一郎と東京大学大学院総合文化教授・池上高志による新作の対話劇『IDEA(イデア)― 2台のアンドロイドによる愛と死、存在をめぐる対話』の世界初演が、金沢21世紀美術館で行われた。

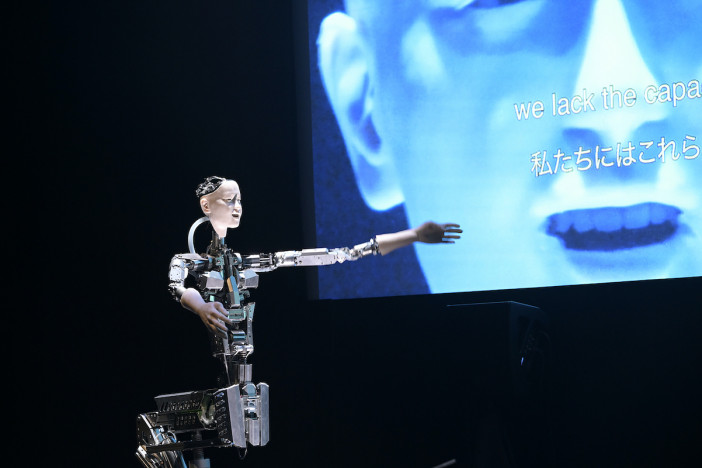

本公演は同美術館で開催されている展覧会「DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) ー次のインターフェースへ」の特別企画。プラトンの著作、プラトン批判を展開したカール・ポパー『開かれた社会とその敵』を学習した『ChatGPT』が生成した脚本を、意外にも初共演となるアンドロイド「オルタ3」と「オルタ4」が演じる。さらにそこへ渋谷が即興的に音楽を重ねるという、過去に例のない劇作品だ。以下に本作初演の1日目の模様をお伝えする。

会場に入ると、まず目に飛び込んでくるのは“不思議な“セッティング”だ。舞台奥には後ろを向いたオルタが2機、それと向かい合うようにしてベーゼンドルファーのグランドピアノ、その上に『Prophet-5』。さらに反対の観客側を向くようにして『Nina』や『Hikari Instruments Monos』などのハードシンセ、エレクトロニクスが並ぶ。

これは「シンメトリーが好き」という渋谷の趣向が反映された結果だそうだが、観客に背を向けてピアノを弾く時もあれば、はたまた正面で向き合いエレクトロニクスを操る、興味を惹く配置となっている。

開演時間になると、照明が落ちる。静寂のなかで渋谷が現れ、左右対称の中央に腰を下ろした。イントロダクションは前方に映されるプロンプト。渋谷はかねてより『ChatGPT』の扱いについて「プロンプトの入力の仕方が大事」と語っていたが、その具体的な内容がわかる演出であった。

その前提として重要なのは、岸裕真の協力により別々の『ChatGPT』とカップリングされた、「2機のオルタの挙動を司る原理」だ。舞台下手の「オルタ3」は池上氏らの研究によって『ChatGPT』が生成する言葉が、巨大な言語コーパスをベースに運動に翻訳され、本公演ではこれをプラトンが提唱した「イデア」的なものに相当すると定義している。

他方の「オルタ4」は音量や音数、周波数によって動きが規定されるので、こちらがプラトンのいう「表象界」を表すとする。つまりオルタ3/4がプラトン哲学と、そこに内在する対立構造を示しているというのだ。

2機のオルタが動き出し、この間も渋谷が即興を展開する。コンピュータに事前に仕込んだシーケンスも用意していたそうだが、「オルタのむき出しのビジュアルが作る、空間の解像度に劣ってしまう」とリハーサルで判断し、本番はすべてシンセ、エレクトロニクス、ピアノの生演奏に切り替えたのだという。

劇中でオルタたちが議論するのは感情や経験、自己の存在や愛について。どうやら先ほどの制御の仕組みを踏まえ、オルタ3は自分の表現を「人間の模倣にすぎないのではないか」と語る悩める存在、対するオルタ4はときに抽象的な歌と踊りを交えて「そんなことはない」と打ち消すリベラルな役どころという設定のようだ。プラトンの著作における対話方式と同じく、テーマが形を変えて繰り返し変奏される。

観ながら感じたのはアンドロイドによる古典の追体験、もしくは近代的自我の模索だ。最近だとアンドロイドたちの公民権運動を描いたゲーム『Detroit: Become Human』があったが、アンドロイドは“圧縮された人類史”を繰り返す運命にあるのだろうか。どんな厚い本でも15秒で読めるという彼らは、人類の足跡をカバーすることも容易に決まっているのだろう。それは壮大で感動的であり、グロテスクなことでもある。

さらに、本作の魅力は脚本だけに留まらない。プラトンを学んだAIが自己について問答し、そこに渋谷がシンセの音響とピアノによるバッハの『フーガの技法』の断片的変奏、そして映画音楽的なドラマティックなコード進行を混ぜる、という内容は一度の観劇では理解し尽せない。なぜなら、ここでは古典/中世/近代/現代、といった時間軸がすべて混ざりあい畳み込まれているからだ。しかも、それだけにとどまらず音楽/技術/哲学/文学などの異なる文化をも巻き込んで。

物語の終わりとともに、渋谷は強い低音の打鍵で演奏を締めくくった。これは能動的な音楽行為に思えるが、オルタの表情を捉えるカメラマンも含め、本作がパフォーマンスされる際に人間はただAIに追随するのみである。

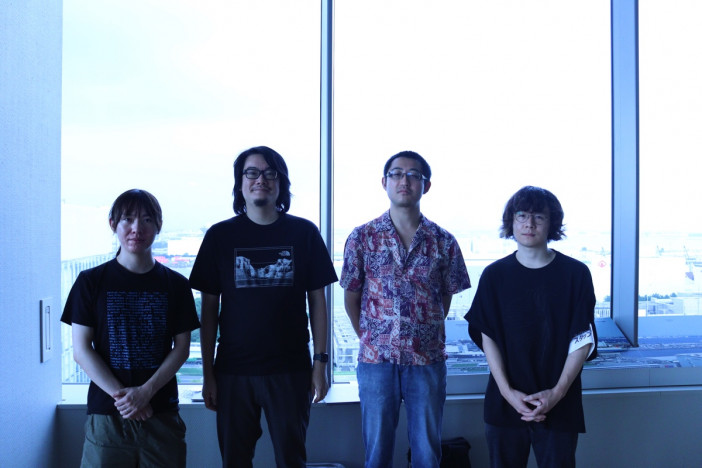

終演後は渋谷と池上の両名にくわえて、金沢21世紀美術館館長・長谷川祐子氏を迎えたポストトークも行われた。そこで興味深かった池上氏の発言をピックアップしよう。まずは「AIで人のようなエージェントをシミュレーションできたらどうなるか」というトピックから。

「チャールズ・ダーウィンは『種の起源』以外にも『人及び動物の表情について』という本を書いています。なぜ表情が表に出てしまうかということですよね。隠せばいいのに隠せない。でも、その方が進化的には優位なんじゃないかと。それをベースにしたゲーム理論の方が、フォン・ノイマン型よりも人間との会話には向いているのかもしれないと妄想しています」

じつは、AIがいかによどみなく話すかよりも、外装や見た目によって人間はエージェントを認知し敬意を持つと言われている。中身よりも外見がリスペクトや承認に関係するのだ。さらに池上は『ChatGPT』の登場が我々にあたえた一番大きな影響は、データ解析やプログラムへの応用よりも「社会の流れが変わったこと」だと指摘する。

「最近の論文は『新しいプロンプトを見つけた』というものが多い。科学も変わったなあと。この前に、これを書いておくと新しい計算ができる、とか『step by step』を入れると高度な回答をしてくれる、とか。そんなことが論文になるとは去年まで思いもしなかったです。この変化はすごい。

『ChatGPT』は文章の穴埋め問題をやっているだけなんですよ。もっともらしい単語はどれかと、10兆個の単語でもってガンガンやらせるだけで、データ解析はするわ、プログラムは書くわ。でも、“それだけのこと”で社会が動くと考えた人はいないと思う」

最後に池上氏は、『ChatGPT』とオルタ3の挙動をリンクさせたことについても言及。

「修士課程の学生、吉田君と一緒に試行錯誤していたんです。そうしたら、ある日『自撮りをしろ』と入力したらセルフィーをしていたことに驚いて。それが全ての始まりです。このような興奮は昔『PC-9800』でカオスをシミュレーションして以来でした。科学の方法論が変わる瞬間に接しているのだと思います。アンドロイドと『ChatGPT』をリンクさせれば、何も設定しなくても動いてくれるということに気付いている人は少ない。つまり、しぐさが言葉から出てくるんですよ。

これまでの科学では『意味』を扱うことができなかったんです。生命は『意味の科学』。化学や物理のプロセスは無限にあるけど、『意味』の理論だけはどうしても作れなかった。それが今年に入って完成しそうになっている。『オルタ3』の動きが見せているのがそれなんです。意味の理論ができれば『生命とは何か』という解にかなり接近することができるでしょう。2023年は革命の年ですね」

つまり理系の側からの「文理融合」のひとつのキーファクターとして、AIとアンドロイドがあるというわけだ。それは多くのAI研究者が非常に文系的な考え方を合わせ持っていることからも伺い知ることができる。そして、この最先端にきわめて文理を明確にできない学問・音楽を持って渋谷が関わる意義は深い。

人類が新しい地平へ向かってるのはたしかだ。この道なき道の先に不安を覚える声もある。しかし、悲惨な戦争や社会問題が収まらない現代こそ「生命」という原理を人間は知る必要性があるのかもしれない。会場を後にしてからも余韻のなかでぼんやりと考えていた。

『IDEA ー2台のアンドロイドによる愛と死、存在をめぐる対話』 渋谷慶一郎+池上高志

金沢21世紀美術館 2023年

©️ Keiichiro Shibuya + Takashi Ikegami

IDEA - Dialogue on Love, Death, and Existence by Two Androids, Keiichiro Shibuya + Takashi Ikegami

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2023

©️ Keiichiro Shibuya + Takashi Ikegami