『8番出口』の“観方”に間違いも正解もない 積み重ねによって導かれる“恐怖”

数年前に日本でリメイクされたヴィンチェンゾ・ナタリの『CUBE』だったり、現在もシリーズが続いているジェームズ・ワンの『ソウ』だったり、何者かによって軟禁ないしは監禁された人物がその理由を探っていき、最終的には脱出するようなシンプルな一本道を辿る“ソリッド・シチュエーション・スリラー”と呼ばれるジャンルが流行したのはもう20年も前のことだ。

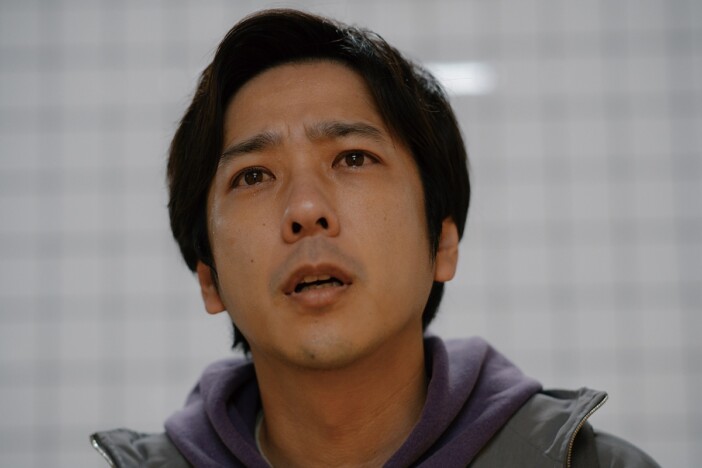

二宮和也主演の『8番出口』も、一見するとそのジャンルのパターンを踏襲しているように見えなくもない。なんの前触れもなく、いつまでも脱出できない地下通路に閉じ込められた主人公が、“ご案内”なる看板に記されたいくつかの条件に従いながら、同じ場所(なのかどうかはさておき)を行ったり来たり。しかしながら、明らかにその空間は人為的に構築されたものではなく、主人公の不安定な心理状態が作りだしたほとんど幻影のようなものであると解釈できる。閉じ込める者など存在せず、閉じ込められた者が意図せずに自らを閉じ込めてしまう、極めて内向きな空間だ。

そういった意味では、不条理性に明確な条理が見出されないまま帰結する点において、ソリッド・シチュエーション・スリラーではなくホラー的な、それもサイコホラーと便宜上くくることができようか。ところが部分的にはショッカー的な恐怖描写が混在していたり、妙なクリーチャーのようなものが登場したりはするが、この映画は根本的に観る者を“怖がらせようとしていない”ことが明白だ。よって、変化の少ない画面の反復と閉塞感に無ジャンルという拠り所のなさが加わることで、観客は極めて奇妙な体験を余儀なくされるのである。

鑑賞中にふと、この夏に渋谷で開催されていた『恐怖心展』なる展覧会が頭によぎった。「TXQ FICTION」などを手掛けたテレビ東京の大森時生プロデューサーらが仕掛け人となって作り出されたその展覧会では、“恐怖”ではなく、それにつながる可能性のある“恐怖心”が展示されていた。物体、音、概念など、“怖がらせよう”という意図がなくても誰かを不安にさせる可能性のある、恐怖の前段階といえるものだ。

『8番出口』の冒頭で見られる満員電車、けたたましく響き渡る赤子の鳴き声と、成人男性の怒号。イヤホンで耳を塞ぐ瞬間の詰まったような沈黙の導入。人の往来する通路に落下するスマートフォンとイヤホン、そもそもそれらが映しだされるかなり長い主観ショット。これらはまさしく不安感を刺激する“恐怖心”と呼べるものばかり。さらにどこまでも続く殺風景な廊下、左右にずらりと並ぶ無機質なタイル、喘息持ちの主人公の息遣い、中盤にある嘔吐シーン、サイレン、津波。いずれもホラー映画で通常用いられる恐怖の要素ではないにもかかわらず、それらの積み重ねによって“恐怖”が導かれる。

観客が自発的に恐怖を抱くことを教唆する、あるいは作り手が観客の能動性を信じることで初めてホラーとして成立するといってもいいだろう。昨今の“なんでも全部説明してくれる”映画とはまるで違う。主人公がなぜそこに閉じ込められ、そこで出会う者たちが何なのか、そもそもこの通路は何なのか、いずれも明確かつ過干渉な答えを提示せずに観客に委ねている。それどころか、原作ゲームの持つゲーム性を明瞭に再現している一方で、観客にゲームをさせない、あくまでも観ることに徹させるという点も興味深いところだ。