『8番出口』がカンヌで絶賛された理由 再現度の高い息苦しさと異変に気づいた先の未来へ

なんて息苦しいのだろう。映画『8番出口』は、映像の没入感はもちろん、そこに描かれる閉鎖的な非現実の見た目をした“リアル”に窒息してしまいそうで、しかしそれ故に琴線に触れるような作品だった。

本作は原作となるインディゲームが人気を博してから映画化までのスピードも早く、話題性に抜かりない印象だったが、第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション「ミッドナイト・スクリーニング部門」へ正式招待され、深夜の上映にもかかわらずチケットは完売。2300人の観客を迎え、8分間のスタンディングオベーションという反響が印象的だった。

一体何が良かったのか。ホラー映画だからこそ人の琴線に触れられる作品として、その真価を探りたい。

言語を必要としない閉鎖感

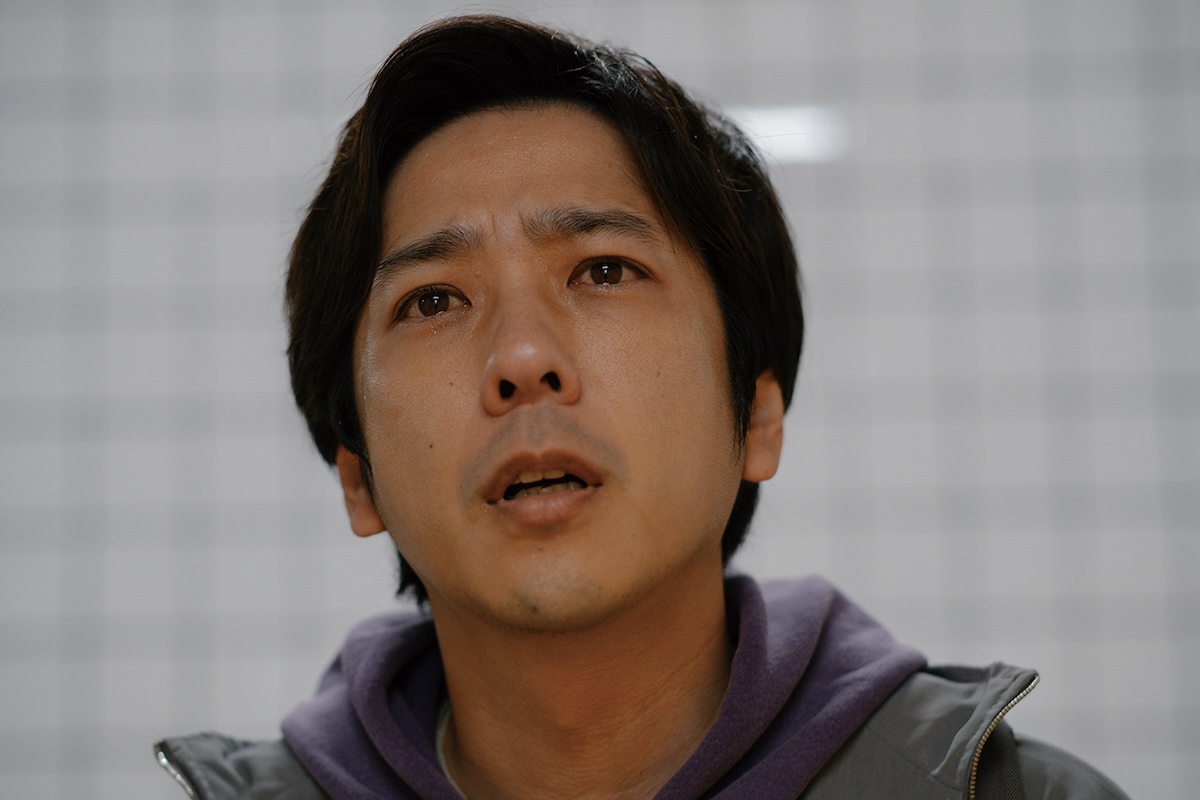

本作は、電車から降りて仕事に向かおうとした主人公の「迷う男」(二宮和也)が、地下鉄の駅構内と思わしき地下通路に迷い込み、そこで無限ループしてしまうという物語。原作となるKOTAKE CREATE(コタケクリエイト)が開発した同名ゲームに登場する舞台が完全に再現されている。しかし、原作にはストーリーや主人公のキャラクター性など一切付与されていなかったことに対し、本作は劇映画として主人公に別れ話が持ち上がっている彼女(小松菜奈)がいて、その彼女が想定外の妊娠をした、というプロットを持たせた。

しかし、劇中全体にわたって“ゲーム開始”とみなされる無限ループに迷い込むシーンからは、原作に準じてあまり言語を必要としない直感的な進行が行われる。ゲームがあれだけ大ヒットしたのは、劇中の言語要素を“ルール案内”と、「8番出口」と書かれた頭上の看板の文字にとどめ(それらは実際の駅と同じように英語表記が連なっている)、日本語がわからなければわからない、という言語の壁を取り払っているのだ。それゆえに世界中の人が話題に乗ってプレイし、そのプレイ動画そのものも誰もが視覚的に楽しめるもの(ゲーム内容や叫び声をあげて驚くプレイヤーのリアクション)だった。

この“視覚情報で多くを伝えること”は、映画の中でも大切にされている。主人公の口から出るものも、特に前半は戸惑いや落胆、焦りやフラストレーションを表す簡単な言葉と喘息によるつらそうな呼吸音がメインで、ダイアログに重きが置かれていない。そして没入感が味わえる映画として特徴的だったのは、“閉鎖感”の強調だ。劇場そのものが閉鎖的な空間であることも助長しているが、視覚的な情報だけでなく主人公の不規則な呼吸音、不穏さを掻き立てる劇中音などの雰囲気が凄まじい。

しかし、さらに突き詰めると、本作が無限ループ通路を「現代の社会」として映していることのほうが、言語の壁を乗り越えて作品の閉鎖感を共有できた大きな理由のように感じる。先が見えなくて、息苦しくて、同じことの繰り返しで、怖くて、自分がどうしたいかもわからない。「迷う男」は外に出たいが、途中で本当に外に出たいのかわからなくなってしまう素振りを見せる。厳密に言えば、答えが出ないまま現実に戻ることが怖いのだ。本作がカンヌで賞賛されたのは、そういった漠然とした恐怖や、自分の選択に確信が持てない社会を生きていること、その不安という普遍的な感情を力強く描いたからではないだろうか。

“異変”における演出の巧みさ

この無限に続く地下通路を恐ろしい空間として彩る異変の演出も凄まじい本作。簡単な間違い探しのような異変から、事前の注意が必要なほど強烈な津波といった自然災害を想起させる異変や、暗所恐怖症が発狂しそうなほどの真っ暗闇の中、奇形なネズミが上から降ってくる異変など、バラエティに富んでいる。しかし、“異変”(おかしいこと)はすでにループに迷い込む前から主人公の生活の中にちりばめられているのだ。

彼が電車の中で見ていたSNSには、不安定な社会情勢や先述の奇形ネズミの写真などが載っている。普通に見ていて異常なタイムラインを、彼はそのままスクロールしていく。そして、泣く赤ん坊とそれをなだめる母親に怒鳴る男。奇形ネズミが後から“異変”として登場することから、スクロール(流し)はしてもそれに対して異常さや恐怖心を抱いていることがわかる。だから、怒鳴る男を止められなかった自責の念も振り払うことができない。

そんなふうにただの恐怖演出にとどまらず、主人公の心情描写として機能していく“異変”だが、中でも興味深かったのは、映画オリジナル要素として「歩く男」にも物語があったことだ。それは“異変”のように思える他者にも人生があることを強調する。彼もかつては「迷う男」で、通路で出会った少年と行動を共にしていた。時には大人として子供の不安を取り除こうとするが、彼が迷い込んだのは“自分の人生”のため、そんな余裕を持っていられない瞬間もある。大声で発狂した後、子供に向かって「ごめんね」と謝る。自分が“異変”にならないように踏みとどまろうとするが、最終的に彼は“異変”に気づかずに進んでしまった。

彼にとっての“異変”だった女子高生も含め、「無限に続く地下通路」が暗喩する現実社会にかつて“異変”に気づこうともがいたが呑み込まれてしまった人、そして今もがいている人がいることを訴えるこのドラマ性が、単なる恐怖描写だったはずのものに感情を持たせ、観る者の心にほろ苦く残る。また、「“異変”が見つからなかったら、引き返さないこと」というルールも深い。それは“異変”じゃないものを自分で勝手に“異変”だと決めつけて、本当は進んでいいはずの道を閉ざし、自ら迷ってしまうセルフサボタージュ気味な生き方に対するアンチテーゼなのだ。