宮台真司×荘子it「テック時代の恋愛論」 濱口竜介監督作『偶然と想像』をめぐって

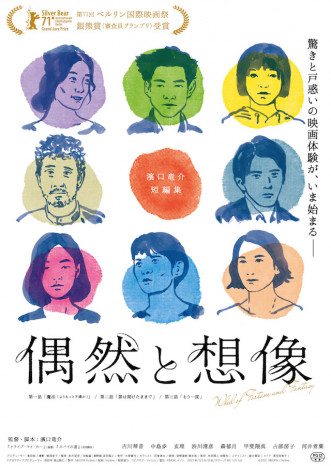

最新作『悪は存在しない』が絶賛公開中の濱口竜介監督。そんな濱口監督の過去作の中でも傑作と名高いのが、2021年12月に公開され、第71回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞した『偶然と想像』だ。そんな本作について、社会学者・宮台真司とDos Monosの荘子itが対談。濱口竜介作品を観続けてきた2人は、『偶然と想像』に何を見出したのか。

「あるある系」の媚びを越えたもの

荘子it:僕は2012年に18歳で日本大学芸術学部映画学科監督コースに進学して、結局その後ドロップアウトしてラッパーになったのですが、大学1年生の頃にある出会いがありまして。今はなき映画館「オーディトリウム渋谷」で、「濱口、濱口、濱口」っていうキャッチコピーとともに若手監督・濱口竜介の特集上映をしていたんです。「濱口竜介って誰それ?」状態のまま観に行ったら、藝大の卒業制作の『PASSION』(2008年)や、その時点での最新作だった『親密さ』(2012年)などの作品が上映されていました。

特に衝撃的だったのが『親密さ』で、俺の実家の目と鼻の先の多摩川の丸子橋や、東横線で撮られていました。ロケーションは全然大したことない、それこそ物心ついた時から見慣れたところなのに、それまで実人生で目撃したことのないような人間の機微が描かれていて、「うちの近所はこんなにすごいところだったのか!」と思うようなほんとうに凄まじい体験でした。映画学科に入ったばかりだったけど、この人がこれから世に出ていくなら俺、当分いらないわと思ってしまいました(笑)。そこから濱口竜介の作品をずっと追っています。

『寝ても覚めても』(2018年)は商業映画的な規模の初めての作品で、その時点では、それこそ宮台さんも「このような物語が共感されるのは性的劣化の表れだ」という論旨で酷評されていました。確かにそれは一理あるのかもしれないんだけど、やっぱり映画の技法としては同時代の日本映画のなかで圧倒的に端正で、しかもそれが技巧として浮かずに、ちゃんと今日的な人間ドラマの演出として機能していました。

人間ドラマと言っても、いわゆる、「わかるわかる」という共感をベースにしたものではなく、こんな瞬間は実人生でもみたことないってくらいの濃密な人間の営みを映し出すものです。古典映画由来のシネフィル的な美学を持ちながら、それを昇華し一般のお客さんにも届く表現をしていて、将来、映画祭でもたくさんの賞を取るような監督に絶対になるだろうと思っていました。大学1年で『親密さ』を観て以来ずっと、周囲の人間に「是枝裕和とかより凄い世界的な監督になる」と勝手に言いふらしてました(笑)。驚くべきことに当時は全然信用されませんでしたが、実際に『ドライブ・マイ・カー』(2021年)でアカデミー賞を獲って以降、破竹の勢いで、個人的には全く驚きませんしこんなものじゃないと思っています。そんな中、宮台さんが商業デビューした後の『寝ても覚めても』と『ドライブ・マイ・カー』だけを取り上げてすごい貶してるのを悲しい思いで見ていました(笑)。

無意識という言語的二項図式

宮台真司(以下、宮台):荘子itさんが挙げた2本に『うたうひと』(2013年)を加えて商業映画デビュー前の作品のほうが良いと思っていました。僕のゼミで教材にしてきた『NINIFUNI』(2011年)の真利子哲也監督も同じです。理由も全く同じ。未規定なものや不穏なものの視覚的徴候だけで迫れる短編とは違って、長編では無意識の言語的二項図式に言語的に釣ることが重要になるからです。言語的釣りの能力は表現者の恋愛経験値に依ります。

フロイトいわく無意識は「快/不快」の二項図式に様々な変数を代入したもの。例えば「子ども(快)/大人(不快)」「言外(快)/言表(不快)」「予測不能(快)/予測可能(不快)」などです。無意識は、未規定なエナジーであるエスを、社会の代理人たる超自我が抑圧的に整形することで実装されますが、それゆえに超自我的二重性を伴います。例えば「合法(快)/不法(不快)」の祝祭的反転が絶対的享楽を与えたりします。

それは、今あげた「子ども(快)/大人(不快)」「言外(快)/言表(不快)」「予測不能(快)/予測可能(不快)」が子どもの二項図式だとすると、大人の二項図式が「子ども(不快)/大人(快)」「言外(不快)/言表(快)」「予測不能(不快)/予測可能(快)」であることから判ります。だから吉本隆明は人が「成長」と呼ぶものは「疎外」だとし、例えば自己幻想(個人固有の意識)を持つこと=自我を持つことを、純粋疎外と呼びます。

個体としての「生誕や生存」も、低エントロピーを維持すべく捕食・闘争・生殖に向けて無理を重ねる営みなので、原生的疎外と呼ばれます。「純粋疎外ゆえの胎内回帰願望」と「原生的疎外ゆえの土への回帰願望」は、フロイトの「死の欲動」の画期的翻案です。画期的なのは、人は個体消滅や自我消滅を志向するので本源的に「全体主義」的だとした点。だから民主主義者が易々と党派的全体主義に淫するのだと。

なおフロイトいわく、自我egoは、脊髄反射的な直接反応から生体organic bodyを防衛するメカニズムで、自己像や自己物語である自己selfを参照し、自己の恒常性を維持すべく作動します。僕は30年前から「自己の恒常性維持homeostasis of the self」と呼びます。自己防衛self defenseを以て生体防衛に替えるんですが、自己防衛を旨とする自我の暴走run-awayがしばしば生体の生存を脅かすという逆説があります。

ジェインズいわく「我思う」が如き個人固有の意識(自己幻想)は三千年前に生じた最近のもの。文字(書記言語)による記録で、〈世界〉(万物)の中にコミュニケーションでは動かせない〈非コミュニケーション的世界〉が見出されたからです。他方で書記言語は音声言語と違って広域を歪まず直進するので、階層的広域統治(文明)を可能にしました。だから、文明化によって自己幻想が誕生したと言えます。

書記言語化で、コミュニケーションの広域化と同時に、音声言語につきものの韻律・抑揚・挙措がキャンセルされて散文言語化が進みます。それが認知科学でいう予測的符号化の、言語化(言語的予期化)を推し進め、複雑な分業編成が可能になる一方、原生自然が間接化されます。それで定住化=法生活化による「社会=言葉・法・損得の時空」と「社会の外=言外・法外・損得外」の分岐が、一挙に決定的なものになります。

吉本によれば、この変化は、母系社会(初期定住)→母系父権社会(中期定住)→父系父権社会(後期定住=文明)という遷移に並行します。「系」は内から湧く力の継承線で、「権」は戦争指揮に由来する政治的実権です。恐らくこの遷移につれて、男には「社会の外=言外・法外・損得外」に鈍感になる傾きが、逆に女には敏感になる傾きが、見られるようになったんだと思います。これが僕の過去40年の思考です。

こうした思考の背景にある二項図式は以下のようなもので、「元いた場所に還りたがる」=「母的なものに還りたがる」。吉本に倣えば、前者が本源態、後者が疎外態です。

母的=子供的=法外(言葉・法・損得の外部)=詩的言語(力の受け渡し)=行為遂行的

父的=大人的=法内(言葉・法・損得の内部)=散文言語(情報受け渡し)=事実確認的

吉本と同じく僕も、前者に「快=わくわく」、後者に「不快=つまらない」を配当します。

女に生まれたかったのに……

宮台:4歳ぐらいから女に生まれたかったと思い続けてきました。母の三面鏡で口紅を塗ったり原っぱで座り小便したりしました。最初の自慰は女になりきった設定でした。思春期には「髭が生え、喉仏が出、夢精する」男化を「汚れ」だと思って嫌悪しました。思春期以降は出会い頭に「久しぶりー」とハグし合う女たちに憧れました。だから僕は濱口竜介の視座に激しく共感します。濱口さんも同じだと思うからです。

幼少期から女の子同士のコミュニケーションをいつも観察していました。なんで男同士でこれができないのかとずっと思っていました。濱口さんも同じだと思います。単に女好きという次元ではなく、女に生まれ、女としてコミュニケーションし、女として世界を見られたら、今よりもずっと豊かだったろうというリグレットが、濱口さんにもあります。つまり濱口さんと僕は同一の無意識的二項図式を持つんです。

濱口監督は黒沢清監督が師匠。黒沢さんの特徴は女を描けないことです。それを自覚しておられます。何度も対談した黒沢さんが直接そう仰った。女優を演出するなどおそれ多いので、女優さんに演出を任せちゃうこともあるんだと。と言われて思い出すのは『岸辺の旅』(2015年)のラスト場面。蒼井優の演技が恐ろしすぎる。そこに暗示される関係意識が恐ろしい。それを想像できない苦手感は分かります。

女に生まれたかった濱口さんはそれを想像できます。そこが黒沢さんと違う。でも『寝ても覚めても』を観て、それを想像できるから現実に踏み出すことがなかったのかもしれないと思いました。そこが宮台と違う。女に生まれたかった濱口さんはそれゆえ優れた脚本家です。優れた脚本を書けるって凄いです。蒼井優主演の黒沢清監督『スパイの妻』(2020年)は濱口さんが脚本を担当して初めて成り立っています。

ちょうど対なんです。黒沢さんは女が分からない。逆に濱口さんは男が分かっていない。特に性愛で混乱に陥った時の男が。だから『寝ても覚めても』の双子みたいに似た男の描き分けが、「臭くて」「単調で」「つまらない」。「漫画かよ」みたいな。同じく『ドライブ・マイ・カー』の「ちゃんと傷ついていれば相手を失わなかった」もあり得ない。男を描くとこんなにダメなのは恋愛経験値の問題だと指摘しました。

濱口さんの凄い点は、この世界の見え方についての、「自分がもしこうだったらーー女だったら子供だったらーーこんなにつまらなくなかったのに」という残念感の表現で、それが凄い刺さります。黒沢さんは「世界のつまらなさ」を異人が切り開く「ここではないどこか」に繋げますが、濱口さんは「世界のつまらなさ」を「ここではないどこか」ではなく「自分が××だったら」に繋げる点で、現実を諦めていない。そこが素敵です。

濱口竜介監督は「一方通行」がモチーフ

荘子it:なるほど。閉ざされた男の自意識とか、相対的な性愛の経験値のなさ故に克服できていないものに宮台さんが拒否反応を起こすのはわかる。でも、宮台さんが今仰った、女は男と違って同じ世界に入る感性に長けているという二項対立がありますが、宮台さんの「女」は、ある種神話的な図式における「男」「女」みたいな、かっこつきの概念としての男女のことだと思う。それに当てはめて論じることも大事なんだけど、僕が思うにもっと根本的な濱口竜介の世界観では、男も女もまず前提として閉ざされてて、宮台さん流に言うと「自分の見たいものしか見れない」状態がデフォルトなんだと思います。それを絶対的な前提としながら、いかに例外的な人間同士の交わりの奇跡的な豊かさを描けるかということに賭けている。

例えば『ドライブ・マイ・カー』の「僕がちゃんと傷ついておけば妻を失わなかった」という主人公のセリフ。『偶然と想像』の第3話にも似たセリフがあります。夏子(占部房子)の「あなたを苦しめるとしても、言うべきだった。」「きっとあなたの人生にも少しだけ、私と同じような穴が空いてるんだって思った。」「その穴を通じて私たちは今も繋がってるかもしれない。」という台詞です。これだって完全な勘違いと言っても差し支えないかもしれない。だからあれが、女だから本当に通じ合っていたっていう話かというとそうでもない。濱口竜介の映画は男女問わず一方通行、あるいは並行線がずっと描かれている。ラストシーンでさえも、お互いが「見たいものを見ている」あるいは「見せてあげてる」だけとも言えます。ただそれが、偶然と想像の力で互いの現実を二重写しにした仮想的な次元で響き合うことで、奇跡のような場面が成り立っています。

宮台:荘子itさんも御存知ですが濱口さんは読み合わせに凄く時間をかけます。セリフを覚えるまでやるけど絶対に感情を乗せない「役を作らない読み合わせ」。その機能は明白です。感情を乗せると独りよがりで臭くなる。人はそんなふうに感情を乗せて喋らない。だから役を作らない=感情を乗せない読み合わせの後、現実の流れだったらこんな気持ちになるかもという「現場での相手への直接的反応」を使うんです。

荘子it:『偶然と想像』に関しては人物が本当のことを言っていなかったり、途中で他人のフリをしていたことがわかって「この人は誰だ?」となったりする仕掛けもあるから、その棒読み感も物語のリアリティとして機能している面があるからややこしい。でも本質的に重要なのは、まさに脚本をそのまま読み上げているかのような喋り方をベースにすることで、微細で複雑な機微を、過剰にコーティングせずカメラに映すことが狙いです。それによって、現実の再現としての「リアリティ」を越えた、普段の生活では滅多に味わえない「リアル」そのものが剥き出しになったようなシーンを作り出しています。

宮台:黒沢さんと濱口さんは「毎日がつまらない」という点が共通します。ただ濱口さんは黒沢さんと違って実践知を提案している。『偶然と想像』の人々のように生きる=複素数的に生きる営みです。「自分次第ではこうあり得たかもしれない」という想像=虚数 imaginary numberを引き寄せながら、現実=実数 real numberを手放さず生きる。「みんなそうやって生きてるんだよ」という語りかけが救いなんです。

荘子it:だから日常を別につまんないとか、閉ざされたものだと思ってない人にはピンと来ない話なのかもしれませんね。

宮台:仰る通りです。「一方通行の不全感」のつまらなさを絶えずリグレットする人にしか開かれていない表現です。