SF映画から考える「人間とAIの共存」 劇中で描かれる“予言”が現実に変わる?

1997年、IBMが開発したチェス専用スーパーコンピューター「ディープ・ブルー(DeepBlue)」がチェス界の巨匠、ガルリ・カスパロフを破った出来事は、人工知能(Artificial Intelligence、以降「AI」)の人間の専門スキルへの匹敵、あるいはそれを超える可能性を世に示した瞬間であった。将棋でもコンピュータソフトの「ボンクラーズ」が2012年に米長邦雄永世棋聖を破り、2015年には情報処理学会からAIがトップ棋士に追いついているとの見解が出された(※1)。そして2016年には、米Googleの子会社ディープマインド(DeepMind)が開発した囲碁コンピュータープログラム「アルファ碁(AlphaGo)」が、囲碁におけるトップ棋士の一人である李世乭九段に勝利したことは、世界に大きな衝撃を与えた。チェスや将棋に比べて盤面がより広く対局のパターン数が桁違いに多い囲碁においては、AIが人の能力を上回るまでには時間がかかると考えられていたことから、アルファ碁の勝利は、AIが格段に進歩しつつあることを世に示すこととなった(※2)。

日常生活に目を向けると、検索エンジンや音声応答アプリ、掃除ロボットなど、AIはすでに我々の生活に浸透してきており、多くの人がAIを一度は使用したことがあるという時代が到来している。今後も、AIの進展は続き、あらゆる産業を革新すると予想され、社会生活に大きな影響を与えることだろう。これからAIがどれほど社会に影響を与えるかは不明だが、そのヒントをSci-Fi(サイエンス・フィクション、以降「SF」)に求めることができる。SFは、未来の世界を描いたエンターテインメントであるとはいえ、そこには、現実世界よりも進んだテクノロジーや未来的なインタフェースが登場する。特に「映画」を一つの「メディア」として捉えた場合、映画は視覚的表現を通じて非言語的要素や多層的なメッセージ、テーマ性を効率的かつ感情豊かに我々に伝え、理解を深める役割を果たしてくれる。近年では未来社会やその中の事物に対するリアリティが求められるため、出てくる大道具・小道具は極めてリアルに製作される。さらに、電子情報工学の専門家や未来学者の意見も積極的に採り入れられている。たとえば、映画『マイノリティ・リポート』(2002年)では、ジェスチャー・インタフェースが登場するなど、SF映画が未来のテクノロジーを視覚的に示しており、深い理解を促す良い例といえるだろう。

本稿では、SF映画で多く描かれてきたAIと今後の「人間とAIの共存」について考察する。まず、AIの歴史とそのSF映画での表現を時系列で検討し、未来の我々がどう対処すべきかを探る。AIの進展は予測不可能な局面も多いが、その鍵は既に多くのSF作品に散見されるかもしれない。

AIの歴史は紆余曲折を経ており、その起源は今から約70年前に遡る。イギリスの数学者アラン・チューリングによって1950年に発表された「Computing Machinery and Intelligence」という論文で初めて定義された(※3)。この論文で提出された「チューリングテスト」は後のAI研究において多大な影響を与えることとなった。そして1956年のダートマス会議で、この新興分野は「Artificial Intelligence(人工知能)」と命名され、科学的な研究が始まったのである。当時は現代のような高度なAI技術はなかったが、その基礎となる考え方や技術、研究は始まっており、それが後の進展へとつながる基礎研究がおこなわれていた。

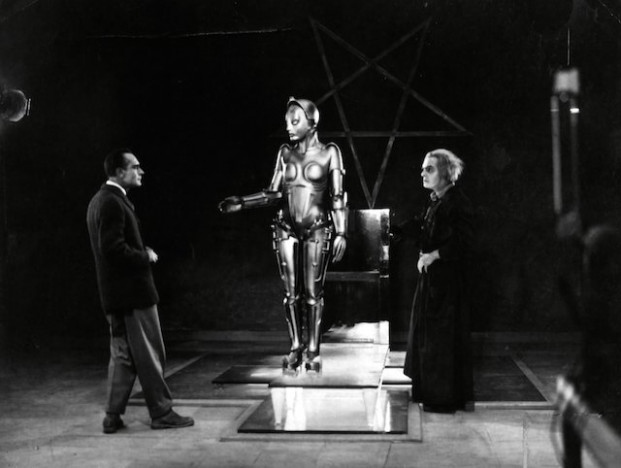

SF映画の領域では、当時(それ以前)の映像技術の限界から、AIは基本的にロボットや自動機械として表現され、ファンタジーに近い存在であったが、それが逆に創造的な映像作品を生むきっかけともなった。例えば、『メトロポリス』(1927年)では、未来社会がどのように進化または退化するのかという極端な階級社会が描かれる未来像が提示されていた。

AI研究の黎明期ともいえる1950年代後半から1960年代初頭(いわゆる第一次AIブーム)には、AIが人間の知能を模倣、あるいは超越する可能性に対する楽観的な期待が高まっていた。この時代の研究は主にシンボルマニピュレーション(記号処理)が主流で、自然言語処理や問題解決の初期の研究がおこなわれ、その成果は後のAI研究の基礎となった。しかし、1970年代後半には、当初の楽観的な期待が裏切られ、研究資金が減少し、「AIの冬」と呼ばれる研究の停滞期が訪れた。

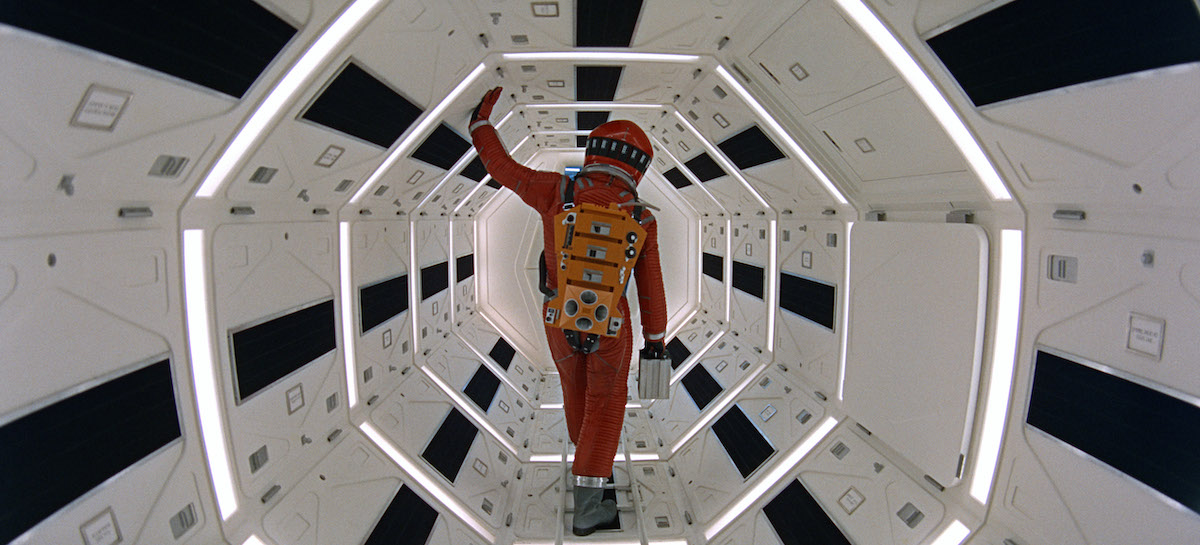

一方で、この頃のSF映画は社会と連動し、多様な問題提起がされていた。映像技術が進歩し、特殊効果(SFX)がよりリアルで高度になったことでビジュアルが重視されるようになり、その影響力も増していた。1969年の月着陸などの実現により、未来や宇宙がポジティブに描かれる作品が増加した。『アンドロメダ…』(1971年)や『2001年宇宙の旅』(1968年)など、科学的に正確な描写を試みた作品も出現し、AIの効率化ツールとしての側面も探られた。特に『2001年宇宙の旅』では、AIが持つ潜在的な敵対性にも焦点が当てられていたが、当然ながら、当時の実際のAIにはそのような自意識や感情は存在しなかったのである。

1980年代から1990年代にかけて第二次AIブームが舞台となった時代には、エキスパートシステムが特定の分野での知識を活用し、AI技術の実用化への期待が急上昇した。さらに2000年代初頭までには、ニューラルネットワークと機械学習が登場し、インターネットの普及で得られる大量のデータによってAIの進化、そしてさまざまな分野への応用を試みる動きが加速度的に進んだ。同時期、コンピュータグラフィックス(CG)が普及し、よりリアルなビジュアルエフェクトが可能になるとともに、科学技術が映画制作にも大きな影響を及ぼし、視覚表現が一段と高度化した。

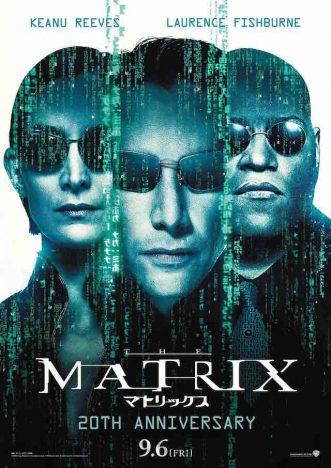

この期間のSF映画は、『ウォー・ゲーム』(1983年)や『サイバーネット』(1995年)、『ターミネーター』(1984年)、『ロボコップ』(1987年)など、技術と人間の関係性を深く探究する作品が増加した。また、『ブレードランナー』(1982年)や『マトリックス』(1999年)では、サイバーパンクと仮想現実が主要なテーマとなり、科学的な根拠や専門家の意見が重視された。さらには、SF要素がアクション、コメディ、ロマンスなど他のジャンルと組み合わさることで、より多様な観客層にアピールした。ただし、『ブレードランナー』ではAI(レプリカント)が感情を持つ可能性や倫理的な問題が、『マトリックス』や『ターミネーター』ではAIによる人類支配の暗い未来が描かれている。これらのシナリオが現実に実現しているわけではないが、SF映画がエンターテインメントとしてだけでなく、哲学的・倫理的問題を提起する手段としても広く認知されたと捉えることができる。

2000年代後半、特に2012年以降からのAI技術は、ディープラーニングによって多くの領域で高性能を実現している。これは大量のデータと高い計算能力により加速しており、GPT-3やTeslaの自動運転技術のような人間を超えるAIも登場している。これらの進展は、AIの日常生活や産業への影響を高め、倫理や法的問題も活発に議論されている。

SF映画でも、この高度なAI技術が取り上げられている。『her/世界でひとつの彼女』(2013年)や『エクス・マキナ』(2014年)では、AIと人間の共存や高度なAIの存在について描かれている。また、テクノロジーの進展がもたらす社会的・倫理的課題、さらにはクライメートチェンジや環境破壊なども取り上げられるようになった。このような映画は、単なるエンターテインメント以上に、文化作品としての価値も増しているといえる。

これまで述べてきた通り、ICT(Information and Communication Technology/情報通信技術)社会の未来像は、豊かな空想のもとに描かれていた。SF映画は未知の技術への憧れを具現化し、新しい技術やサービスの開発に対する指針ともなっている。実際、今日の我々の周囲にはSF映画で描かれた多くの技術が普及している。『2001年宇宙の旅』で描かれたタブレットやテレビ電話、AIは、今では何ら珍しくない。潜水艦、ドローン、飛行車もまた、SFでの“予言”が現実に変わった例である。

特に注目すべきはロボットの存在である。ロボット(Robot)という語自体は、1920年にチェコスロバキアで発表された戯曲「R・U・R(Rossum's Universal Robots)」中で、労働専用の人造人間として描かれていた労働者を意味するチェコ語「Robota」から派生した。この戯曲と『メトロポリス』の成功により、「ロボット」=「人間のために働く人型の機械」という認識が広まった。現在、製造業から救助活動まで、ロボットの用途は広範であるが、大まかに言えば、ロボットはプログラムされた動作を実行する点で一貫している。知的処理は基本的に人間が担い、ロボットは自分で判断して行動する能力は持たない。すなわち、単なる機械は人間が設計するものであって、その作動の仕方は「他律的」(heteronomous)である。コンピュータなら、ミスがない限り、人間が書いたプログラム通り忠実に動くように設計される。つまり、入力データとプログラムがわかれば、原理的にコンピュータの出力は完全に予測することが可能である。これと対照的に、生物は「自律的」(autonomous)に行動し、その反応は完全には予測できない(※4)。

AIは、要するに人間の知的活動を模倣するコンピュータプログラムである。人の脳に似たニューラルネットワークを使い、自分で学習して精度を上げる力を持っている。そして、この進化は止まらない。近い将来、ロボットはAIを内蔵し、独自に判断し、自律的に行動する「自律エージェント」になると考えるのが自然であろう。

SF映画でよく見るこのような「自律的なロボット」の登場は、もう遠くないかもしれない。実際、現在のAI研究は、ロボットに「自律性」を付与する方向で、急ピッチで進展している。これは、過去数十年間で“人間にどれだけ近い知能を持たせられるか”を追求してきた成果の積み重ねである。

言い換えれば、昔からの夢である「自分で考える機械」が、徐々に現実のものになってきているのである。SF映画の幻想が現実のものになる日は、もうすぐそこまできているかもしれない。そうなると、次に注目すべきは、AIがどれほど我々の社会に浸透するかという点である。つまり、次の大きなテーマは、人間とAIの「共存」だ。