“音”を知ればもっと映画が豊かになる! 『擬音 A FOLEY ARTIST』が映画史に投じた一石

台湾映画の歴史を音から振り返る

本作はフー氏の仕事ぶりだけでなく、多くの台湾映画関係者の証言と多数のフッテージを通して、台湾映画の歴史をも浮かび上がらせている。

フー氏が映画の仕事を始めた頃、台湾の映画は全てセリフを吹き替えていたそうだ。しかも、映像に映っている役者とは別に声優に声を演じさせていた。これはとてもユニークな試みだ。声優は陰働きであり、どれだけ巧みに演じてもその評価は映像の役者に持っていかれてしまうという不遇な時代があったそうだ。また、アフレコスタジオでは、本番のレコーディングに入る掛け声として日本語の「本番」が使われていたという。

この時代には、動作音や環境音もそれほどリアリズムを追求していなかった。その傾向に変化が訪れたのは、ホウ·シャオシェンやエドワード·ヤンなどの台湾ニューシネマ世代の登場だ。彼らは映画をリアルにしようと試み、現場の同時録音にこだわりだしたのだ。

同時録音にはメリットもデメリットもあると本作では語られる。同時録音はロケ現場でノイズを拾わないように注意を払わないといけない。車が近くを通過してもいけないし、時には上空を飛んでいる飛行機の通過待ちをする必要もある。待ち時間も多くなってしまうから、役者への負担も大きい。気持ちが乗っている時にどんどん録れた方がいい時もあるのだ。

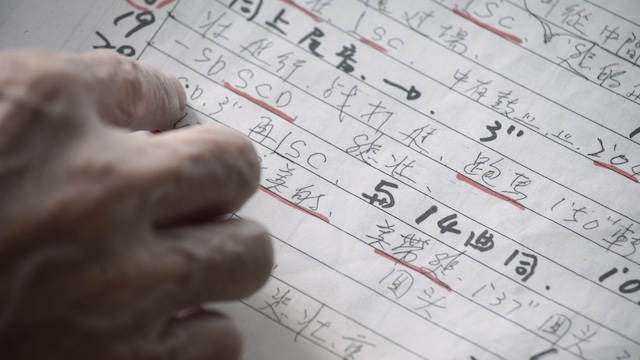

時代が変われば映画のスタイルも変わり、求められる音も変化していく。フー氏はそんな時代の変化の中で、変わらずアナログな方法で音を作り続けた生粋の職人としてあり続けた。その姿はどこか超然としていて、謙虚ながらも荘厳な雰囲気を背中にまとっている。

時代が変わっても音は映画にとって重要であり続ける

現在、デジタル全盛の時代となり、音の制作環境も劇的に変化した。ストックされた効果音は増加し、必ずしもフォーリー職人が一つずつ音を作る必要はなくなってきた。

中国本土の映画産業が急成長し、大きなスタジオを構えるようになり、立派なフォーリースタジオも構える一方で、フー氏は中央電影公司から退職勧告を受け、今はセミリタイア状態にある。

しかし、音はこれからも映画になくてはならない要素であり続ける。デジタル化によって、トラック数は飛躍的に増し、映画館では豪華な音響設備が次々と設置される。音の重要性は映画史においてかつてないほどに高まっていると言っても過言ではない。

フー氏の息子も同じ映画音響の道を歩んでいることは象徴的だが、次世代に受け継がれているものは確実にある。映画の音を知れば、映画はもっと豊かに観られるようになる。この映画は、極めて実践的なやり方でそのことを教えてくれる。

■公開情報

『擬音 A FOLEY ARTIST』

11月19日(土)より、新宿K’s cinemaほか全国順次公開

監督:ワン・ワンロー(王婉柔)

出演:フー・ディンイー(胡定一)、台湾映画製作者たち

製作総指揮:チェン・ジュアンシン

製作:リー・ジュンリャン

撮影:カン・チャンリー

サウンドデザイン:ツァオ・ユエンフォン

編集:マオ・シャオイー

配給・宣伝:太秦

協力:国家文化芸術基金会

後援:台北駐日経済文化代表処台湾文化センター

特別協力:東京国際映画祭

2017/台湾/カラー/DCP/5.1ch/100分/日本語字幕:神部明世

©︎Wan-Jo Wang

公式サイト:foley-artist.jp

公式Twitter:@foley_artist22