“夏はジブリ”、どう定着した? 『となりのトトロ』と『火垂るの墓』で描いた正反対の夏

なぜジブリ映画には夏が舞台の作品が多いのか? 森や海といった自然描写が多くその魅力がもっとも際立つのが夏の風景だったという作劇上の都合だけで、深い意味はないのかもしれない。

ただ、国民的アニメと言えるジブリ映画の中にある夏のイメージを紐解いていくと、日本人の中にある夏の輪郭がよりはっきりと見えてくる。

ジブリ映画における夏のイメージは2種類の分類できる。作品で言うとそれは、宮﨑駿監督の『となりのトトロ』と、高畑勲監督の『火垂るの墓』だ。

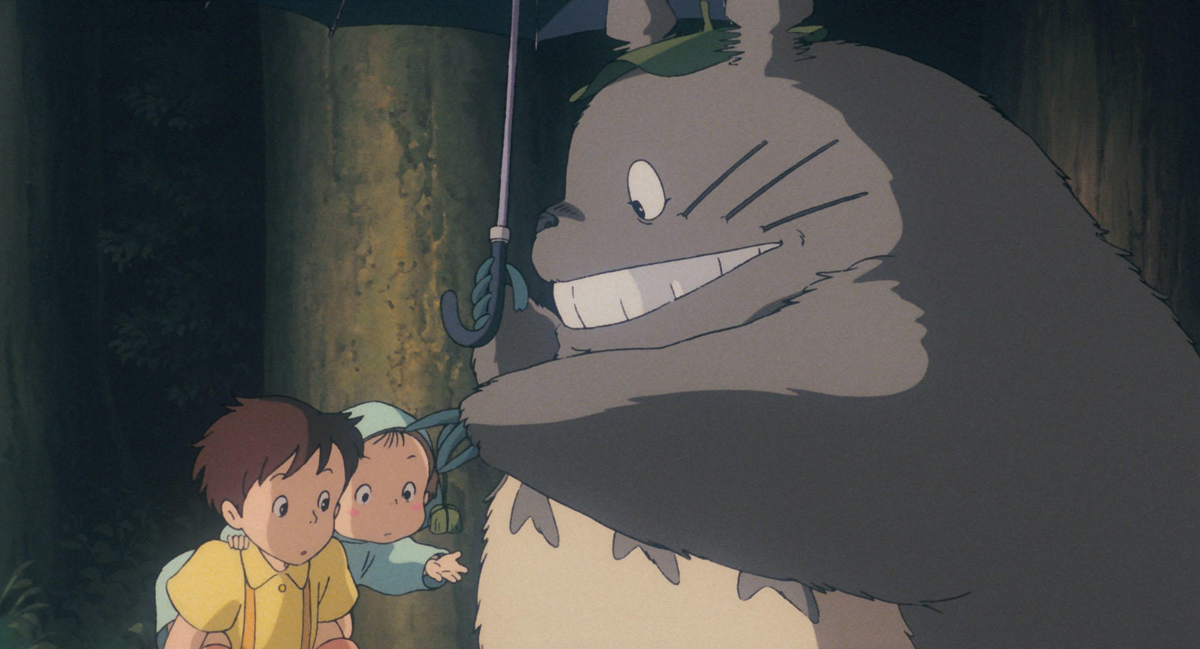

『となりのトトロ』で宮﨑駿が描いたのは「永遠の夏休み」とでも言うような幸福感だ。本作では、子供の時に感じた、全てが新鮮で楽しいことだけがずっと続くのだと錯覚してしまいそうになる気持ちが、その時だけ見えていたトトロやネコバスといった異界の住人との交流を通して描かれる。『千と千尋の神隠し』や『崖の上のポニョ』も同じ系譜にある作品で「永遠の夏休み」に浸りたいからこそ、私たちはジブリ映画を観るのかもしれない。

一方、『火垂るの墓』は、同じ夏が舞台でも戦時下の日本を、2人だけで生きようとした兄妹の物語だ。劇中では戦時下の極限状態が描かれており、死の気配が濃厚だ。日本人にとって夏は、先祖の霊があの世から戻ってくる“お盆”であると同時に「戦争の記憶」と強く結びついている。その意味で『火垂るの墓』で描かれた夏は「戦争と死者の思い出」と言えるのかも知れない。

『となりのトトロ』と『火垂るの墓』が同時上映だったと知ると驚く人が多いのだが、この2作は「夏休み:戦争」「永遠:死」という裏表一体の関係となっており、構造はとても似ている。

『となりのトトロ』の楽しい物語の中には常に死の影が漂っており、逆に『火垂るの墓』は死が間近だからこそ、生命がホタルのように輝く瞬間を捉えている。この正反対の質感こそが、ジブリ映画の根幹にある「夏の手触り」なのだ。