『100日間生きたワニ』の出来はどうだったのか 原作のブームや興行的な苦戦とともに考察

本作がかなりハートウォーミングなものとならざるを得なかったのは、原作漫画終了後に、インターネット上で数多くの批判にさらされたことも影響しているはずである。その原因は、最終話の終了直後、グッズ販売やカフェとのコラボ、有名バンドとのタイアップなどの商業展開が、堰を切ったように次々発表されたことにあった。今回のアニメーション映画化企画も、その商業展開の一つだったのだ。

ワニが死ぬ描写の直後に、これまで水面下で様々なビジネスが動いていたのが明らかになったことで、興ざめする人々が続出することになったのは確かなことだ。これは、シリーズを感動路線へ進ませた弊害でもあるだろう。また、原作者自身がグッズ展開のイラストとして天使になったワニの絵を描いたり、友人の死をモチーフとしていると述べたことも、心証を悪くする要因となったように感じられる。

その批判はヒートアップし、作品の当初から大手広告代理店が関わっていて、じつは読者を騙す壮大な“ステルスマーケティング”が行われていたのではないかという陰謀論まで出てきた。この“ステマ疑惑”に関しては、当初の作風が際どい路線であったことを考えると、誤りであろう。タイアップなどを打診されたのは、あくまで4コマが話題になってからで、作品の終了までグッズ販売などの話は伏せておきたいと考えた原作者の気持ちも理解できる。

アピールの方法に問題があったことは確かだが、原作者が“金儲け”をすること自体への批判は不当なものだ。そもそも、100日間毎日4コマを描くのは、かなりの根気と時間を要する労働であり、今後も生活や創作活動を続けていこうとするクリエイターが、少しでも多く金銭を得ようと腐心するのは当たり前のことで、そこに文句を言われる筋合いはないはずだ。

今回の映画版でも、作品を貶めるための大袈裟過ぎる言葉による批判や、上映館への悪質な業務妨害が発生する事態が起こった。このように、憂さ晴らしのために関係のない部分にまで踏み込んで損害を与える行為は許されるものではない。「叩いても大丈夫」という空気に乗って誹謗中傷をする行為は、近年数々の悲劇を生み出しているが、それでも同様の行為は後を絶たない。その意味で、SNSと繋がりの深い本作は、作り手と受け手の距離がテクノロジーによって、より近くなっていくなかで、さらに深刻化していくだろう問題を先取りすることになったといえる。

とはいっても、本作が不当な攻撃を受けていることと、作品自体の評価はまた別のものとして考えなければならない。悪意ある批判に対し、バランスをとって好意的な見方を強調することは、不純な評価を与えることとなってしまうからだ。前述したような状況を踏まえながらも、一つの作品としての価値を考えならば、当然のことながら、本作にも良いところ、悪いところが浮かび上がってくる。

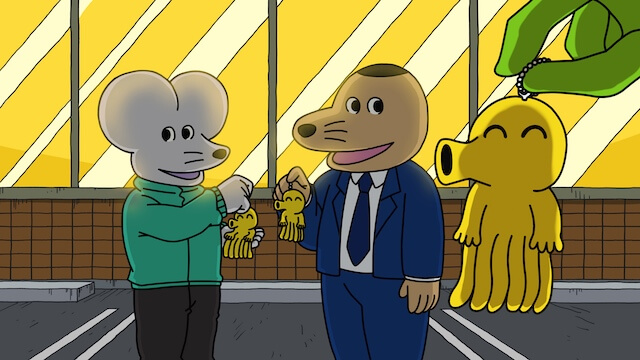

見どころとなるのは、やはり新しいオリジナル展開が見られる後半部分だ。全体的にハートウォーミングな作品になった本作だが、この箇所に関しては、一部辛辣な表現が存在する。それが、ワニの死後に初登場する「カエル」にまつわるエピソードだ。町に引っ越してきたばかりだという一人きりのカエルは、友達や恋人を作ろうと奮闘するが、周囲の空気を読むことが苦手なために、空回りばかりしてしまう。ワニが死んだことでそれぞれに喪失感を抱える面々は、そんなカエルと距離をとろうとするが、むしろそんな彼の孤独が、ワニの死後疎遠になっていたそれぞれを繋ぎ直すきっかけにもなる。

監督としてクレジットされたのは、プライベートでもパートナーである、上田慎一郎とふくだみゆきの2名。そしてアニメーション部分を担当する湖川友謙がコンテ・アニメーションディレクトとして参加している。若手として読者層に近い監督と、品質を保つためにアニメーション制作における専門家を配置するという布陣は、この企画において妥当なものだと感じられる。

もともと、原作である『100日後に死ぬワニ』は、絵柄も内容も、日本のアニメ作品のメインストリームとは異なる作風だ。『カメラを止めるな!』含めて実写映画を手掛けてきた上田監督と、監督としてFlashアニメーションで映画を作ったふくだ監督は、とくに本作の世界観、表現にマッチしているといえるだろう。

それが良い方向で表れているのは、登場人物たちのやりとりにおける、独特の“間”だ。原作自体もセリフの数は多くなかったが、おしゃべりなキャラクターのカエルを例外として、本作は原作のスタイルを活かして、ゆったりとした間隔を空けながらドラマが進行していく。その意味で本作は、実写作品のような手触りによって、画一的なセンスから離れたバランスに落ち着いたのだ。これは、商業的なアニメーションを手掛けてきたスタッフだけではなかなか作れない世界観なのではないか。神木隆之介や中村倫也らの声優としてのキャスティングも手伝って、ここでは実写的なリアリティをアニメーションに反映させるという意味において、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のアプローチに近い部分もあるといえよう。