こんなファミリーディナーは嫌だ! 『クリシャ』に並ぶ、映画の“地獄的な食卓”を振り返る

現在公開中の『クリシャ』は、監督のトレイ・エドワード・シュルツの実体験をベースにした、ある感謝祭での悲劇を描いた作品だ。「感謝祭(Thanks Giving)」、それはアメリカではもっとも重要な国民イベントであり、どんなに普段仲が悪くても、どれだけ遠くに住んでいても親戚一同集まり食卓を囲う。一見家族団らんの素敵イベントに思えて、正直家族の食事会は地獄絵図化しやすい。

『クリシャ』では家族の中でも厄介者のポジションにあったクリシャが、アルコール・薬物依存症を克服したからということで久々に感謝祭に参加する。しかし、長く顔を合わせていなかった親戚との距離感や小言に苛まれはじめ、気がつけば隠し持っていたワインを一気飲み。酔った彼女はオーブンから取り出したターキーを盛大に床にぶちまける。感謝祭でターキーがダメになる、という演出は多くの映画やドラマで使われていて、メインディッシュを失い食べるものがないという演出ひとつで、すでに感謝祭が台無しになったことを表せる。その後も、ウォッカをキメた彼女が自分抜きで静かに進められていたディナーテーブルに乱入し、自分の姉に掴みかかるなど怒号の飛び交う地獄と化した。

しかし、この『クリシャ』に負けず劣らず悲惨な家族の食事シーンのある映画は存在する。そこで『クリシャ』に続く、同席ごめんなアメリカ家族の食事シーンを映画ごとに振り返ってみたい。“ザ・こんなファミリーディナーは嫌だ”映画選手権だ!

ディナーシーンに限らず全てがしんどい『ヘレディタリー/継承』

怒号が飛び交うといえば、『ヘレディタリー/継承』のグラハム家のある晩のディナー。四人家族なのに母親と息子、父親しかそこにいないのは、長男のピーターくんがつい先日起こした交通事故によって、妹のチャーリーの首が吹っ飛んで死んでしまったから。最近母を亡くしたばかりのアニーこと、ピーターのお母さんはダブルの悲しみに耐えきれず、息子の顔を見ようとしない。一方、その二人の間を取り持つお父さんは精神科医の仕事をしており、家でも家族のメンタルヘルスを気遣う存在だ。

しかし、そんな彼ですら止めることのできなかった晩餐時の口喧嘩。ずっと夕食をフォークで突いて食べようとしないアニーに対し、言いたいことがあるなら何か言えよと耐えきれずピーターが口を出す。それに対し「バカにされると承知で何か言うと思う?」と攻撃的に言い返すアニー。時にして子供が親に対して大口を叩く時、親としては子供になめられたと感じイライラして、感情が爆発してしまうのだろう。親や大人というリミッターが外れ、子に対して「クソガキ!」と日頃の鬱憤をすべて怒鳴り散らかす彼女の様子は、親の本心を垣間見た気がして心底震えてしまう。

映画の中でもトニ・コレットの名演技が光るシーンの一つだが、なんにせよ息子にブチギレまくる彼女の迫力に画面越しの我々でも肝が冷え切ってしまう。たびたびカメラに映るお父さんの表情をみればわかるように、こんなテーブルには絶対つきたくない。ちなみに、その晩の夕食はお父さんが振る舞ったもので、ピーター曰くとても美味しかったそうだ。

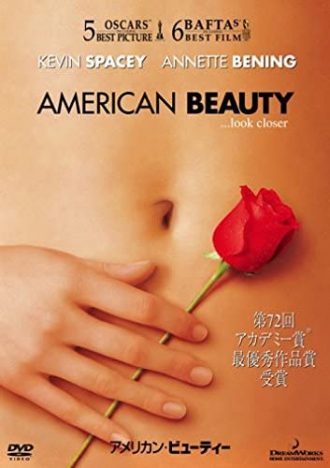

アスパラガスは何も悪くない! 『アメリカン・ビューティー』

2000年の第72回アカデミー賞作品賞を受賞した『アメリカン・ビューティー』にも、肝の冷えるファミリーディナーシーンが存在する。ケヴィン・スペイシー演じる主人公は典型的で平凡なアメリカの核家族の父親だ。家のローンを支払うために広告代理店で働き、アネット・ベニング演じる妻とも冷めた関係。娘には嫌われている。そんな家族にも人生にもうんざりした負け犬系親父が、美人な娘の親友や、隣に引っ越してきた『ZOMBIO/死霊のしたたり』が大好きな葉っぱ売りの男子高校生に出会い、“目覚めて”しまった。男子高校生がバイトをサボったところを怒られた瞬間、「じゃあ給料はいらないから、放っとけよ」と自ら仕事を辞めた姿勢に影響を受け、自分も上司を脅して金をふんだくったうえで会社を去る主人公。取り上げたいのは、それを妻が知った時のディナーだ。

遅くに家に帰ってきた娘は、ちょっと気になる隣の家の男の子とキスをしていい気分。しかし、帰宅し食卓についた途端、はじめて過激な両親の口喧嘩を目の当たりにする。勝手に仕事をやめたことを責め立てる妻、しかし主人公は心底どうでも良い様子で自分の見解を述べながら仕切りに「アスパラガス取って」と言う。そんな様子の彼にブチ切れ続ける妻だったが、なめた様子で誰も取ってくれないアスパラガスの皿を自分で取り、プレートに乗せていく。そして妻を黙らせるために、突然アスパラガスを皿ごと壁にぶち投げるのだった。唐突の暴力に唖然とする、妻と娘。静の姿勢を突き通していた彼の動的なリアクションが、その感情の高ぶりを際立てる。娘の立場で居心地の悪さを感じることができるこのシーンだが、わたしは心底アスパラガスに同情する。