『惡の華』原作ファンも納得の仕上がりに 脚本・岡田麿里×井口昇監督が生み出す、思春期の機微

9月27日に封切られた井口昇監督の『惡の華』が議論を呼んでいると聞いてもさほど驚きはない。最近ではすっかり以前のような作風とは異なり、『覚悟はいいかそこの女子。』や『マジで航海してます。』といった正攻法のヒロインムービーに傾倒し始めた井口監督だけに、はたしてそれがこの思春期の鬱屈とした心理を具現化させた物語にハマるのかという気がかりがあったことは否定できないからだ。しかし実際に作品を観てみると、想像以上にヒロインムービーたる部分と、影を帯びた青春映画としての部分が絶妙なバランスを保ち合っているではないか。これはやはり、井口監督の演出と岡田麿里の書く脚本がそれぞれの持ち味を発揮したからではないだろうか。

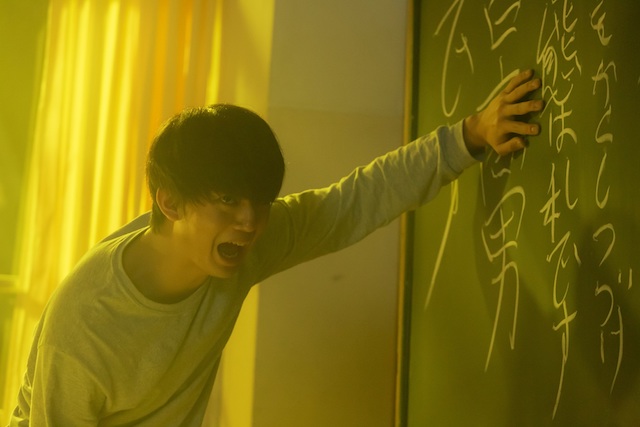

優等生で美少女という絶対的なクラスのマドンナオーラを放つ女子生徒の体操着を盗んだ主人公が、その一部始終を目撃したクラスの問題児から“契約”と称したある種の隷属を余儀なくされるという本作のプロット。思春期男子特有の異性に対する興味が暴走し、それがフェチシズムへと落とし込まれる辺りは、20年前に塩田明彦監督によって映画化された喜国雅彦の名作『月光の囁き』を想起してしまわずにはいられない。ましてや、深夜の教室で伊藤健太郎演じる春日が黒板に書きなぐる「俺はクソムシだ!」のフレーズと、実写版『月光の囁き』において水橋研二が演じた主人公の拓也が言い放つ「俺は犬や!」の言葉は、どちらも自己を蔑むことによって自身の置かれている環境を否定し、それによって相対的に自己を肯定しようとする必死さが垣間見える点で強いシンパシーを感じる。

いずれにしても“青春映画”というジャンルにおいて重要なのは、主人公を取り巻く環境が良くも悪くも閉塞感に囚われているかどうかということである。多くの青春映画が舞台として選ぶ学校という空間はまさにその代表格であり、無意識的に規則に縛られている心理的閉塞感に著しく苛まれた空間であり、限られた行動範囲と限られたコミュニティの中で出会いと別れを繰り返し、物語の顛末には大方の場合“卒業”という抑圧からの解放が待ち受けているものだ。無論それは本作とは対照的にキラキラを放つ作品でも言えることであり、時間の流れによって確実に解放されることがわかっていても、それをおとなしく待つことができない者の暴走や抵抗によって、そこにドラマが生じるのである。

この『惡の華』という物語においては、北関東の四方を山に囲まれた地方都市という舞台設定の時点で、かなり広範囲な閉塞空間を作り出しており、春日と彼を弄ぶヒロインのひとり、仲村佐和は山の向こう側へ行くことを望む。興味深いことは、その“向こう側”に具体的に何があるかは明示されず、こちら側よりは良いのであろうという希望的憶測に過ぎない、見切り発車のような部分に青春時代というあまりにも長い刹那を作り出していることだ。そして結果として、その願いは叶えられることはない。しかし物語が高校編に差しかかると、極めて受動的に“向こう側”へと解き放たれる春日。それでも内側の呪縛から解放されきっていない彼の前に、もう1人のヒロイン佐伯奈々子が能動的に山を越えて現れるという何とも言えない皮肉さがぐさりと突き刺さる。