小野寺系の『ちいさな英雄』評:監督たちの才能とスタジオポノックの未来を読む

百瀬義行監督『サムライエッグ』(16分)

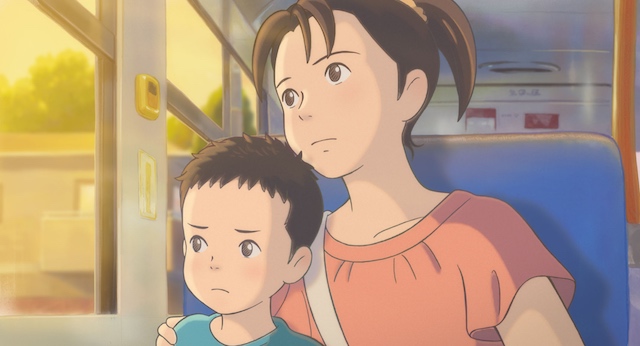

水彩で描かれた絵本のような印象的な色彩と、太めの輪郭線で描かれるのは、極度のたまごアレルギーに悩む少年と、その母の物語だ。百瀬義行監督は、高畑監督の作品に多く参加していたことを活かすように、「生活を丹念に描くこと」、「新しいヴィジュアルを目指すこと」の2点をおさえている。その意味では、見方によっては高畑監督の後継者として名乗りをあげているようにも感じられる。

当然といえば当然だが、ここでは米林監督のような、ぎくしゃくとして違和感のある登場人物の演技は見られないため、安心してドラマに集中でき、ホッと一息つけるといったところだ。

本作が題材にするのは、社会問題となっている食物アレルギー。私も知人に、食物アレルギーを持った子を育てる親がいるので、その大変さは想像できるが、死のリスクすらあるアレルギーを持った子どもがどれほどつらいのか、日々の生活の忙しさのなかで目を光らせ続けなければならない親がどれだけ大変なのかが、ここではこれでもかと描写され、観客にアレルギーのやっかいさ、そしてそこから見えてくる親子の結びつきなどが強く印象づけられる。

「アレルギーはただの甘え」であるかのような偏見に基づく発言を、いまだに耳にすることがあるように、当人にとってのアレルギーのおそろしさを深刻に描いた本作の題材には、社会的な意義があるだろう。だが娯楽作品としては、観客の熱量が高まりカタルシスを得るような脚本になっていないと思える。とくにクライマックスに配置されたエピソードが弱い。

絵本のような絵柄についても、印象深くはあるが、完全に成功しているとは言い難い。輪郭線を太く描くというキャラクター設定が、繊細なタッチや色彩の美しさを殺しているように感じられるのである。新しいヴィジュアルを模索するという試みは評価できるものの、最適な着地点にはまだ到達していないと思われる。

アレルギーによって深刻な状態になる何度かのシーンは、画面の全てが動くフルアニメーションで表現される。そのごく短い部分はたしかに圧巻であるといえる。しかし、かつて「ジブリ美術館ライブラリー 第一回劇場提供作品」として、日本で紹介されたアレクサンドル・ペトロフ監督の『春のめざめ』(2006年)が、全編を油彩の連続によって描いた、狂気すら感じる傑作だったように、そのようなアニメーション表現を魅力として押し出すのであれば、『サムライエッグ』のアニメーションとして見どころとなる場面はあまりにも短すぎると感じる。

これは贅沢な要求だろうか。しかし、本作と同年に上映された宮崎駿監督の『毛虫のボロ』、それから高畑監督もリスペクトするフレデリック・バック監督、ミッシェル・オスロ監督、マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督など、優れた短編アニメーションを制作してきた海外の巨匠たちの作品には、観客が望むもの以上の突出したシーンの連続によって、脳内のキャパシティーを超えた快感を与えてくれる。

私は、それを望むことが酷だとは思わない。なぜなら本作は、通常より安い特別料金とはいっても、立派な劇場公開作品である。そこには無料で見られるTVアニメを超えて、わざわざ劇場に出向くほどの価値が無くてはならないはずだ。観客には「スタジオを育てていく」ような義理も責任もない。面白ければ見るし、つまらなければ見ない。芸術的に突出した魅力がなければ、アート・アニメーションの愛好家や批評家も反応しにくい。その意味で本作は、娯楽としてもアートとしても中途半端な印象があった。