東日本大震災が転機に さいたまスーパーアリーナ25周年、全てを共にした営業課長が語る“異色の施設”の歩み

「VIVA LA ROCK 2026 埼玉スタジアム2002周辺野外特設会場/2026年5月2〜6日のうちの4日間で開催! さいたまスーパーアリーナ改修工事のため、2026年は浦和レッズおよび埼玉スタジアム2002とタッグを組んで開催します!」

5月3日〜6日の開催が終了したとき、『VIVA LA ROCK』は、そのような発表を行った(※1)。2014年から続いているこのフェスにそのような変更が生じたのは、2016年に5月下旬に2日間の開催になったとき以来である。当時も理由は「さいたまスーパーアリーナの改修工事のため」だったが、今回は規模が違う。2026年の1月からクローズ、再オープンは2027年の3月〜5月頃目安で、まだ確定はしていない。公式サイトには「最大18カ月の休館を伴う大規模改修工事を予定しています」と発表されている。

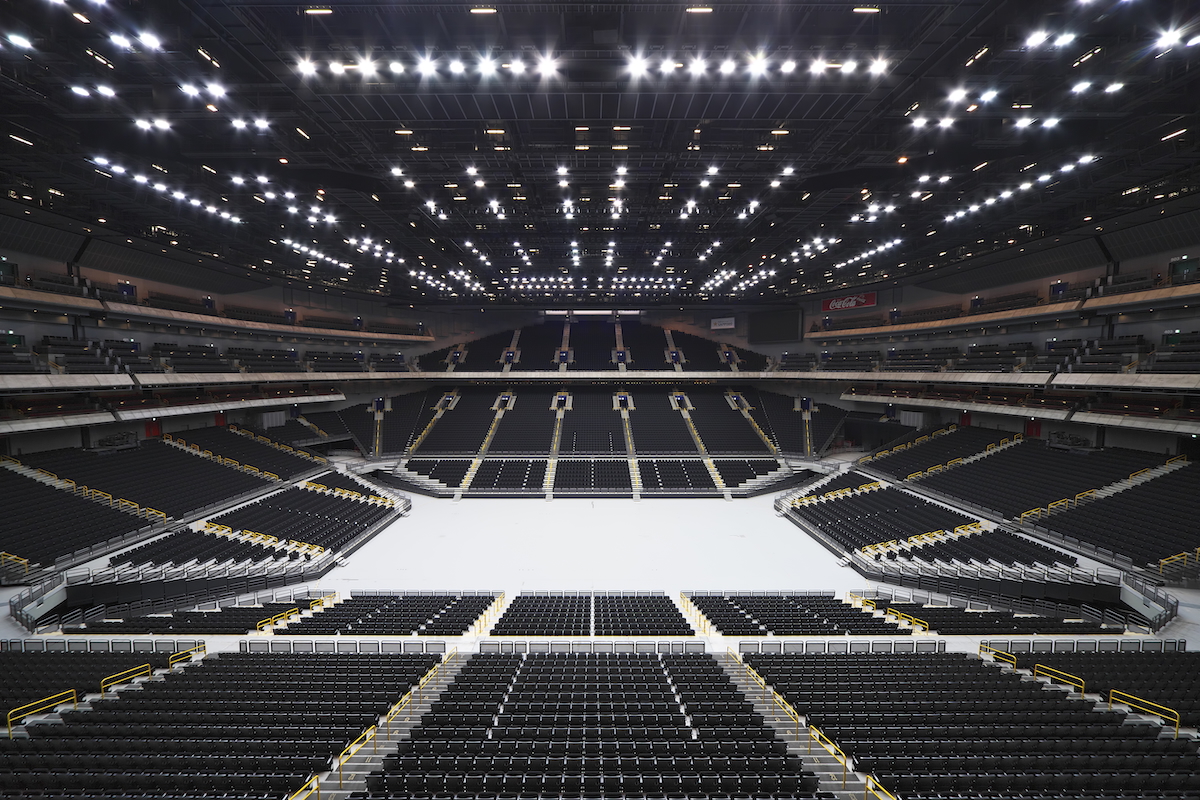

国内外の数々のビッグアーティストが、このステージに立ってきた。バスケットボールやフィギュアスケート、マラソン等の大会も多数行われてきた。2000年9月のオープン直後は、当時大人気だった『K-1』や『PRIDE』等の総合格闘技の会場として知られていた(現在も『RIZIN』等で使われている)。

世界最大級の“可動システム”の会場で、アリーナモードとスタジアムモードに切り替えることができる。よってスポーツ、音楽系のコンサートやイベント、展示会、どれにも対応できる。そして、行政と一体となっていなければ不可能な、街のそのエリア一帯とともに作られた、言わば“都市型アリーナ”ならではの、さまざまな強み。

その歴史の長さもあって、音楽ファンには「あるのがあたりまえ」な存在になっているが、よく考えたらいろんな意味でほかにはない会場、さいたまスーパーアリーナを、いったんクローズの前に検証すべく、株式会社さいたまアリーナ 営業部営業課長の皆川裕氏にインタビューを申し込んだ。(兵庫慎司)

「そんな場所に誰もこないよ」逆境から始まった異例のアリーナ施設

――まず、さいたまスーパーアリーナの始まりから教えていただけますか。

皆川裕(以下、皆川):さいたまスーパーアリーナは、2000年の9月にオープンしました。もともとこの場所には、国鉄(日本国有鉄道)の操車場跡があったんですが、埼玉県は40年ぐらい前からこのエリアを開発しようとしていたんですね。最初は「野球場を作ってプロの球団を誘致しよう」とか「サッカー場はどうだろう」とか、いろいろ案があったらしいんですけど、最終的には「アリーナを作りましょう」ということになって。その設計施工を受ける企業のコンペが行われた段階から、「空間を可変できる会場にすること」というのが、条件に入っていました。それで、日建設計と大成建設が共同で提案したプランが最優秀案に選ばれて、建設することになったんです。それに、この地域というのは国の施策とも関わっていて。国の庁舎などに地震等の被害があった場合、この地域に補完する機能を持たせるという構想があったんです。

――だから“さいたま新都心”。

皆川:そうです。それで埼玉県としては、「その場所に賑わいを生む施設も作りたい」ということで、アリーナを建設することになったんですけど。この計画が始まった1990年代の中盤当時は、(アリーナといえば)ほかに横浜アリーナくらいしかなくて。県はコンサルに相談したりとか、プロモーターさんに話を訊いたりしたらしいんですが、「そんな場所に2万人規模の会場を作ったって、誰もこないよ」と言われていたそうです。

――当時は、こういう大会場で音楽のライブをやるというのも今ほど多くなかったし。

皆川:だから、最初は音楽のコンサートの需要が今ぐらいあるということを想定できていなくて。やっぱりスポーツ、次に音楽、あとは展示会等で使われることを予測していたんです。それからオープンの2年後、2002年に当時は『世界選手権』という呼び名だったバスケットボールの『ワールドカップ』(『FIBAバスケットボール・ワールドカップ』)を埼玉県が誘致していたんですね。結果、2002年はアメリカのインディアナポリスになってしまったんですけど、そのときに、「次回の2006年はさいたまスーパーアリーナで」ということが決まったんです。だから、「バスケの聖地にしよう」という考えが(当初から)あったと思います。その後、2021年の『東京2020 夏季オリンピック』のときにも、ここがバスケの会場になったので。

――それらのどの催しにも対応できるような設計にしたのは、当時としてはかなり先見の明があったのでは、と思うんですが。

皆川:そうですね。日建設計さんは、アメリカのNBAのアリーナをいろいろ視察に行って。NBAは10月から4月までがシーズンで、それ以外の時期はコンサートとか、ほかの興行で使っている会場が多いんですね。そういったなかで、バスケ会場からコンサート会場へのトランジションとか、ホッケー会場へのトランジションとかをどのように行っているのかよく研究して、それをさいたまスーパーアリーナに活かしたという。

アメリカから学んだ市民の憩いの場「けやきひろば」の重要性

――アリーナの前に「けやきひろば」というエリアが設けられているのも、今ならその有用性がよくわかりますけど、当時だと「なんでそんなものを作らないといけないの?」みたいなことを言われても不思議はなかった気が。

皆川:僕もそう思います。でもアメリカって、会場の前に“プラザ”と呼ばれる広場があるんですよね。このプラザがある/なしでは、全然違う。ここで催しを行って、“市民の憩いの場”として機能させられるという点でもそうですし、コンサートのときにも有効です。先日もTREASUREというK-POPアーティストのファンコンサートがあったんですけど、1日2回公演なんですね。そうするとお客さんの入れ替えがあるので、1回目の公演をやっているあいだ、けやきひろばを物販の会場にしたりして、2回目のお客さんたちがそこで待つことができる。それが、さいたまスーパーアリーナの大きなアドバンテージになっていると思いますね。

あと埼玉県がすごいのは、さいたまスーパーアリーナは大成建設と日建設計の建設なんですけど、けやきひろばはNTT都市開発と久米設計という形で、分けている。分割発注ということになるんですけど、そのときに「さいたまスーパーアリーナとけやきひろばを一体的に使えるようにする」という条件を出していたんですよ。だからその時点で、「これまで日本にはなかったものを作ろう」ということがちゃんと考えられていたんですね。

――オープンした当初、始まったばかりならではの苦労とかトラブルとか、ありました?

皆川:そんなに大きなトラブルはなかったんですけど、やっぱり最初は稼働率がなかなか上がらない、という課題はありましたよね。埼玉県ってもともと、コンサートの市場があまりなくて、ライブハウスと、大宮ソニックシティという2,500人キャパの会場しかなかったので。都心から遠いイメージが強かったみたいです。

――全然便利ですけどね。

皆川:さいたま新都心駅と北与野駅で4路線を使えるので、「都内からのアクセスはいいですよ」って説明をしても、やっぱり「埼玉県は遠い」というイメージがあるみたいで。でも、一度使うと気に入っていただけることも多くて。会場費も、規模のわりには高くないので、「ここで開催するときちんと収益が取れる」ということが、徐々に広がっていった記憶がありますね。ただ、開業当初は「週末は埋まるけど平日は埋まらない」という状態がしばらく続きました。

――その状況が変わったタイミングってありました?

皆川:2011年の東日本大震災が、すごく影響したところがあって。震災の当日は、大宮駅に人が溢れてしまったので、さいたまスーパーアリーナで帰宅困難者の受け入れをしたんです。その後、福島県双葉町の町の機能がそのままさいたまスーパーアリーナに移ってくる、ということがありました。3月いっぱいぐらいは、そういう状態で。

2011年は、4月、5月、6月に予定していたイベントは、軒並み開催が延期になったんですけど、秋以降くらいに「振替公演をやりたい」っていう話になったときに、やはり土日祝は空いていないので、その際に平日の公演が増えたんです。そうしてみたら、「(さいたまでも)平日でもチケット買ってきてくれるんだ」と感触が良くて。それ以降、平日のイベントがすごく増えました。「週末が取れないならほかの会場を探します」って言われていたのが、「週末がダメなら平日でもいいので空いている日を教えてください」みたいな感じになりましたね。