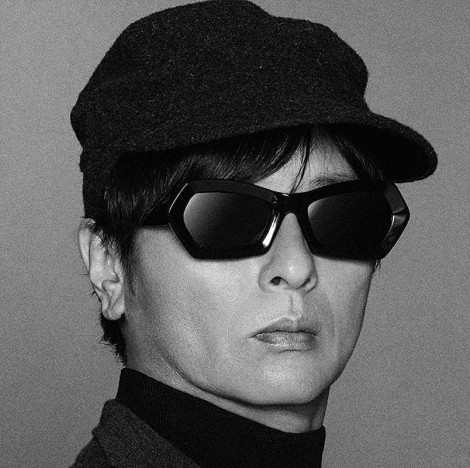

菊地成孔が考えるAIと音楽のこれから 常識を揺るがす可能性があるも“100パーセント肯定”な理由

テクノロジーの発達に我々ができるのは身を委ねることのみ

――他に菊地さんが興味を持たれているAIの音楽的な動向があれば教えてください。

菊地:今のAIの進歩で最大のものはネクスト・ボーカロイド、つまり「声」。初音ミクとかってアニメ文化と密接なのでアンドロイドのようなところがあり、それがまたよかったのですが、少し前に出た「Synthesizer V」がすごくて。このソフトには「ジェンダー」というパラメータが含まれていて、男っぽくも女っぽくも中性的な声にもできるし、「テンション」というパラメータを上げれば歌い上げてくれます。現行モデルだとラップもできて、新音楽制作工房で上がってきた曲はもう人間が歌っているとしか思えない。

だから、デモ音源に仮の歌を入れる「仮歌」の仕事はなくなると言われてますね。松田聖子さんの「ガラスの林檎」(1983年)の仮歌を作曲者・細野晴臣さんが歌った時代に始まり、今のシンガーの影武者のような同等のスキルを持った方が代わりに歌う、という業界のルーティンは終わってしまうのかもしれない。

――なるほど。菊地さん自身はミュージシャンがAIに置き換わるという危惧はありませんか。

菊地:僕が若い時にリズムボックスが登場した80年代は「もうドラマーは廃業だ」と言われていて、僕は「絶対にそれはない」と思っていました。リズムマシンが発達するだろうけど、人間が叩く流れと並行して進むのだろうと。そして現状はそうなっています。

またサンプラーが登場した時も「ブラスセクション(管楽器)がサンプリングで済む」という話になって、スタジオミュージシャンのユニオンがサンプラー使用を制限しようと圧力をかけたことがありました。要するに以前は10人くらい管楽器奏者を集めてフレーズを収録していたけど、サンプルした音の打ち込み精度が上がって本物に近くなったら仕事がなくなるだろうと。

でも結局は無駄な抵抗でしたね。今となっては歌以外は人間が演奏しているのか、サンプリングなのかも判別できないし、「やっぱり人力がいいな」と思うリスナーもほぼいない。テクノロジーの発達に我々ができるのは身を委ねることのみです。

――興味深いです。ボーカル以前に機械/人間の是非がすべての楽器で終わっていた、という理解でよろしいでしょうか。

菊地:そうです。つまり、ボーカルが最後の砦だったんですよ。僕はあと2、3年のうちにボーカリストが存在しないポップスのアルバムができると思ってます。もしくは「この曲は人間で、この曲はAI」という状況になるのではないでしょうか。

個人的には音楽のAI使用については100パーセント肯定です。ボーカリストはどんどん仕事が減ると思いますし、「1枚のアルバムで全部同じ歌声だと暑苦しい」という時代になると思いますね。それで構いません。

ただ、その一方で全ての曲を椎名林檎さんやaikoさんの声でがっつり聴きたい人も消えないでしょう。あとは加山雄三さんの「バーチャル若大将」(最新のAI技術で加山雄三をバーチャルヒューマンとして後世に残すプロジェクト)みたいな考え方もあって……どちらにせよ、音楽の未来には楽しみなことばかりです。

ポール・マッカートニー、グライムス……海外では一定の成果も AIによる音楽制作の“合法利用”を考える

ジェネレーティブAIを利用すれば、特別な知識やスキルなくオリジナル音楽や画像を作成できるが、AIが人間の仕事を奪う可能性への懸念…

TOWA TEIは音楽生成AIとどう向き合う? ガシャポン的要素が増えた先にある“選択眼”の重要性

アーティストはいかにしてAIの「知能」と対峙しているのか。本稿では、1994年の『FUTURE LISTENING!』以降様々な…